Уголь Победы

УГОЛЬ — «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» ЭКОНОМИКИ СССР ДО И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1941–1945

Энергетика

Транспорт

Машиностроение

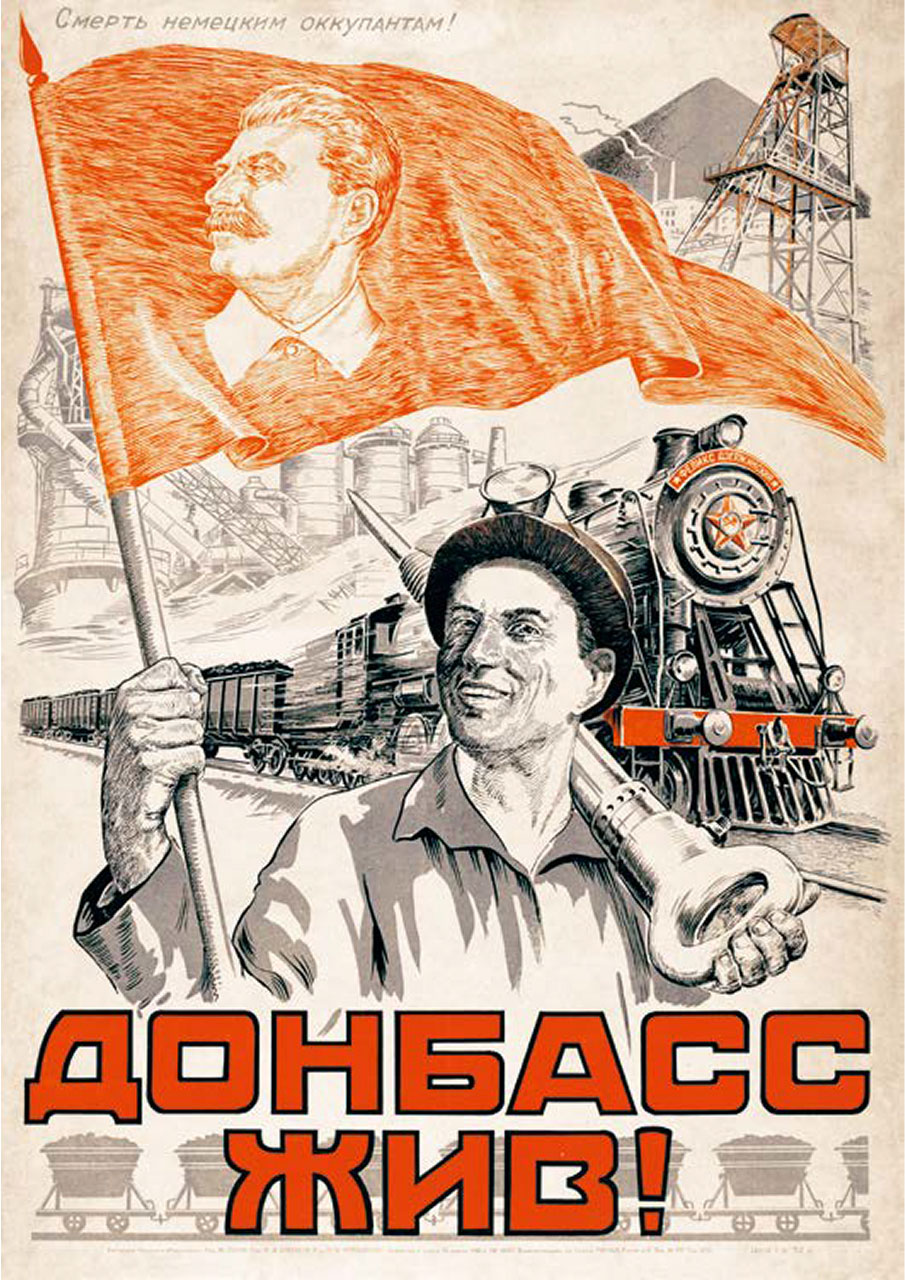

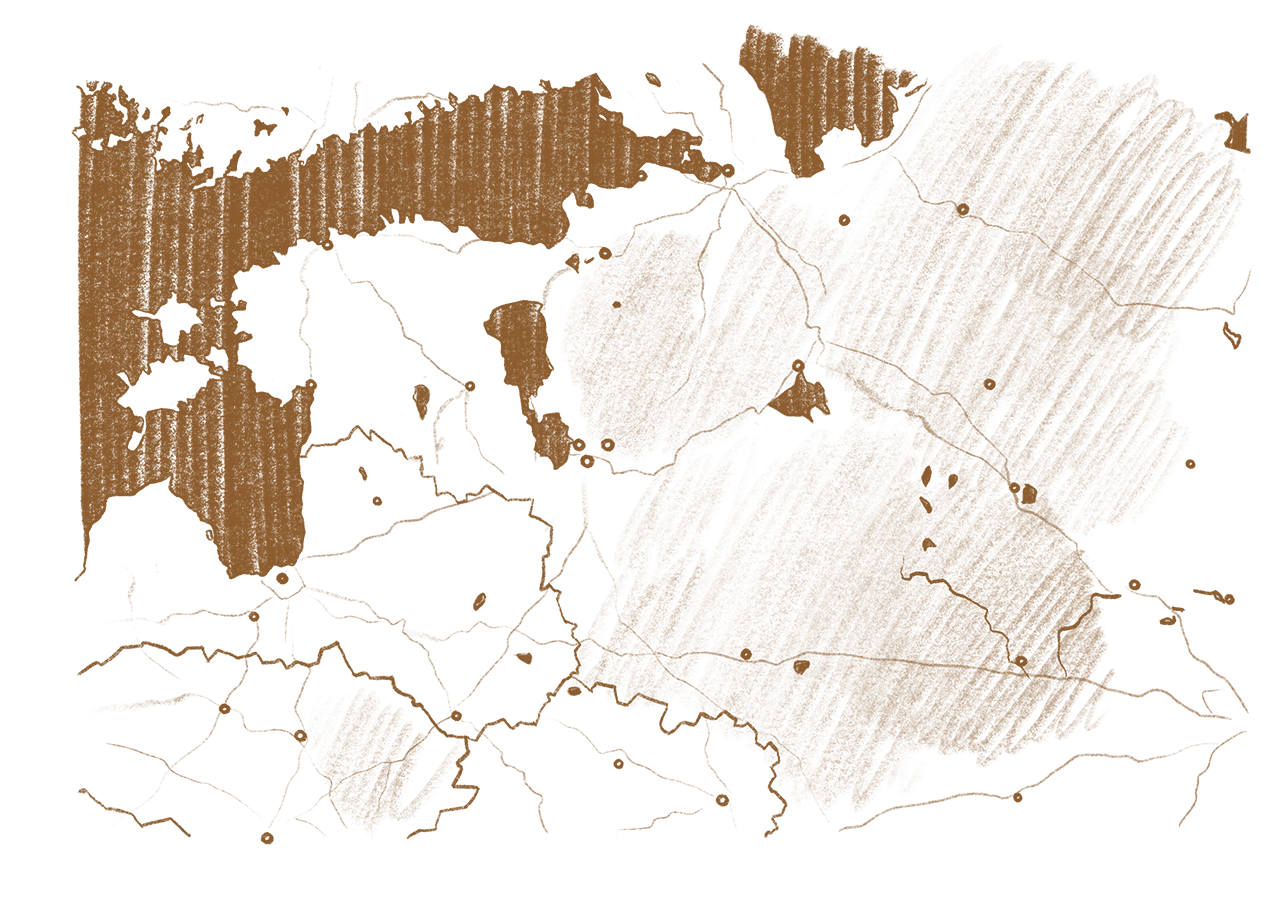

1941–1942 — НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА

ЗАХВАТИЛИ ГЛАВНЫЕ ШАХТЫ СТРАНЫ

Донбасс

Подмосковный угольный бассейн

Ростовский угольный бассейн

Уголь Сибири становится

главным «энергетиком» Победы

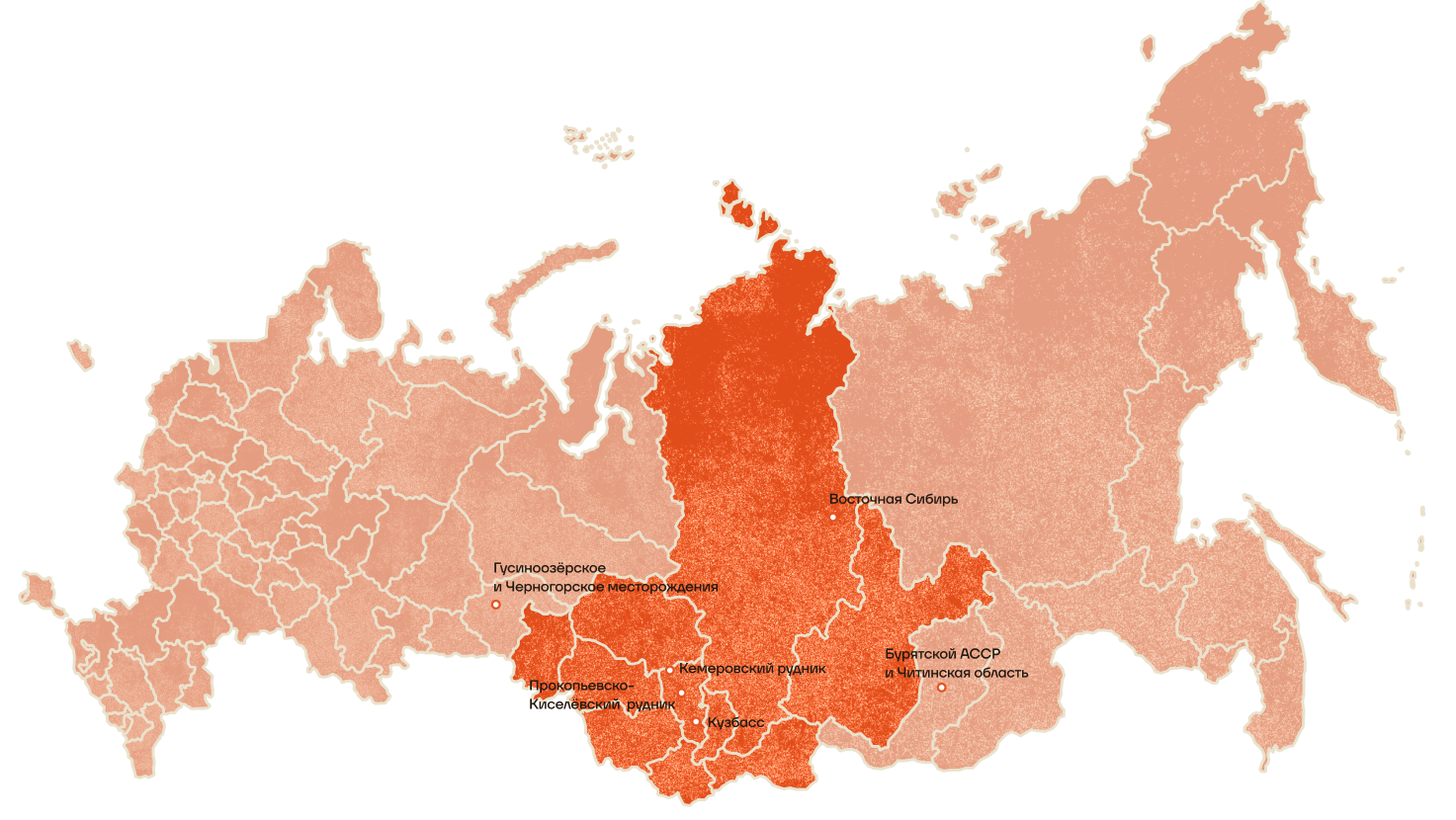

ШАХТЫ СИБИРИ

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Динамика добычи угля в Сибири в 1940–1945 гг

1940

1945

Западная Сибирь

Главная «угольная шахта» страны

Общая добыча угля

на 34% больше

Динамика добычи угля в Сибири в 1940–1945 гг

1940

1945

Вся Сибирь

Общая добыча угля

на 23,1% больше

Динамика добычи угля в Сибири в 1940–1945 гг

1940

1945

Добыча коксующихся углей

на 219,2% больше

Динамика добычи угля в Сибири в 1940–1945 гг

1940

1945

Приморье

Темп добычи сохранился

Динамика добычи угля в Сибири в 1940–1945 гг

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ КУЗБАСС СТАЛ ГЛАВНЫМ ЦЕНТРОМ ДОБЫЧИ УГЛЯ В СТРАНЕ

За 1941–1945 добыча угля в Кузбассе выросла почти на 8 млн тонн в год — это пятая часть всей угледобычи в стране.

УГОЛЬ КУЗБАССА В 1942 ГОДУ УХОДИЛ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЯДА ОТРАСЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ШАХТЫ КУЗБАССА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

«Коксовая-1»

Горняки шахты с начала войны выполняли план добычи угля на 150–200%

«Чёрная гора»

С перевыполнением планов начиная с первых чисел июля 1941 года работали шахты «Чёрная гора», 3–3 бис, № 5–6 им. Ворошилова,им. Калинина, «Зиминка».

Шахта им. Сталина

(«Коксовая»)

В 1941–1943 годах объём её годовой добычи превосходил годовую

добычу трестов «Прокопьевскуголь» и «Киселёвскуголь».

Шахты Новокузнецка

В военные годы в городе работало пять шахт, объединённых трестом «Куйбышев уголь»: шахта им. Димитрова, шахта им. Орджоникидзе, шахта «Байдаевская», шахта «Редаково-Северная» и «Редаково-Южная», а также небольшая шахта им. Щетинкина.

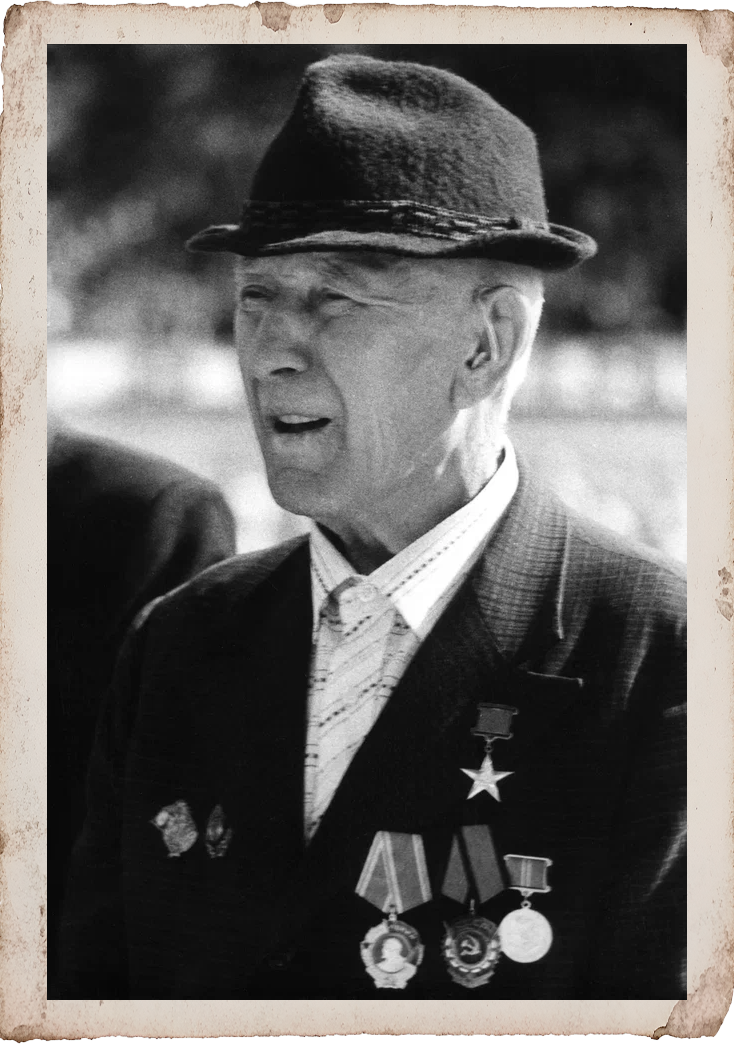

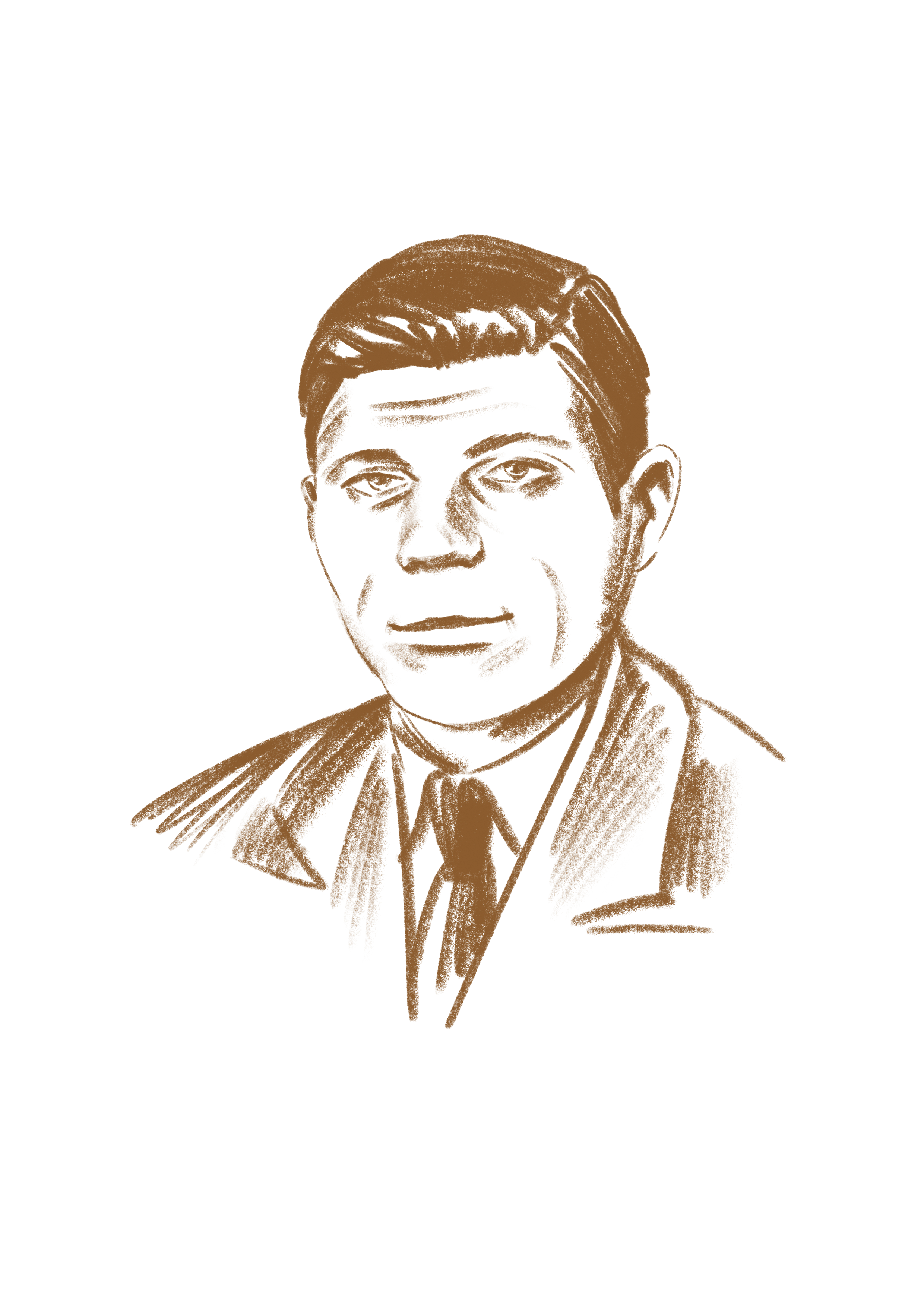

Судьба Андрея Семёновича Ильина — ещё одна важная нить истории его времени: войны и труда, лишений и стойкости. Его отец погиб на Советско-Финляндской войне. В 1931–1941 годах Андрей Семёнович работал на шахте 53-бис в Донбассе.

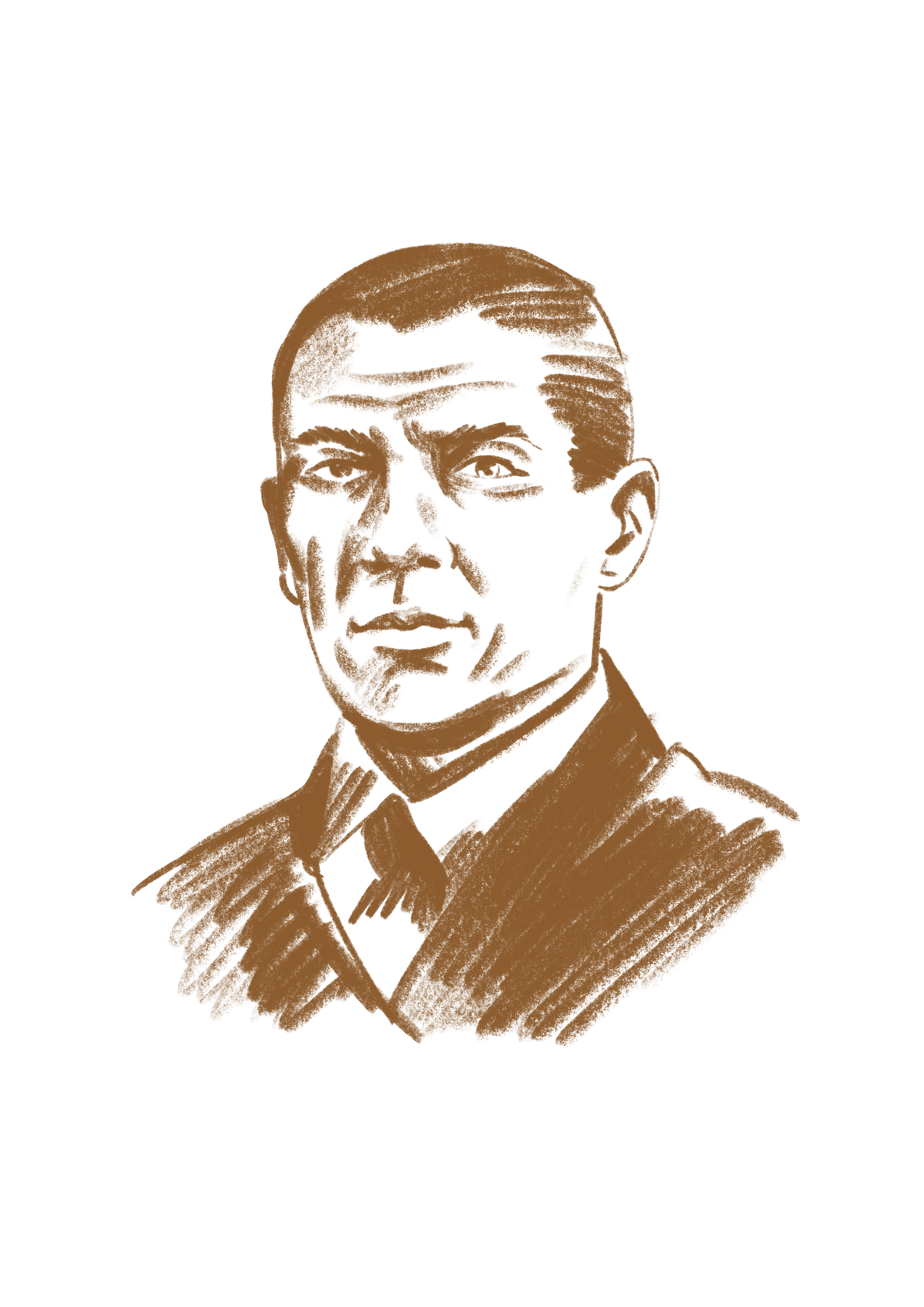

ильин

Андрей Семёнович

Его дочь Валентина позже вспоминала:

Достигнуть успехов было сложно, условия были нечеловеческими. Моя мама шила ему наколенники из свиной кожи, чтобы хоть как‐то облегчить тяжёлый труд. Наколенники служили всего 2–3 смены, пока полностью не протирались.

Немцы стремительно продвинулись вглубь советской территории, захватив стратегически важные районы добычи угля. В 1942 году молодой шахтёр, донбасский специалист Ильин вместе с товарищами был отправлен в Кузбасс для работы на шахтах, где условия труда были не менее жёсткими и суровыми. Трудиться приходилось очень много, но это было не единственным испытанием: Ильин потерял связь со своей семьёй. С 1942 по 1947 год он ничего не знал о том, где находились его жена, дочь и мать.

Андрей Семёнович работал машинистом врубовой машины и угольного комбайна на шахте им. С. М. Кирова, затем на шахте «Полысаевская‐I» треста «Ленинуголь» комбината «Кузбассуголь». Его всегда интересовали инновации, он являлся активным участником создания комплексной организации труда на шахте.

Когда наконец‐то его близкие приехали в Сибирь, семья столкнулась с голодом и бытовой неустроенностью.

Что получили мы, дети войны? Ничего!

восклицает Валентина Андреевна, вспоминая, как её отправляли в детский сад, чтобы она не умерла от голода. После войны Ильин не только трудился на шахте по 12 часов, но и участвовал в общественной деятельности, заботясь о вдовах и сиротах. Он предложил выдавать бесплатный уголь вдовам: «Я пойду и отработаю. Надо —смену, надо — две бесплатно».

В 1957 году Ильину присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» за участие в установлении всесоюзного рекорда по выдаче угля комбайном «Донбасс» — вместе с другими шахтёрами они достигли выемки в 25100т в месяц! Андрей Семёнович всегда учился новому и осваивал современные технологии, передавая свои знания молодёжи. Судьба постоянно испытывала Ильина. Когда ему было 35 лет, ушла из жизни любимая жена. Андрей Семёнович трижды попадал в завалы на шахте, но не сломался. «Мой отец никогда не пил и не матерился. Он был очень добрыми целеустремлённым человеком», — вспоминала Валентина.

Он посвящал время не только работе, но и семье, занимаясь домашними делами, — от ремонта до ухода за скотом. Даже выйдя на пенсию, Ильин продолжал помогать другим, работая со стройотрядами. «Что я буду сидеть дома? Я не старый!» — отвечал он, когда его уговаривали отдохнуть. В память о нём в школе № 17 города Полысаево открыт музей, куда его дочь передала фотографии и документы. Дело Ильина продолжилось его племянниками, которые также работали на шахте в Полысаево.

Андрей Семёнович остался в памяти друзей и товарищей как очень добрый и сердечный человек. Он полностью отдавал себя работе, какой бы напряжённой и порой опасной она ни была. Среди его наград орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Быть в труде,

как в бою!

Угольная промышленность Кузбасса сыграла ключевую роль в обеспечении военной экономики Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Регион стал одним из важнейших источников топлива для заводов, фабрик и электростанций, работавших на нужды фронта. В условиях жесточайшего дефицита ресурсов, когда значительная часть европейской территории страны была оккупирована врагом, Кузбасс превратился в главный плацдарм добычи угля в стране.

Шахта — это фронт!

В первые месяцы после начала войны перед угольной промышленностью Кузбасса встала непростая задача: увеличить добычу угля при минимальных ресурсах. Уже к концу 1941 года производство угля было поднято почти на 20% по сравнению с довоенным уровнем. Однако это потребовало колоссального напряжения сил рабочих и инженеров.

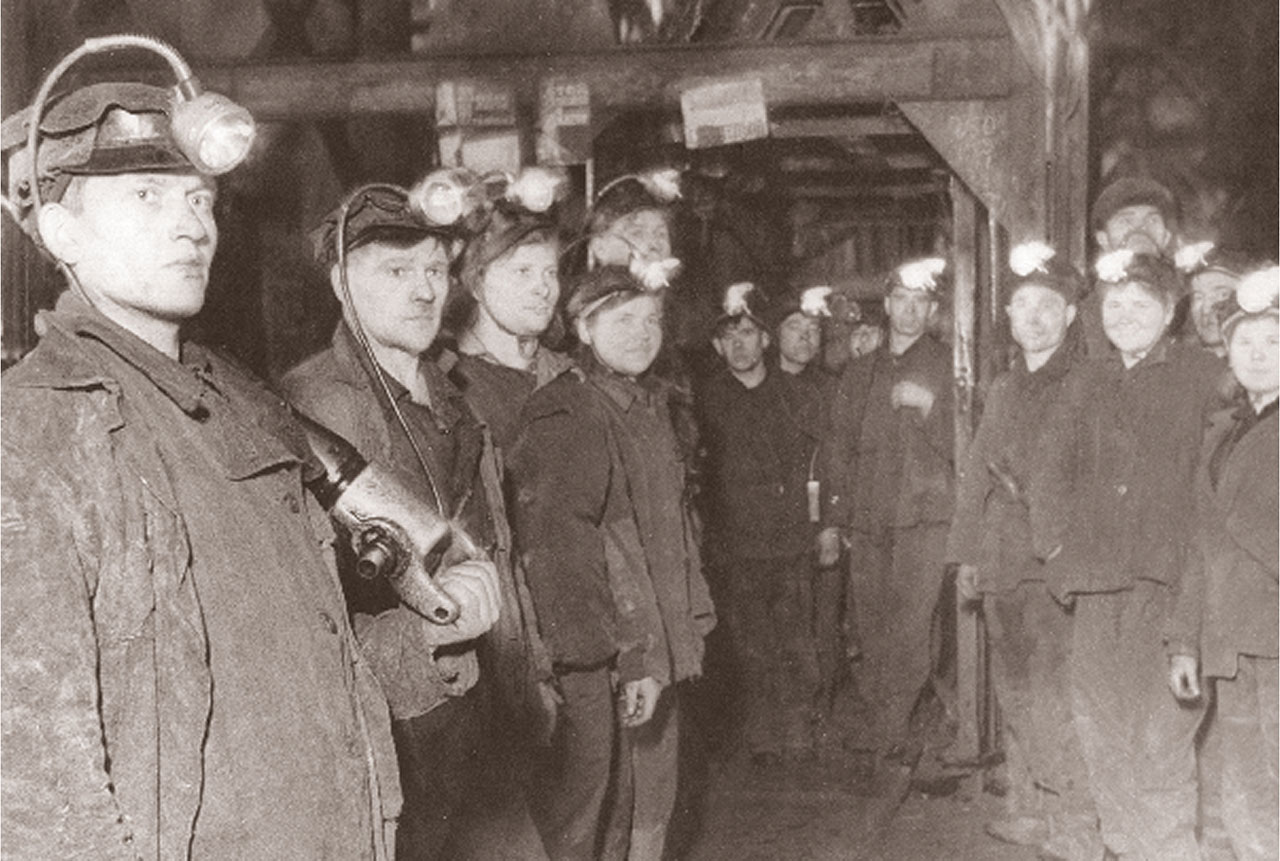

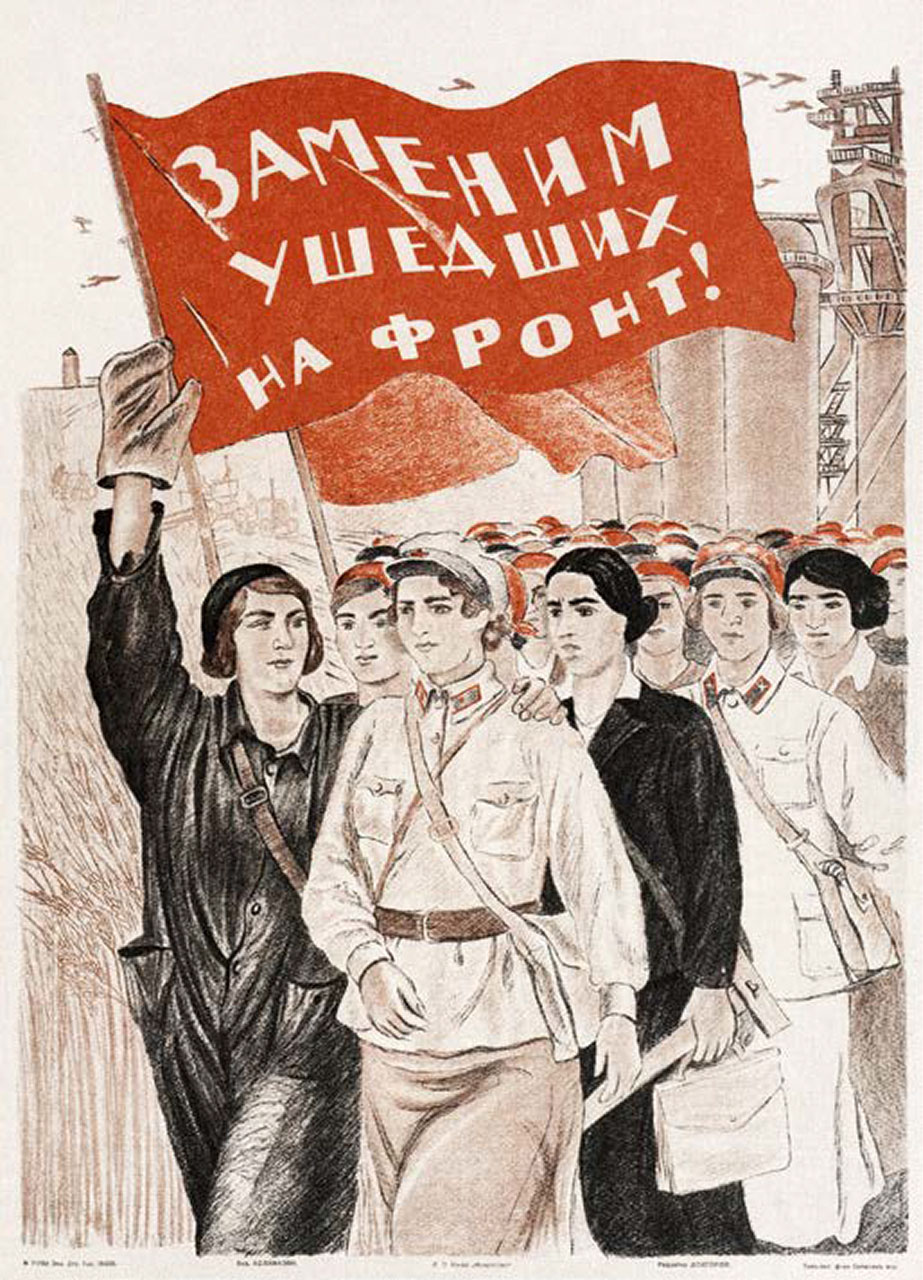

С июля по декабрь 1941 года в ряды Красной армии было мобилизовано 11 856 шахтёров. Тысячи людей были направлены на шахты взамен ушедших на фронт мужчин. Женщины, подростки и пожилые люди работали рядом, чтобы обеспечить страну необходимым топливом. В 1943 году в шахтах Кузбасса трудилось более 60 тысяч женщин и подростков, составлявших до 30% всех работников угольной отрасли.

Условия труда в шахтах Кузбасса в военные годы были крайне тяжёлыми. Недостаток оборудования, нехватка квалифицированных кадров и постоянные перебои с поставками материалов делали работу ещё сложнее. Многие шахтёры трудились по 12–14 часов в сутки без выходных, в прямом смысле слова рискуя жизнью под землёй. Часто люди оставались ночевать в шахте, у них не было ни времени, ни сил, чтобы добраться домой.

Несмотря на все трудности, шахтёры Кузбасса продолжали выполнять свои обязанности, понимая важность своей миссии для Победы над врагом

По состоянию на 1941 год Кузбасс давал около 30% всего угля , добываемого в СССР. В годы войны этот показатель значительно увеличился. В 1942 году общая добыча угля в регионе возросла до рекордных 32 миллионов тонн.

Мобилизация промышленности

С началом войны в 1941 году уголь стал стратегическим ресурсом, необходимым для добычи металлов, производства боеприпасов и поддержания работы железнодорожного транспорта. А регион превратился в один из центров мобилизации промышленности и трудовых резервов с европейских территорий России.

Сюда были эвакуированы крупные заводы и производства. Это помогло сохранить производственные мощности и обеспечить фронт необходимой продукцией.

Из Запорожья перевезли Новокузнецкий металлургический завод (НКМЗ), ключевой производитель металлов для фронта, включая сталь и ферросплавы. Кузнецкий машиностроительный завод (КМЗ) эвакуировали из Харькова, он занялся производством бронетехники и других военных материалов.

Донецкий сталелитейный завод по производству чёрного металла обеспечил фронт необходимым сырьём для создания артиллерийских орудий и танков. В Кузбасс также была переведена часть шахтного оборудования и инфраструктуры, ранее использовавшихся в Донбассе. Перевозка оборудования и специалистов шла по железной дороге, часто под обстрелами фашистов.

Эвакуация заводов помогла справиться с дефицитом производственных мощностей и дала значительный импульс для переработки и наладки новых производств в Кузбассе.

Для концентрации ресурсов, организации более эффективного управления, мобилизации промышленности, усиления логистики и повышения добычи угля в 1943 году регион получил новый административный статус: был отделён от Новосибирского края и стал Кемеровской областью.

Общая мобилизация ресурсов из Донбасса включала в себя не только новейшие технологии, но и опытные кадры — так создавался синергетический эффект, который позволил значительно увеличить добычу угля. Из Донбасса в Кузбасс прибывали бригады шахтёров, включая квалифицированных рабочих и мастеров. Они активно участвовали в реконструкции и модернизации шахт. Такие группы, состоявшие из 10–15 человек, помогали в обучении местных специалистов, делясь передовыми технологиями и методами. В Кузбасс также отправляли команды горных инженеров, которые занимались модернизацией шахтного оборудования и интеграцией новых технологий. В них входили проектировщики, механики, электрики.

Во время войны угольная промышленность Кузбасса показала впечатляющие результаты. Например, в 1943 году было добыто порядка 25 миллионов тонн угля, что составляло около 57% от общего производства угля в стране, несмотря на постоянные сложности, связанные с фронтовыми условиями. Уголь необходим был не только для обороны, но и для нужд экономики страны. В 1944 году весь Кузбасс отправил на фронт около 36 миллионов тонн угля

К концу войны угольная промышленность Кузбасса достигла пика своего развития. Добыча угля выросла более чем в два раза по сравнению с началом войны. Благодаря самоотверженному труду шахтёров и инженеров страна получила необходимое топливо для обеспечения военных нужд. К 1945 году общая добыча угля в Кузбассе составила около 40 миллионов тонн, что позволило удовлетворить потребности промышленных предприятий и электростанций на всей территории Советского Союза.

Кадры Донбасса — Кузбассу! Александр Фёдорович Пучнов в декабре 1941 года получил назначение на шахту «Центральная» треста «Кемеровоуголь», успешно применил врубовые машины, совершенствовал вместе с местными горнякам и организацию труда. Григорий Петрович Заблодский — главный инженер треста «Анжероуголь», затем главный инженер треста «Кемеровоуголь», родом из посёлка Брянка (ныне —город в Луганской области), —применял свои навыки и знания, полученные в Донбассе.

Кузбасс давал Родине не только уголь, но и самое ценное — людей! Согласно данным военкоматов, на всех фронтах сражались 333 165 бойцов из Кемеровской области. Но их воевало гораздо больше, так как многие ушли на фронт, когда проходили срочную службу. Не вернулись с войны более 120 000 бойцов из Кузбасса. С Кузбассом связаны судьбы 250 Героев Советского Союза и 52 полных кавалеров ордена Славы. 72 Героя родились на Кузбасской земле. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны званием Героя Социалистического Труда был награждён 91 человек.

Шахтёрская династия Фаляховых

Жизнь семьи Фаляховых —это целая летопись шахтёрской истории. Их общий стаж работы превышает 350 лет!

Основатель династии Саид Фаляхович Фаляхов прожил длинную жизнь, он родился в многодетной крестьянской семье в Татарстане. С детства усвоил простую истину:

Чтобы чего-то добиться, нужно упорно трудиться

Судьба жестоко обошлась с его семьёй во времена раскулачивания, что вынудило их покинуть родные края и начать новую жизнь в Сибири, в шахтёрском городе Ленинске-Кузнецком.

Здесь Саид учился в школе и в местном аэроклубе, что позже сыграло значительную роль во время Великой Отечественной войны — он стал лётчиком истребителем, совершая боевые вылеты во фронтовом небе Кавказа и Дальнего Востока. За свои подвиги был награждён медалью «За победу над Германией», орденом «Знак Почёта» и знаком «Шахтёрская слава»

По окончании войны, вернувшись в родной город, Саид стал работать на шахте имени 7 Ноября, а затем отдал 27 лет своей жизни шахте «Комсомолец», пройдя путь от подземного электрослесаря до механика участка. «Нужно учиться и развиваться, несмотря на трудности», — часто повторял он, обучаясь в горном техникуме параллельно с работой. Эта целеустремлённость и трудолюбие сформировали крепкую основу для его семьи.

Руководство шахты всегда знало, что на такого специалиста, как Фаляхов, всегда можно положиться. Его могли вызвать на работу в любой момент, если была необходима профессиональная помощь.

В семье Фаляхова выросло семеро детей, пятеро из которых — сыновья Юсуп, Идрис, Тахир и Кавий, а также дочь Зульфия — продолжили дело отца. Каждый из них внёс свои от 10 до 42 лет в общее дело, трудясь на шахте «Комсомолец». Братья Саида — Зинур и Назип тоже посвятили свои жизни шахтёрскому делу, отдали немалую лепту в развитие угольной отрасли.

На сегодняшний день семейная династия насчитывает более 15 человек, которых объединяет гордость за свою профессию и преданность традициям. Внучка Саида Алина Фаляхова работает диспетчером по промбезопасности, а её брат Рустем готовится стать горным инженером — династия продолжается, живая и энергичная.

Аллея шахтёрских династий

Трудовые достижения и история династии были отмечены установкой аллеи шахтёрских династий в Ленинске Кузнецком. Эта аллея, возведённая рядом с часовней святой Варвары, стала знаковым местом. Саид Фаляхов верил, что здесь его потомки будут ходить на смены, продолжая семейное дело — добывать уголь для России

Семья Фаляховых — живое воплощение того, что значит, служить своей стране, работать в тяжёлых условиях и не терять присутствие духа. Уважение, трудолюбие и стремление к знаниям — вот основные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Династия —это больше, чем просто труд, это традиции, которые продолжают жить, вдохновляя молодёжь на следование по стопам своих отцов и дедов.

Дочь Саида Фаляхова Зульфия Воробьёва вспоминает:

«Отец прожил 97 лет. Был очень разносторонним человеком, много интересного рассказывал. Хорошо знал историю, даты мог любые назвать. Отец любил пошутить, чувство юмора помогало переживать сложные моменты. Мама мужа, а потом и детей в шахту провожала, переживала за каждого. Они из одной деревни Большой Шинар, вместе прожили 68 лет, отметили жемчужную свадьбу».

Стахановское движение в Кузбассе во имя Победы

Стахановское движение — волна энтузиазма и новаторства, охватившая советское производство в 30-е годы XX столетия. В его основе лежала идея повышения производительности труда через освоение новейших технологий. Запустилось движение в 1935 году, и его назвали в честь Алексея Григорьевича Стаханова, забойщика шахты «Центральная —Ирмино» (Луганская область), который за смену добывал колоссальные 102 тонны угля при норме в 7 тонн! Вдохновлённые успехами индустриализации, рабочие-стахановцы появились не только на шахтах Донбасса, постепенно движение охватило весь Советский Союз.

«Коллектив шахты № 3 по праву гордится такими людьми, как забойщик т. Тузовский, который выполняет норму выработки на 300–350 процентов, забойщик т. Владанцев, дающий 348 процентов, забойщикт. Петров, выполняющий дневное задание на 268 процентови т. Куликов — 157 процентов».

Герои 30-х годов

Стахановское движение пришло в Кузбасс в сентябре 1935 года. Рабочие Киселёвского рудника первыми провели стахановские сутки. В каждом уголке шахт рождались новые рекорды.

В 1937 году Кузбасс стал известен благодаря растущему числу «тысячников» — шахтёров, добывающих 1000 тонн угля за месяц. Лозунг «За стахановские шахты — за стахановский рудник!» вдохновил многих на введение новых методов работы.

Стахановское движение развивалось постепенно:на первом этапе проводились стахановские сутки, затем вводились пятидневки, декадникии, двухдекадники. Финальная цель — добиться ежедневной и стабильной рекордной выработки.

Стахановцы в огне войны

Когда началась Великая Отечественная, стахановцы не отступили. Наоборот, они вооружились новыми идеями, например, многостаночным обслуживанием и совмещением профессий.

Стахановцы внедрили скоростные технологии в производстве и строительстве. Они стали инициаторами движения «двухсотников», которые перевыполняли норму в два раза и более за смену, а затем подняли планку до «тысячников», показывающих 1000% нормы. Кроме того, была организована работа «фронтовых бригад».

Трудовой подъём охватил шахты. Достижения шахтёров стали легендой: 28 сентября 1943 года киселёвским шахтёрам было вручено знамя Государственного Комитета Обороны за замечательные успехи в угледобыче.

11 февраля 1944 года собрался слёт стахановцев-угольщиков с чёткой целью —добиваться выдающихся результатов: «На шахтах надо организовать рекорды: и под щитами, и в мелкой нарезке, и в лавах, и на других работах». В этот суровый момент войны шахтёры продолжали подбирать новые методы работы

1945 год начался с призыва: «Поддержим героическое наступление Красной армии самоотверженным трудом в тылу!» На шахте «Капитальная» стартовала стахановская вахта, и трудовые рекорды не заставили себя ждать. Проходчик шахты № 4 Гавриленко, работая в новом штреке, поразил всех, выполнив норму на 600 процентов. На шахте № 6 молодой горняк Черняев установил свой собственный рекорд, выработав впечатляющие 1433 процента нормы за смену. На шахте № 6 забойщики Тузов, Кустов, Яковлев и Углов, работая в лаве, перевыполнили 19 норм! В 1945 году в Киселёвске уже насчитывалось 500 стахановцев.

«Уберите преграды с пути стахановцев!» — под таким заголовком в июле 1942 года вышло в местной газете письмо А. Симовича, бригадира крепильщиков шахты №5:«Сегодня работать лучше, чем вчера. Работать как забойщик Рахим Шалаев! Равняться по забойщику Торгаеву!.. Комсомолец В. Ковзель за одну смену в 13 забоях сделал по три цикла и выработал 1348 процентов. Рекорд Кузбасса по мелкой нарезке»

Военные годы открыли человеческие и природные резервы Киселёвского рудника и всего Кузбасса, превращая их в мощную энергетическую базу целого государства. В этом огромная заслуга шахтёров-стахановцев, которые благодаря своему упорству и инновационному подходу значительно увеличили угледобычу. Их дух самоотверженности стал символом героизма и единства в трудные времена.

Стахановское движение продемонстрировало, как новые технологии могут трансформировать трудовой процесс. Передовые шахтёры и целые бригады каждодневно перевыполняли производственные задания. Шахтёры-двухсотники работали не только за себя, но и за своих товарищей, ушедших на фронт, выдавая за смену результаты, вдвое трое превышающие нормы.

Первый стахановец

Кузбасса

В 2025 году отмечается 120-летие со дня рождения Ивана Акимовича Борисова, выдающегося шахтёра из Прокопьевска и первого стахановца Кузбасса.

Иван Акимович родился в семье крестьянина-переселенца недалеко от Анжеро-Судженска. Он был четвёртым из пяти сыновей. В Прокопьевске Борисов трудился на штольнях № 8 и 17, а затем на Центральной штольне, изначально как забойщик, а затем как бригадир.

В 20-е годы прошлого века горняки начинали осваивать новые инструменты — отбойные молотки и электросвёрла. Борисов не только работал с отбойным молотком, но и сам его чинил — это было его личное «оружие».

С 1929 года Иван Акимович вместе со своей бригадой участвовал в соцсоревнованиях. Они выполнили пятилетний план по выработке угля за 3,5 года. В 1935 году после рекорда шахтёра А. Стаханова Борисов отправил ему телеграмму с поздравлением и вызовом на соревнование за 120 тонн. На следующий день Иван Акимович нарубил 125 тонн угля, став первым стахановцем в Кузбассе. Однако он не собирался останавливаться на достигнутом: 18 ноября 1935 года Борисов установил новый мировой рекорд — 778 тонн угля за смену.

Его трудовые успехи не остались незамеченными. Награды приходили одна за другой: Иван Борисов стал первым шахтёром Кузбасса, удостоенным ордена Ленина, а также получил легковой автомобиль в подарок от наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе.

Занимался самообразованием, посещал школу мастеров, а позже был направленв Москву для получения профессии горного инженера.

Иван Акимович Борисов — образец силы духа и преданности своему делу. Его пример имел огромное значение для шахтёров, вдохновлял на героическую работу ради Победы.

Борисов

Иван акимович

Герой труда на угольном фронте

Борисов шёл к Победе через тяжелейший труд в шахте. В июле 1941 года он окончил академию и сразу же подал заявление о направлении на фронт, но его просьбу отклонили. Знания, опыт и трудовой энтузиазм первого стахановца были крайне необходимы на невидимом фронте под землёй.

В Прокопьевске на шахте № 5–6 им. Ворошилова Ивана Акимовича назначили начальником участка № 16. Здесь он вместе с другими шахтёрами занимался монтажом новых щитов Чинакала, которые должны были повысить производительность шахты. Под его руководством работы шли быстро и эффективно.

Жизнь Ивана Борисова трагически оборвалась 21 июля 1943 года, когда он героически спасал своих коллег.

В этот день, после осмотра забоев, он направлялся к шурфу, чтобы подняться на поверхность, но внезапно на него обрушился поток воды с глиной. Ощущая опасность, Иван бросился назад в забой, чтобы предупредить своих товарищей. Крикнув: «Вода! Ребята, вода прорвалась… Всем — на щит!», он пытался дать шанс своим подчинённым. Семь молодых забойщиков успели забраться на монтируемый щит и оказались в воздушном мешке, ожидая помощи в затопленных выработках. Горноспасатели работали не покладая рук, несмотря на риски. Два из них погибли, но остальные сумели обеспечить доступ свежего воздуха к спасённым. Забойщиков освободили только на седьмые сутки. А тело Борисова нашли через 17 дней в дальнем тупике, куда его унесло течение

В Киселёвске, на шахте № 5, работал забойщик, стахановец Муса Сулейманов, ставший символом стойкости и трудового героизма.

Сулеймановы

Муса и Рахим

Муса вырос в крестьянской семье и с детства знал, что такое тяжёлый труд. Когда началась война, он, как многие другие, хотел отправиться на фронт. Но его опыт и мастерство были необходимы в тылу, и руководство шахты решило оставить его работать под землёй

Труду Муса отдавался с полной самоотдачей, работая по 20 часов в сутки. Его рекорды были поразительными: за одну смену он добывал уголь, как если бы работало 16 человек! Этот рекорд никто так и не смог побить: в октябре 1943 года за доблестный труд он был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Муса говорил, что:

На фронт не берут, так ударю углём по врагам

Муса был не только талантливым шахтёром, но и настоящим другом и помощником для своих товарищей. Он делал всё возможное, чтобы поднять дух бригады, шутками снимая напряжение после долгих часов в забое. После 20-часовой смены он находил силы, чтобы играть и проводить время со своими детьми, даря им любовь и заботу, несмотря на валящую с ног усталость.

13 декабря 1943 года Муса трагически погиб в шахте, став ещё одним героем, отдавшим жизнь за свою Родину.

Жена Мусы, Рахима, несмотря на горечь утраты, не сломалась. Она воспитала пятерых достойных детей, поддерживая память о своём муже. В Краеведческом музее Киселёвска хранятся награды Мусы и его живописный портрет.

Кемеровская ГРЭС

Строительство станции началось в сентябре 1930 годав Центральном районе города Кемерово. 1 июля 1934 года ГРЭС была переведена на положение действующей электростанции.

Входит в состав генерирующих мощностей Сибирской генерирующей компании: установленная электрическая мощность — 485 МВт; установленная тепловая мощность — 1540 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь Кузбасского угольного бассейна марки «Д».

Во время Великой Отечественной войны Кемеровская ГРЭС стала одной из крупнейших электростанций Сибири

Станция, работая всё время на предельной нагрузке, обеспечивала бесперебойную работу промышленных предприятий города. В годы войны в Кемерово возникло 11 новых предприятий, так как сюда были эвакуированы крупные заводы из европейской части страны: завод № 6 Наркомата авиационной промышленности СССР; заводы № 9, 20 (цех олеума), 64 (частично) Наркомата боеприпасов СССР; Орехово-Зуевский завод пластических масс «Карболит»; ленинградский завод «Металлист»; Рубежанский химический завод; часть цехов Харьковского электромеханического завода; Московский салициловый завод и другие. Их работа полностью зависела от Кемеровской электростанции.

В первый год войны на фронт ушла почти половина персонала ГРЭС, а к 1944 году —720 человек. За четыре военных года на фронте погибли 88 работников электростанции. Их имена были высечены на гранитных плитах мемориала, который торжественно открыли 9 мая 1975 года, к 30-летию Победы.

Родом из Алтайского края, Григорий переехал с семьёй в Кемерово и начал учёбу в местной школе. В 1939 году был призванна службу во флот на Тихом океане.

Мешков

Григорий Петрович

Душа — это парус. Ветер — жизнь

Григорий окончил электромеханическую школу, готовившую специалистов для работы на кораблях, и одновременно трудился на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. После 1941 года строил крейсеры «Калинин» и «Каганович». В августе 1945 года он стал частью военно-авиационного десанта, который высаживался в Порт-Артуре. В этих боях Григорий Мешков проявил храбрость и был награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»и орденом Отечественной войны II степени. В общей сложности его наградной список — 14 медалей и орденов.

После демобилизации Григорий Петрович продолжил свою карьеру в энергетике, работая на Кемеровской ГРЭС. Его общий стаж в отрасли составил 44 года.

Григорий Петрович всегда был художником. Рисовать он начал ещё в школе и никогда не бросал. Его душе всегда нравился простор: любимая тема работ — пейзажи родного Кемеровского края. В 1967 году он стал одним из организаторов студии художников любителей «Творчество», которой руководил в течение десяти лет. Его работы выставлялись не только в России, но и за рубежом, включая Америку и Японию.

Почему я стал писать нашу природу? Потому, что она вечно стоит на нашей матушке-земле. Она так же, как и мы, питается лучами солнца и дождём. Она всегда рядом с нами.

23 сентября шахта «Полысаевская» треста «Ленинскуголь» выполнила план по добыче 1941 года. Каждый день горняки выдавали в среднем 620 тонн при проектной мощности в 500! И это в тяжелейших условиях нехватки людей, полуголодного и неустроенного быта.

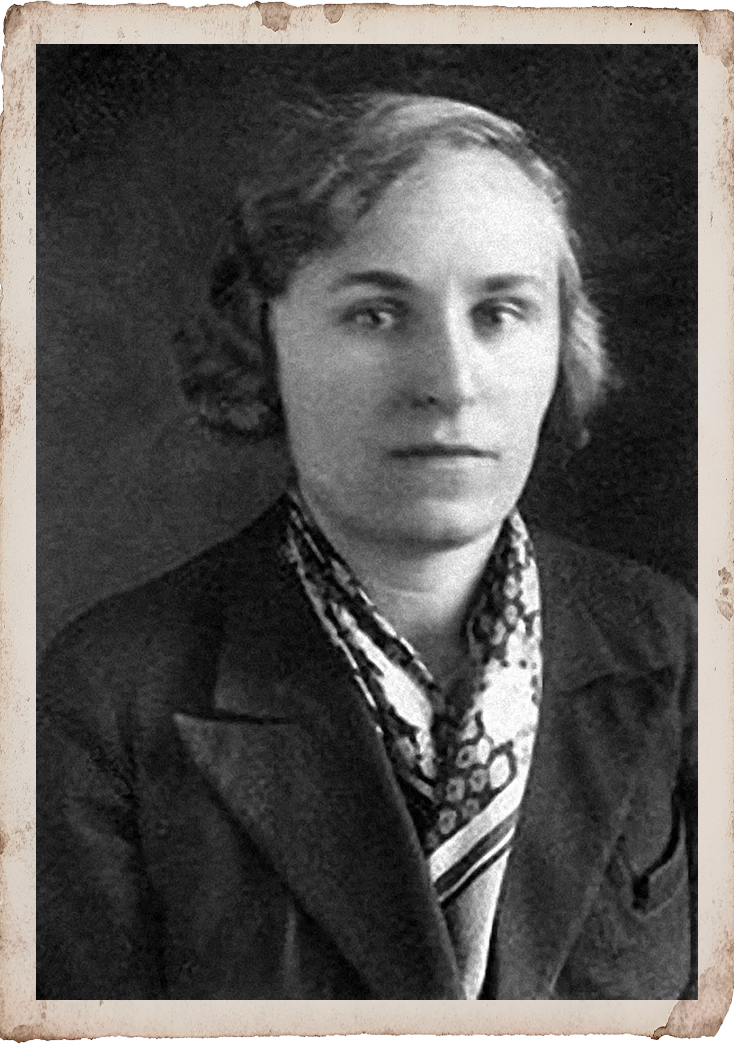

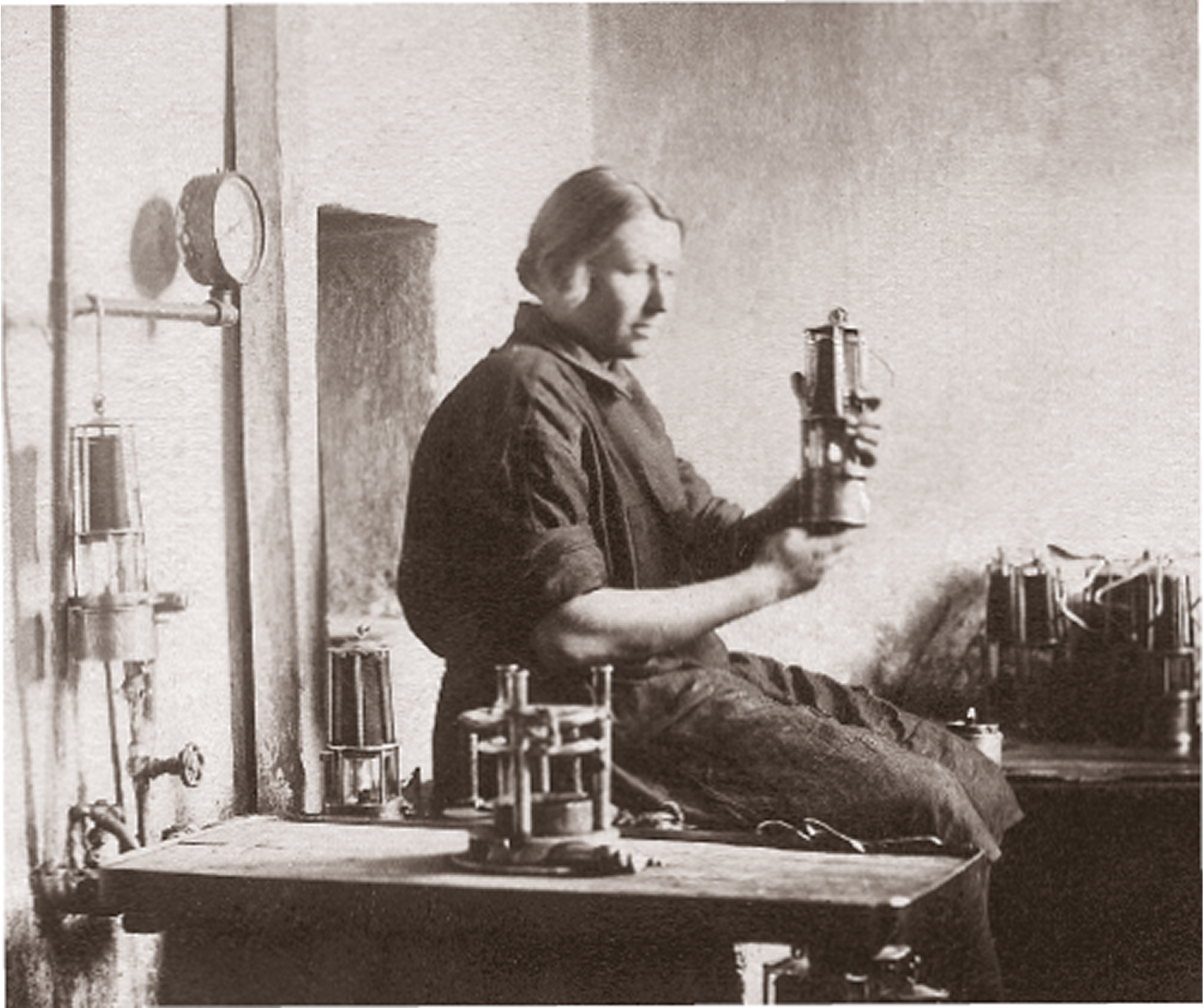

Макарова

Елизавета Григорьевна

начальник лиза

Областная новосибирская газета «Советская Сибирь» в те дни писала так.

«На шахте „Полысаевская“ не слышно ни крика, ни шума. А работа здесь идёт, да ещё какая! Из бункеров эстакады в пасти хопперов непрерывным потоком идёт уголь, так нужный стране. Заведует этой шахтой молодая женщина инженер Е.Г. Макарова, дочь анжерского горняка, деловито принимает она важные решения. Места ушедших на фронт и здесь заняли женщины. Анна Смерди на работает в забое, перевыполняет норму. Коногонами стали тт. Калганова, Пичеркина, взрывником —тов. Рачева. А за ними пошли другие. И всюду умели они за себя постоять».

Елизавета Григорьевна Макарова —удивительной биографии человек. Дочь рабочего из Анжеро-Судженска, получившая высшее профессиональное образование, — редкость по тем временам. В 1935 году она окончила Московский горный институт, была направлена работать на шахту С. М. Кирова.

Начинала горным мастером, затем стала помначальника вентиляции, с 1938 года —начальником проходческого участка № 9. Её труд был отмечен высокой наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

30 лет, 12 мая 1941 года, Макарова стала «начальницей Лизой» — возглавила «Полысаевскую» шахту. Там встретила войну и смогла наладить производство так, что выполнила план по добыче за три месяца до срока. Через год случилась трагедия: у молодой женщины обнаружили рак груди. Её переводят работать в горком партии, на более щадящую должность, стараются вылечить, но нет. Война и бешеные перегрузки забрали жизнь Елизаветы Григорьевны в 1943 году.

Те, кто трудился с Макаровой каждый день, вспоминали:

Легко было с ней работать. Со временем не считалась… Лиза хороший организатор была, никогда не кричала, скажет только: „Давайте поработаем“. И слушали её.

В некрологе напишут:

Замечательный человек, отличный товарищ, Елизавета Григорьевна на всегда останется в нашей памяти образцом хозяйственника и партийного руководителя, отдавшего все свои силы на благо нашего народа, на благо нашей любимой родины.

И ещё один поступок говорит о том, какого большого сердца человеком была Елизавета Григорьевна Макарова: она ещё до войны усыновила мальчика Юру, сына умершей подруги.

В 1941 году «Полысаевская-1» под руководством Макаровой выдала 214 000 тонн угля, при проектной мощности 150 000 тонн.

Кузбасско-Псковская 376-я дивизия

В Великой Отечественной войне участвовало более 450 дивизий, срединих — «шахтёрская», 376-я Кузбасско-Псковская.

Дивизия была сформирована в 1941 году, 60–70% её личного состава были люди, владевшие горняцкими специальностями.

Боевое крещение дивизия приняла 30 декабря 1941 года в бою рядом с городом Чудов на реке Волхов. За все годы войны дивизия участвовала в 11 основных военных операциях.

376-я дивизия мужественно сражалась за прорыв блокады Ленинграда. Самые кровопролитные бои пришлись на 1941–1942 годы. Северо-запад России —болота, топи, непроходимые леса. Летом — гнус, вода. Зимой — снег, холод и опять вода, а значит, промокшая одежда, которая замерзает прямо на теле. Эти годы —самый трудный период войны. Изнуряющие, сложные месяцы, тысячи погибших… Кузбассцы проявили невероятное мужество и стойкость в очень тяжёлых сражениях и невыносимых климатических условиях. Дивизию доукоплектовывали четыре раза. В болотах и на местах боёв до сих пор поисковые отряды находят останки десятков бойцов, о которых уже более 80 лет нет вестей.

Ветеран войны И. Е. Наветкин"

Наутро с криком „ура“ мы дружно пошли в атаку, враг не выдержал и с жестокими боями начал отходить. Мы гнали его до Пёхово. Вокруг деревни гитлеровцы возвели ледяные валы. Штурмовали мы их под ураганным артиллерийским огнём и бомбовыми ударами. По три-четыре раза в день ходили в штыковые атаки. За двадцать дней боёв я поседел, а было мне в то время 23 года.

376-я дивизия отвлекала на себя силы противника, не позволяя ему перебрасывать войска в направлении главного удара, когда 14 января 1944 года войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в наступление.Дивизия атаковала пехотную дивизию немцев и двинулась вперёд: за два дня освободили 14 населённых пунктов! В феврале 1944 года дивизия гнала немцев в районе Пскова.

Освобождение Пскова — один из главных подвигов 376-й стрелковой дивизии на пути к Великой Победе. 23 июля 1944 года Псков был очищен от врага после многолетней оккупации. В честь этой важной победы в Москве прошёл салют из 224 орудий. За эту операцию дивизии была присвоена вторая часть названия —«Псковская».

С осени 1944-го и до Победы дивизия освобождала от фашистов Латвийскую ССР. Великую Победу герои-шахтёры встретили в городе Кандава.

В 1945 году И. В. Сталин спросил у маршала А. М. Василевского, сколько дивизий и какие ни разу не отступали. Всего таких было семь, в том числе 376‑я Краснознамённая Кузбасско-Псковская стрелковая дивизия.

Имя Владимира Павловича Романова носит Прокопьевский горный техникум, улица в Кемерово, одна из шахт Кузбасса, фонд «Шахтёрская память», в честь него установлены памятные знаки. Шахтёр, инженер, управленец государственного масштаба и очень внимательный, умевший слушать и слышать людей, — таким был «шахтёрский маршал», легенда Кузбасса

РОМАНОВ

Владимир Павлович

шахтёрский маршал

Инженер Василий Андреевич Магницкий

«Главной пружиной нелёгкого командирского долголетия Владимира Павловича всегда оставались общность интересов, искренность и внимание к людям… Романов — требовательный и талантливый горный инженер, к тому же скромный и добрый человек. …Обязательно проверит, как обут, одет горняк, хватает ли инструмента, как организованы доставка рабочих и питание. Провинившихся толковых руководителей Романов „не списывал“, спустя время вспоминал о них. Даже не знаю, почему, но на шахтах треста Владимира Павловича уважительно называли „графом Ростовым“. Думаю, за справедливость и трудолюбие».

Имя Владимира Павловича Романова носит Прокопьевский горный техникум, улица в Кемерово, одна из шахт Кузбасса, фонд «Шахтёрская память», в честь него установлены памятные знаки. Шахтёр, инженер, управленец государственного масштаба и очень внимательный, умевший слушать и слышать людей, — таким был«шахтёрский маршал», легенда Кузбасса.

В 1933 году Владимир Павлович Романов вместе с отцом прибыл в Ленинск-Кузнецкий. Здесь он поступил в Прокопьевский горный техникум, после чего начал свою карьеру на шахте «Пятая».

Когда началась Великая Отечественная война, чудеса организаторского таланта Романова проявились в полной мере. «Я бил врага углём!» — с гордостью говорил он о той роли, которую сыграли шахтёры в обеспечении фронта энергоресурсами. В условиях тяжёлых испытаний, когда страна нуждалась в угле как никогда, он смог организовать работу так, чтобы шахта в 1945 году выполнила план по добыче на 193,2%. Это значит, что каждый шахтёр работал как минимум за двоих. В 1945 году общая добыча угля на шахте № 5 составила более 500 тысяч тонн, что сыграло ключевую роль в поддержке фронта.

Во время войны особое внимание Романов уделял не только производственным показателям, но и моральному духу своих подчинённых. Он понимал, что в условиях стресса и страха люди нуждаются в поддержке и доверии. Романов обеспечивал своим сотрудникам свободу действий и инициативу. Его предложения по вскрытию угольных запасов гидроспособом стали настоящим прорывом и вдохновили горняков на новые свершения.

С 1943 по 1948 год, когда Романов руководил шахтой, его команда удерживала переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. За этот период объём добычи угля на шахте возрос на 20%, что стало возможным благодаря эффективным методам управления.

После войны Романов продолжил свою карьеру, возглавляя крупные шахты и угольные тресты. С 1948 по 1951 год был начальником шахты им. Орджоникидзе, а с 1951 по 1954 год руководил крупнейшей в стране шахтой им. Сталина(«Коксовая»). За время его управления Киселёвским рудником добыча угля составила 5 миллионов тонн, что стало важным вкладом в восстановление экономики страны.

Возглавляя комбинат «Кузбассуголь», Романов активно способствовал увеличению производственной мощности. За время его руководства, с 1961 по 1978 год, общий объём добычи угля достиг рекордных 1 миллиарда 100 миллионов тонн. Романов был отмечен высшей государственной наградой — звездой Героя Социалистического Труда.

Романов верил в потенциал даже старых шахт, где люди отдали лучшие годы своей жизни, и старался модернизировать их, а не закрывать. Он всегда подчёркивал, что каждая шахта имеет свою историю и людей, которые к ней привязаны. В его период на комбинате началось широкое внедрение автоматизации и механизации, что позволило повысить эффективность работы и снизить физические нагрузки на шахтёров.

Жизнь Владимира Павловича — путь шахтёрского командира — человека, всегда поддерживающего горняков.

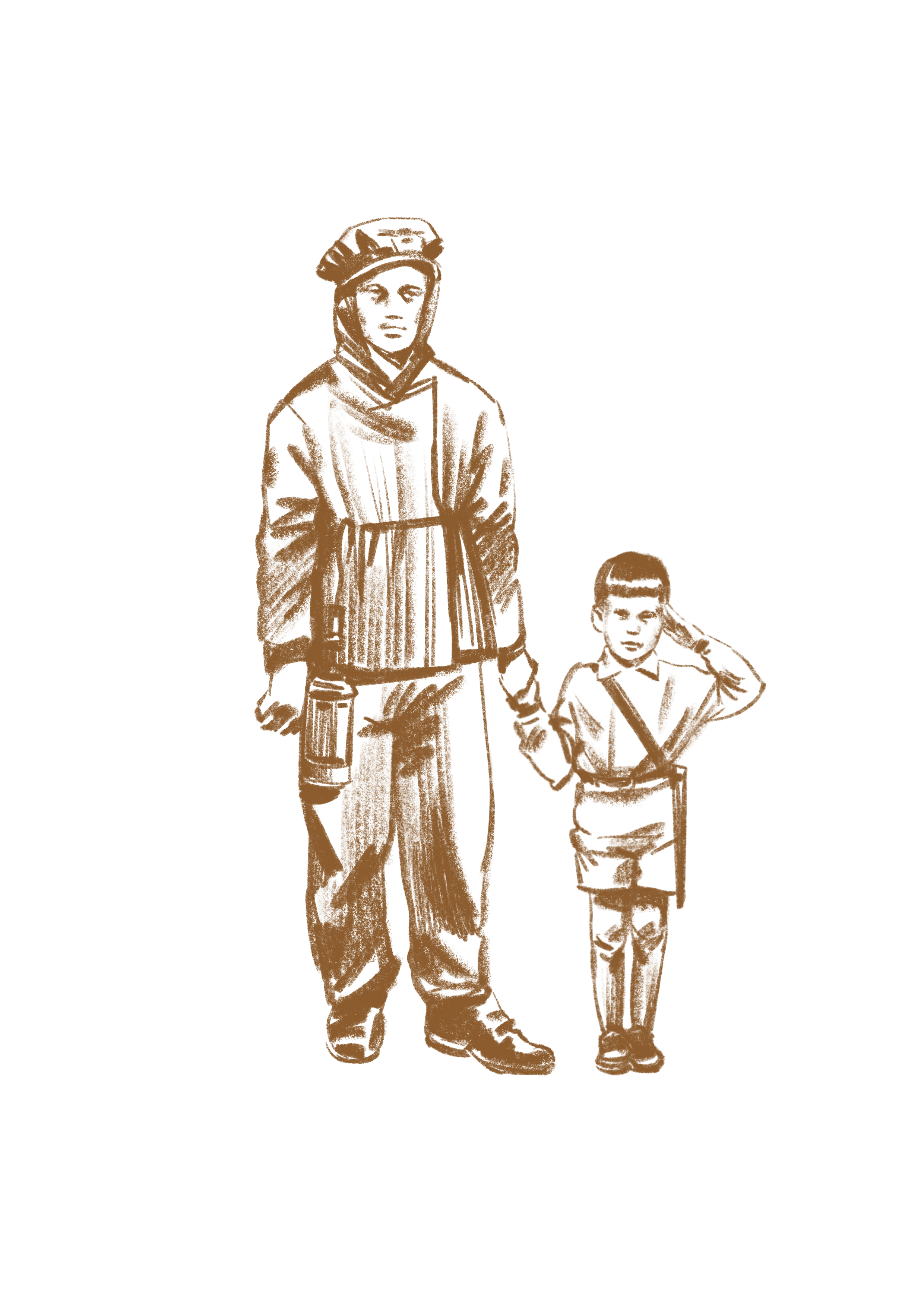

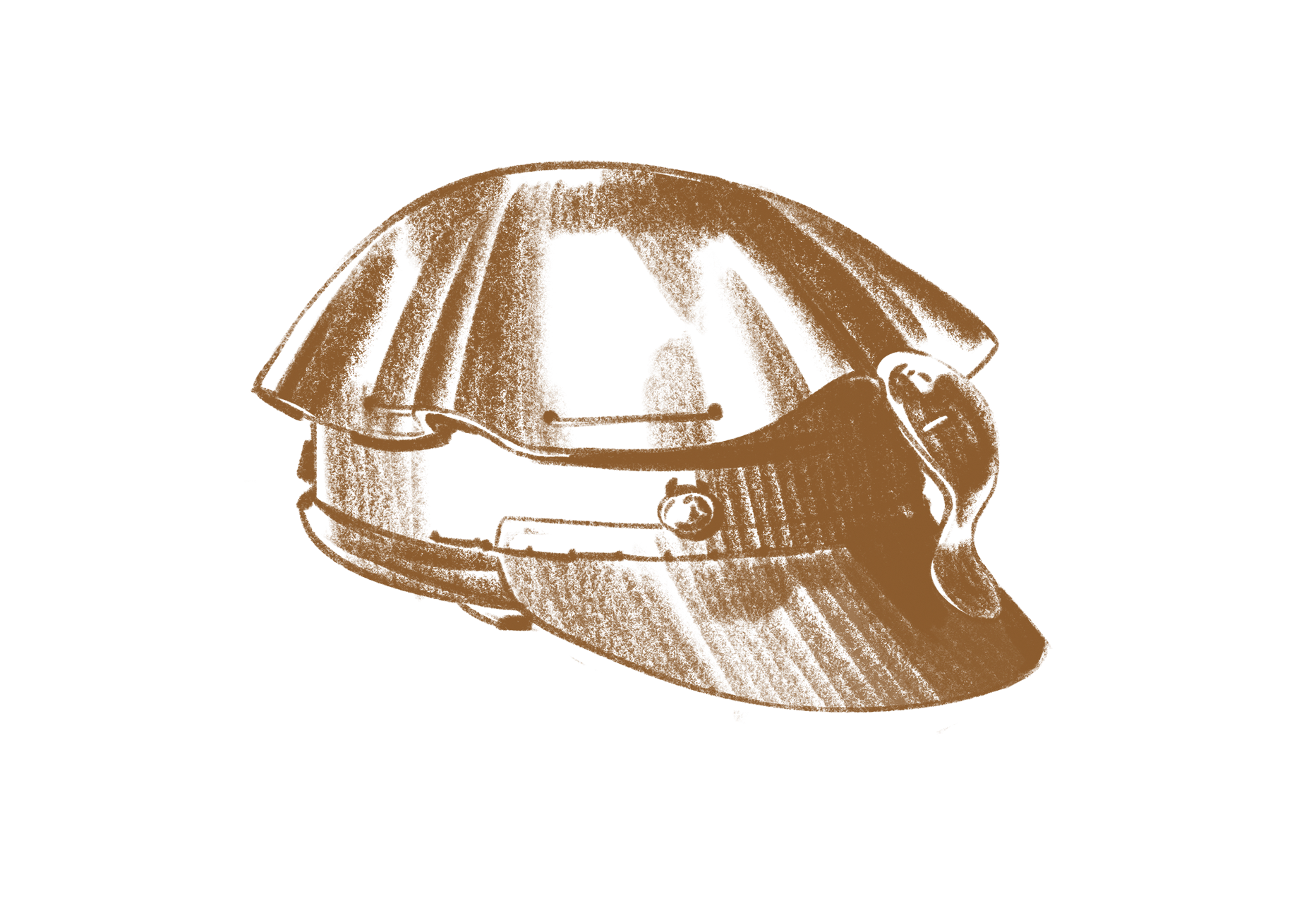

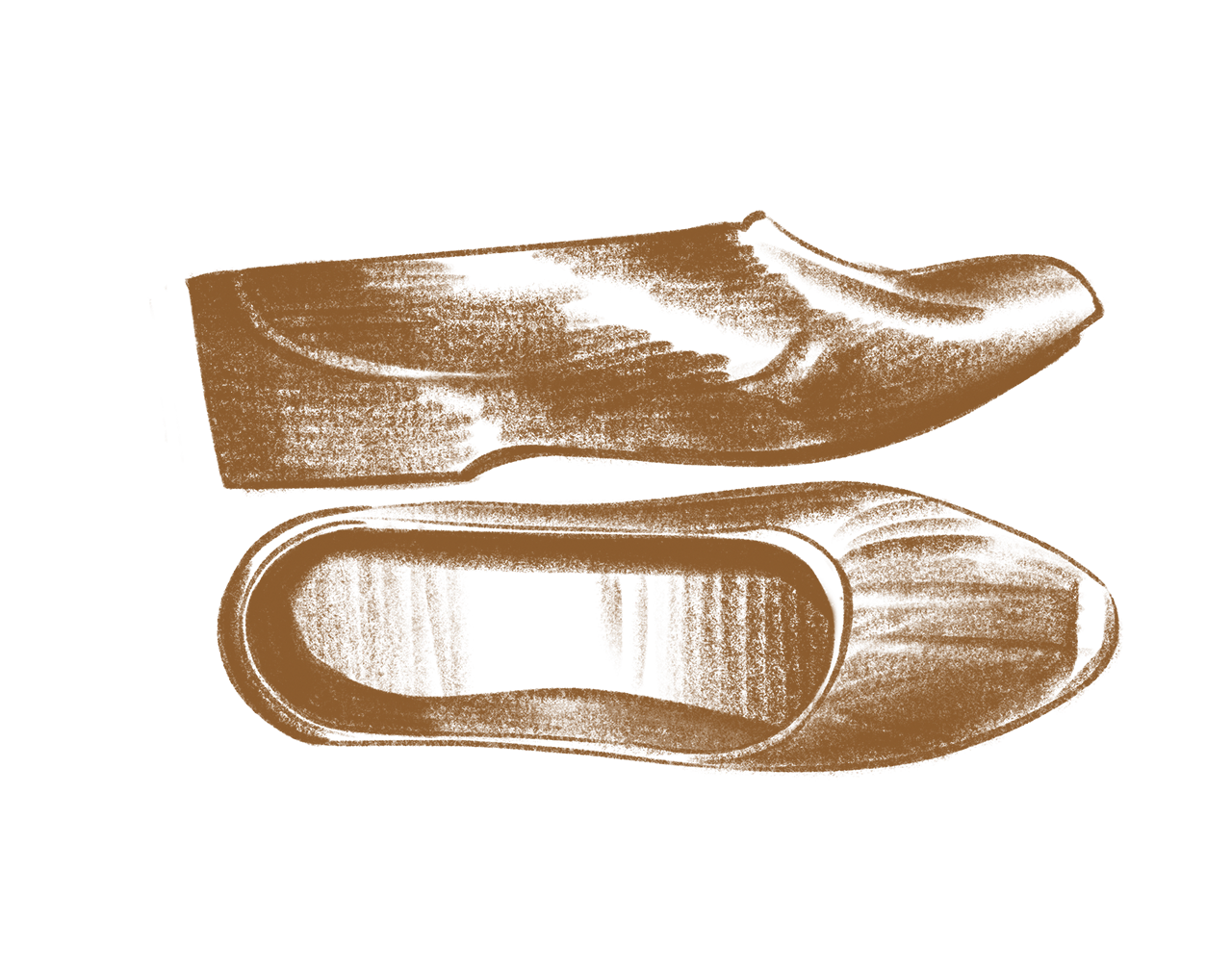

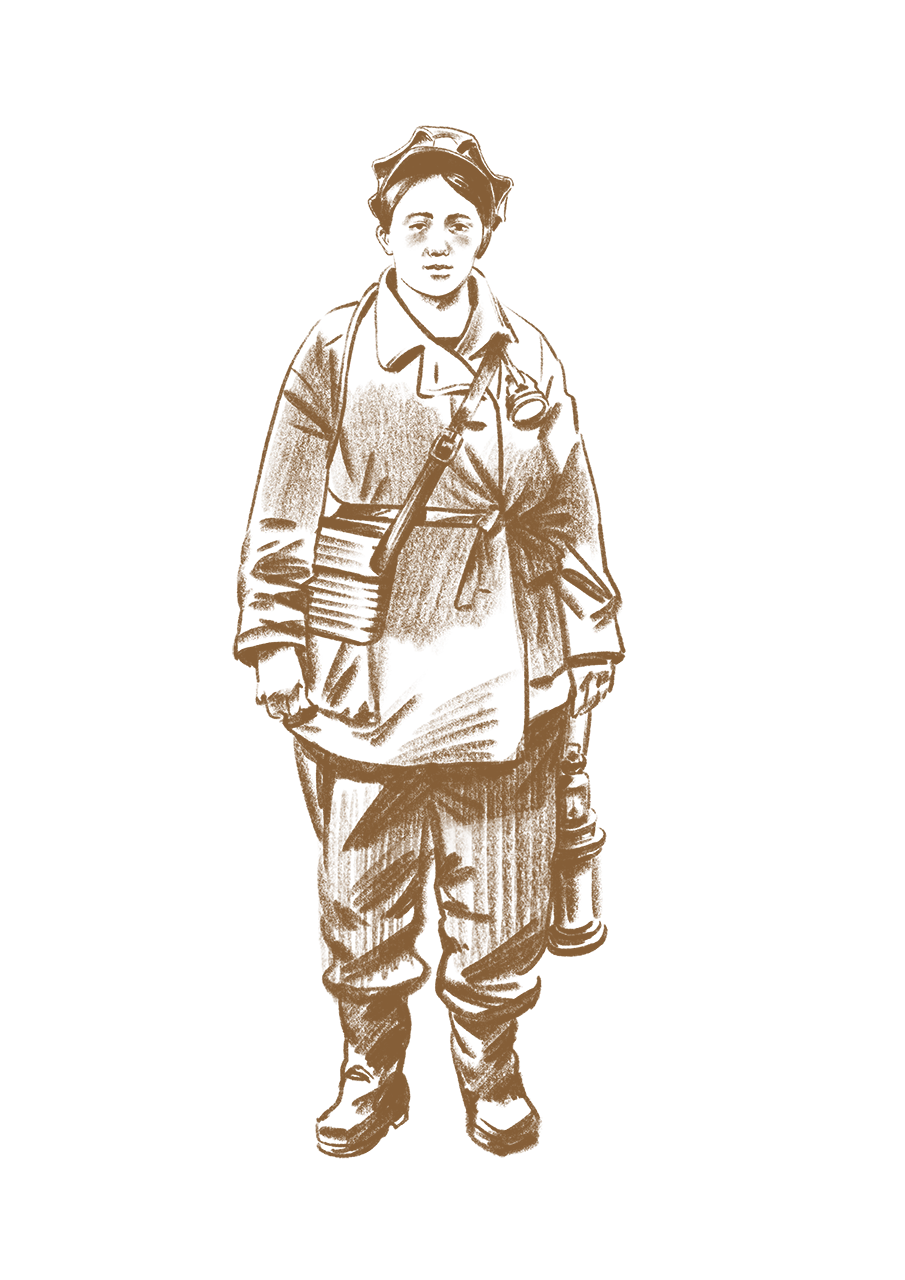

Экипировка шахтёра

1941—1945

«Черепашка»

Головной убор из фибры для крепления светильника во время работы. Позднее стал выполнять защитную функцию. Вес —325 г. Выпускалась в виде чёрных и не окрашенных листов прессованного картона толщиной 1–2 мм. Складчатая поверхность фибровой каски делала её похожей на панцирь черепахи, поэтому их звали«черепашками».

Повсеместно использовались с 1935 по 1960-е гг.

Чуни

В войну и ещё не один год после основной формой обуви шахтёров были

чуни, огромные калоши-лодки из жёсткой негнущейся резины. Окрутил ноги портянками, вставил в

«лодки», затянул на щиколотках тесёмками, чтобы их не потерять, и пошёл собирать угольную

мелочь и штыб…».

Лягов Л.Я. «Знакомьтесь: шахта». Кемеровское книжное издательство, 1985.

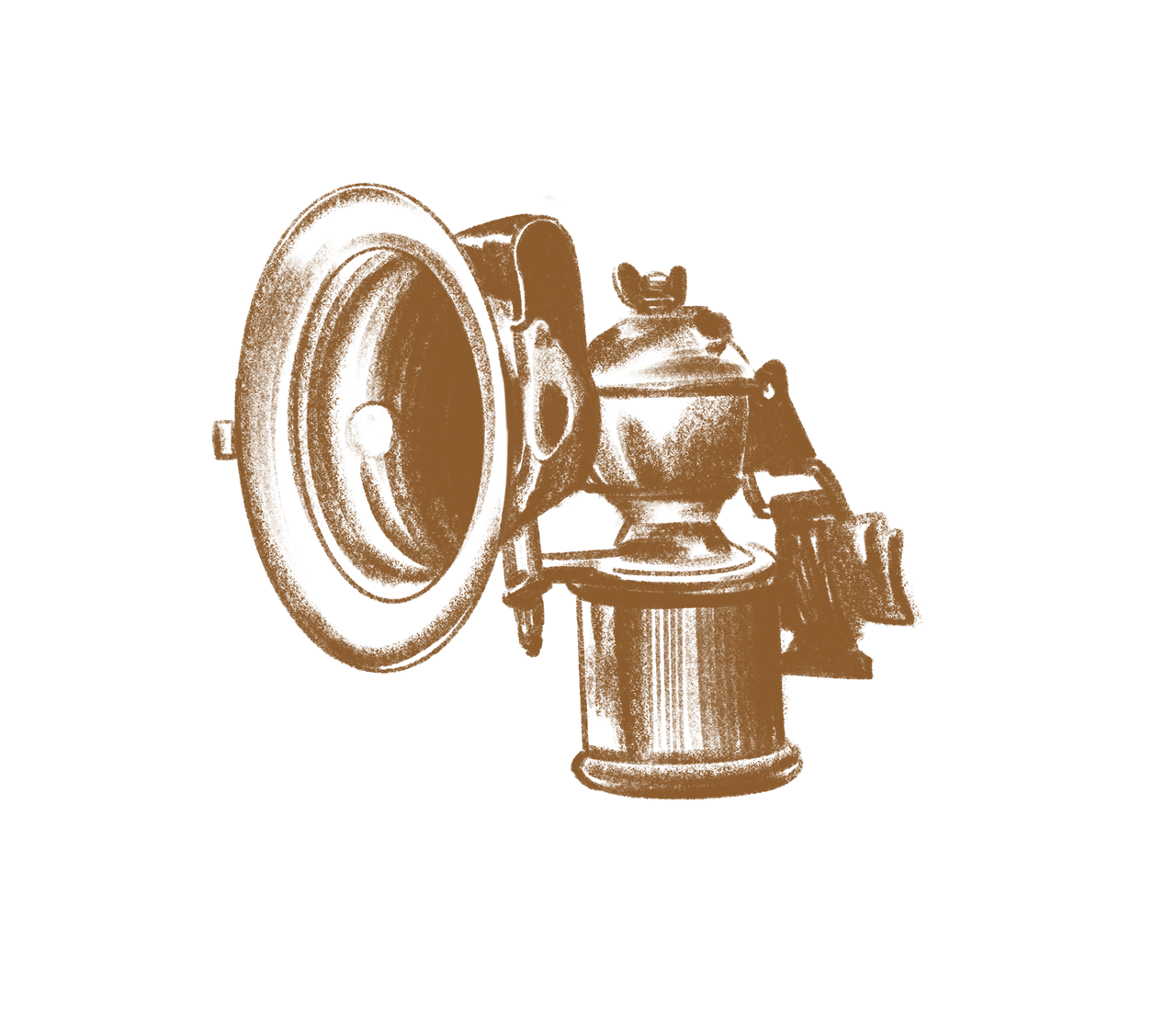

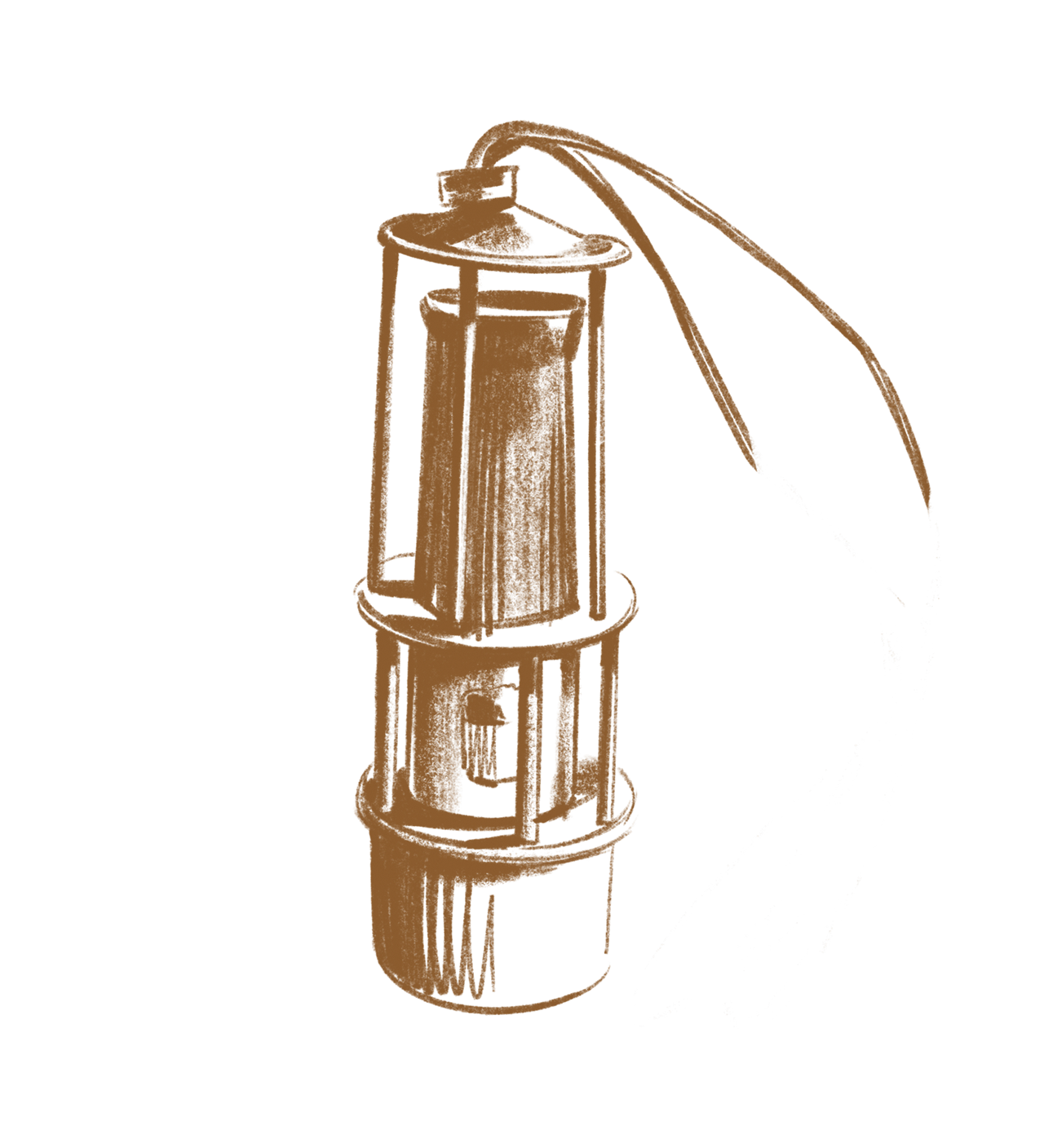

Шахтёрский налобный фонарь

Использовали параллельно газовые и электрические фонари.

Аккумуляторные шахтёрские лампы появились в начале 1930-х гг. Называли «коногонки» от профессии коногона — рабочего, сопровождающего поезда подземной конной откатки.

Шахтёрская лампа

Популярная ацетиленовая лампа фирмы Вольф. Консолидировала все самые интересные разработки и имела несколько уровней защиты: стеклянный цилиндр, усиленный металлической сеткой, и надёжный магнитный замок. Рабочие ласково окрестили лампу «Благодетельница», так как она спасла огромное количество жизней.

Матрёна Григорьевна Родионова —легендарная личность среди шахтёров Кузбасса. Вместе с братьями и сёстрами с юных лет работала на угольных шахтах, проявляя невероятную выносливость и трудолюбие. В годы Великой Отечественной войны Матрёна заменила многих мужчин, ушедших на фронт, став символом стойкости и самоотверженности. За свою жизнь она добыла тысячи тонн угля, заслужив уважение коллег и почётные награды.

Родионова

Матрёна Григорьевна

работать по-фронтовому!

История трудового подвига Матрёны Григорьевны стала центральной темой экспозиции «Трудовой героизм женщин в годы Великой Отечественной войны» в Новокузнецком краеведческом музее. Здесь хранятся её вещи, награды, документы, фотографии.

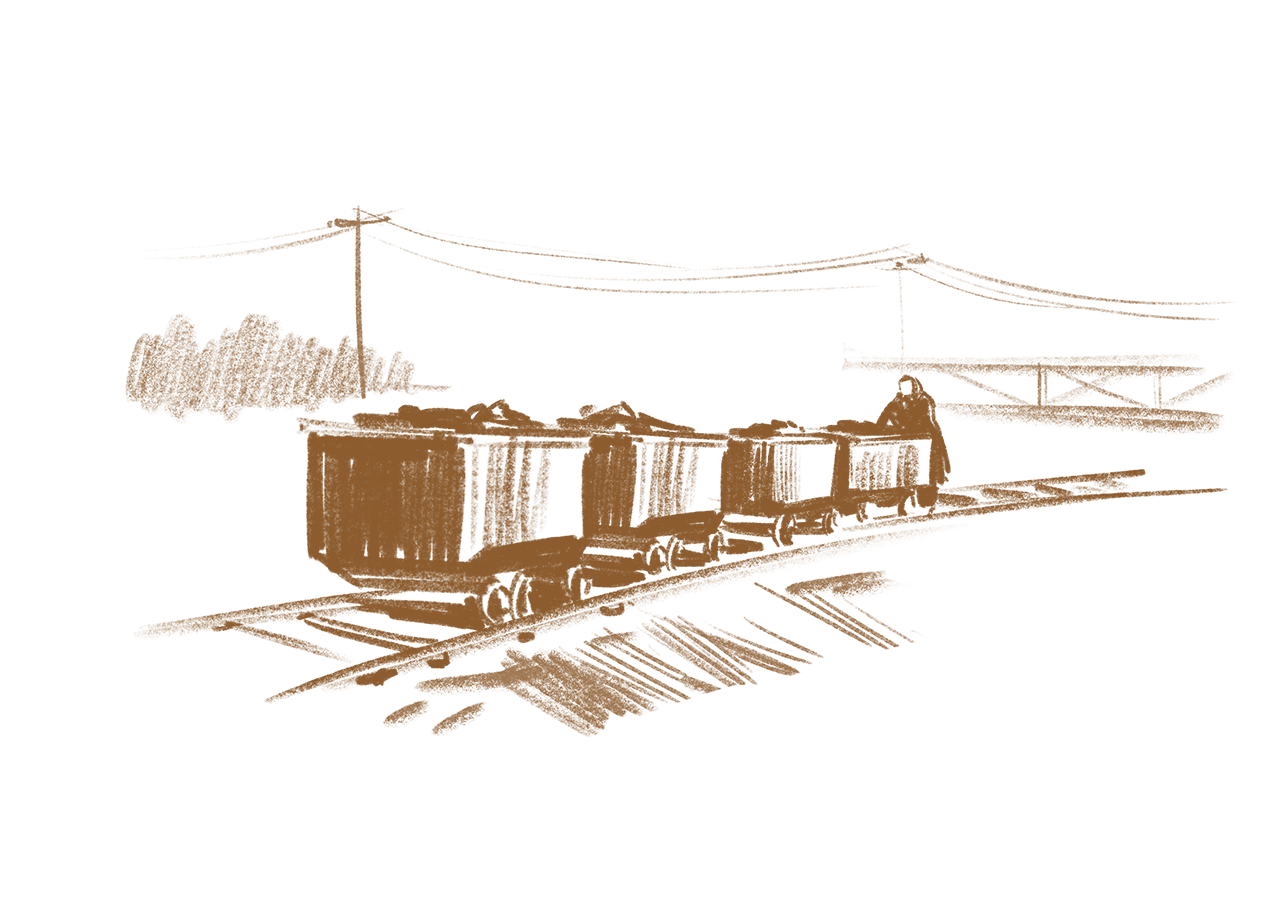

…В 1935 году приехала в Новокузнецк (Сталинск) и поступила работать на Сталинский кирзавод № 8 разнорабочим. В 1937 году перешла на шахту им. Орджоникидзе, где и работала до пенсии в 1961 году. Была навальщиком угля, мотористкой, коногоном во время войны, а потом люкогрузчиком. Шахтёрский труд, конечно, был нелёгким, особенно женщинам. Многих наших мужчин-шахтёров взяли на фронт, а женщины стали работать навальщиками угля, мотористками, взрывниками и на других работах остались. Каждая знала свою основную работу. Но навальщикам на разных работах пришлось таскать и 4-метровый лес для лавы, также и нарезникам, пока не запалят забой, сумками носили аммонит и т. д. Коногоном тоже не пришлось сидеть, сами грузили уголь из люков в вагонетки, где не было люкогрузчиков. Сначала даже не было на шахте лебёдок для подтягивания вагонеток из-под люков. Когда стала работать люкогрузчиком, пришлось на себе катать вагонетки целыми составами, а они состояли из 20 вагонеток, 1000 кг угля входило в одну вагонетку

«Так и работала. Бывало, что у вагонетки колёса не крутятся — тогда и толкаешь их. Когда стали появляться лебёдки, легче стало работать

На участках, где не было ещё ремонтников путей, так часто приходилось самим стрелки переводить — переводные планки выпрямлять, а их надо было разболтать в середине переводной планки, тогда только правильно переведёшь или исправишь стрелку. У меня для этих случаев всегда были ключи. Часто забуривались вагонетки с углём, некоторые машинисты не имели самоставов, я их заказывала в кузнечном цехе, делали для меня. Из инструментов у меня всегда были ломики для разбивки угля, кувалда, выдерга для гвоздей, кайло, лампа шахтёрская, а без топора в шахту не ходили, без него делать нечего люкогрузчикам. Топор — правая рука для меня. На 4-м участке в основном штреке было сплошное крепление. Как только люк сделают, надо было 4 огнива и 4 стойки до половины отрубить. Можно люк сделать — раз огнивы концы рубит, надо было и подхват поставить, чтобы другие концы не упали. Тяжело, ох тяжело было над головой огнивы рубить, но я рубила. Вообще весь 4-й участок основного штрека стоял на моих подхватах

Приходилось и в ходовое отделение ходить чистить и на лестницах поперечины прибивать. Надо было перемычку сделать, пойду и сделаю в любом месте, а эти работы в процент выполнения не шли, но я не могла иначе, если не дают по этой причине лаву налить, а пока люка сделаешь, подхваты поставишь, придя на смену, без кого-либо это делаешь. Подхват поднять одной тяжело, но я их приспособилась поднимать канатикам и и верёвками

Всего не расскажешь, что приходилось делать, на каких местах работать, просто видела, где непорядок, надо его исправить, не ждала, что скажут или кого-то пришлют. Видела и шла сама, потому что было необходимо, нужно для дела, из-за малейшей неисправности может остановиться основная работа, а Родине нужен уголь, вся страна работала, не жалея сил, чтобы победить врага

Её доблестный труд был отмечен множеством наград — звание «Почётный шахтёр»,орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», медаль«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знак «Отличник соцсоревнования Министерства угольной промышленности СССР» и 9 грамот.

«Спецконтингент»

Во время Великой Отечественной войны в шахтах Сибири трудились тысячи людей, которых принято называть «спецконтингентом». В 1941 году это были в основном трудопоселенцы, зэки и политзаключённые, затем представители депортированных народов из европейской части страны — немцы Поволжья, греки, калмыки, жители Прибалтики, евреи и другие. Уже ближе к окончанию войны появились военнопленные и репатрианты. На некоторых шахтах рабочие «спецконтингента» составляли до 40% от всего числа трудящихся.

В начале войны перед горняками Кузбасса и Восточной Сибири была поставлена практически невыполнимая задача по стремительному увеличению добычи угля в кратчайшие сроки. Для выполнения плана угольная промышленность требовала всё больше новых рабочих рук. Особенно в первые годы войны:многие профессиональные шахтёры ушли на фронт, труд горняков был мало механизирован

По оценкам исследователей, в 1941–1945 годах на шахтах Сибири работало порядка 1,2 млн людей, относящихся к «спецконтингенту». Судьба многих сложилась трагически. Очень тяжёлые условия труда и быта, высокая смертность на рабочих местах, скудное питание и голод, болезни, лагерные порядки (содержание, наказания, часто отсутствие даже элементарных условий для жизни) приводили к массовой гибели людей.

В 1942–1943 годах в различных районах Сибири и Дальнего Востока умерло от 30 до 40% «спецконтингента». На некоторых производствах уровень смертности доходил и до 50%.

Поражает, как эти ослабленные, лишённые очень многого люди старались помочь своей стране. Некоторые выделяли из своих крохотных зарплат деньги и перечисляли их в фонд обороны. А часть «спецконтингента» —профессиональные инженеры, учёные, мастера усовершенствовали производство, совершали открытия.Чтобы построить завод в Норильске зимой при температуре минус 40, строители прогревали кладку стены электродами. Придумал технологию заключённый - электромонтёр Василий Ромашкин. В городе начали делать взрывчатку по «сибирскому» рецепту — оксиликвит: мешали угольную пыль, металлический порошок, добавляли таймырский мох и заливали жидким кислородом. Разработал этот способ также заключённый, а в прошлом артиллерийский инженер-химик Юрий Зинюк.

Среди «спецконтингента» были и стахановцы. Николай Лебедев, работая в шахте «Кузнецкая», установил рекорд, увеличив добычу угля в 3,5 раза по сравнению с планом. Павел Григорьев отправлял центнеры угля для фронта, для Победы.В Хабаровском крае в городе Черемхово «спецконтингент» трудился на шахтах № 5,8 и 10/16. Не знавшие до этого такой тяжёлой работы мужчины, женщины, подростки трудились, совершая невероятное. Уголь для фронта продолжал поступать без остановок. Газета «Черемховский рабочий» писала, что шахта № 8 взяла на себя обязательство по добыче 500 тонн угля сверх плана.

После войны многие шахтёры, включая спецпереселенцев, получили медали и звания, а в 1948 году некоторые из них среди первых стали Почётными шахтёрами.

Высока была цена Победы! Времяпоказало, как важна была даннаяработа, — эта энергия угля, котораяпитала нашу оборону и тыл. Трудовойи человеческий подвиг шахтёров«спецконтингента» не долженбыть забыт!