Уголь — это пушки и пулемёты, танки и самолёты

В годы Великой Отечественной войны Красноярский край стал значимым регионом в обеспечении фронта жизненно важными ресурсами, включая уголь, металл и древесину. До начала войны в регионе действовало 28 угольных шахт: 8 шахт Черногорского рудника, 7 шахт Канского рудоуправления и 13 шахт в различных районах, включая Норильск. Однако в 1940 году, когда стало очевидно, что имеющихся запасов угля недостаточно, было принято решение о закупке угля из Кузнецкого бассейна. С началом войны в июне 1941 года поставки прекратились, так как Кузбасс стал нуждаться в собственном топливе для сталелитейных заводов.

К 1942 году производственная деятельность в угольной отрасли начала значительно падать из‑за устаревшего оборудования и нехватки квалифицированных кадров — многие горняки ушли на фронт. Например, в Красноярском крае на протяжении 1941–1943 годов уровень добычи угля снизился на 23%. В эти тяжёлые годы на замену опытным шахтёрам пришли подростки и женщины, что сказалось на производительности труда. Дефицит угля в регионе обострился, и на горизонте появился новый источник — уголь из Черемховского разреза в Иркутской области, который покрывал до 40% потребностей Красноярского края. Уголь нужен был не только красноярцам, но и эвакуированным предприятиям, которые поставляли свою продукцию фронту.

Одновременно с падением добычи угля возникли проблемы и в энергетическом секторе. К середине 1941 года энергетические мощности были не способны удовлетворить возросшие потребности, увеличенные в восемь раз на промышленных предприятиях, тогда как энергетические мощности выросли всего в два раза. В результате даже хлебозаводы и крупные хозяйственные объекты не могли получить необходимую электроэнергию, что приводило к ограничениям и отключениям для частного сектора.

К концу 1941 года началось строительство Красноярской теплоэлектроцентрали (КрасТЭЦ), работа которой была признана критически важной для электроснабжения региона. Строительство было ускорено с привлечением массового гражданского труда и ресурсов из других регионов, и в мае 1943 года ТЭЦ была запущена в эксплуатацию.

Несмотря на сложные условия, Красноярский край продолжал играть важную роль в угледобывающей и энергетической отрасли. Шахтёры и энергетики края обеспечивали работу оборонных предприятий, были построены новые шахты и повышена мощность существующих. И всё же в целом добыча угля в Восточной Сибири оставалась ниже довоенного уровня. В 1949 году был введён в эксплуатацию Бородинский разрез, который стал крупным центром угледобычи в регионе.

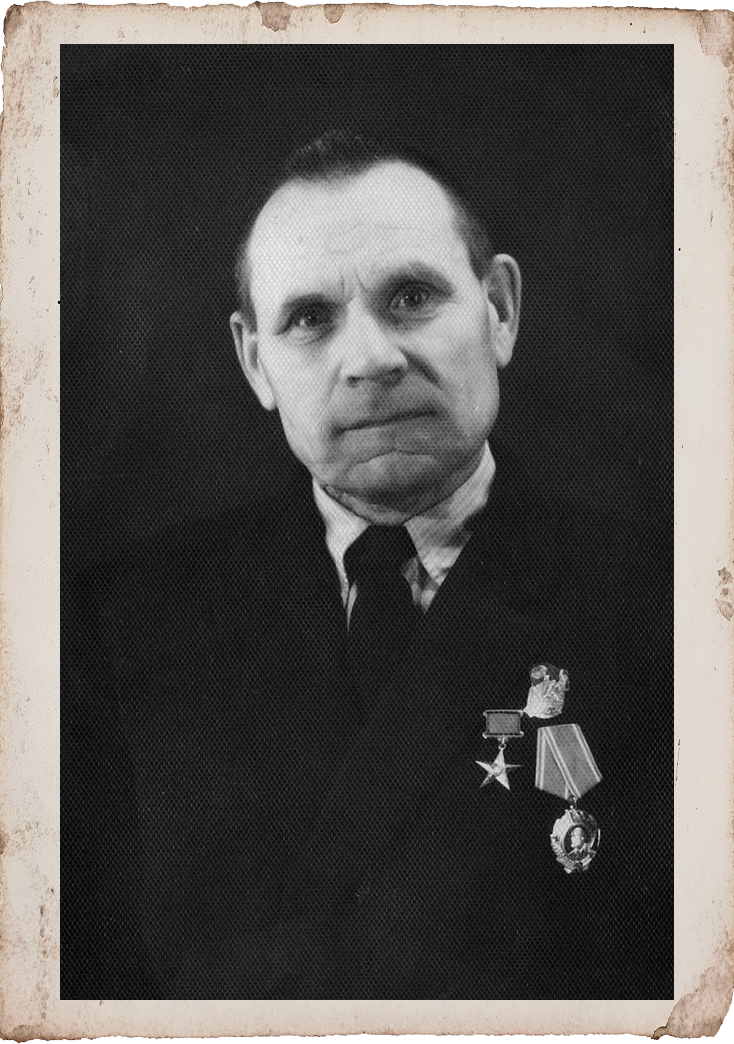

Родился в 1923 году в селе Переясловка Красноярского края в семье кузнеца. После окончания восьмого класса в 1941 году Петра призвали в армию. Сначала он проходил обучение в Красноярске в училище связи, после чего попал на Северо‑Кавказский фронт в составе 89‑й Таманской стрелковой дивизии. Он командовал взводом связистов и активно участвовал в освобождении Керчи и Севастополя, был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

бойко

Пётр Александрович

покой нам только снится!

После ранения Бойко служил на Карельском фронте, а затем в Финляндии и Норвегии, где получил ещё несколько медалей, включая «За победу над Германией». Однако на этом его боевой путь не завершился: потом Пётр Александрович был направлен на Дальний Восток, где бился с японскими милитаристами и был награждён медалью «За победу над Японией». Судьба свела Петра с одноклассницей Олей Кравченко в Уссурийске.

Летом 45-го в Уссурийск день и ночь железнодорожными составами привозили военную технику, солдат, офицеров. Мы понимали: что-то назревает. И вот однажды в нашем расположении появились незнакомые офицеры. Я проходила мимо, когда один из них — высоченный, здоровенный — неожиданно делает мне подножку и тут же поддерживает меня, чтобы не упала. Я опешила, готова была взорваться, а он мне: „Ольга! Ты что, не узнала меня?“ И тут только я увидела, что передо мной Петя Бойко, наш переясловский, мой одноклассник

Ольга Бойко, жена

После свадьбы они жили в нескольких военных городках, пока в 1953 году не вернулись в родные места. В Бородино Пётр работал техником на узле связи. Пётр Александрович обожал рыбалку и однажды на рыбалке встретил машиниста экскаватора Леонида Степановича Лифиренко. Его искромётный рассказ так увлёк Бойко, что он решил увидеть всё своими глазами. В результате — поменял профессию, начав обучение с азов: осваивал профессию помощника машиниста экскаватора. С 1957 года начал работать горняком. Он не побоялся уже в зрелом возрасте сделать крутой поворот в жизни.

С помощью наставников, благодаря своему упорству и трудолюбию, Пётр Александрович быстро стал машинистом экскаватора. В итоге его труд и организаторские способности привели к выдающимся результатам: за две пятилетки его бригада отгрузила 1 миллион 300 тысяч тонн сверхпланового угля!

Трудовая карьера Петра Бойко стремительно развивалась. За свои заслуги в 1971 году он получил знак «Шахтёрская слава» III степени, а 9 апреля 1971 года стал первым на Бородинском угольном разрезе, кто был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот».

вспоминали его коллеги

Попасть на экскаватор к Бойко считалось за честь

Пётр продолжал трудиться, его экипаж ещё дважды становился победителем социалистического соревнования по мастерству, а сам Бойко в 1975 году получил знак «Шахтёрская слава» II степени. В 1977 году его имя занесли в краевую Книгу Трудовой славы и вручили знак I степени. В начале 1979 года вышел на пенсию, но через четыре года вернулся, вновь проработав более четырёх лет.

В 1985 году Пётр Александрович Бойко стал почётным гражданином города Бородино. Он стоял на одной ступени с великими, не будучи на высоких должностях. Его имя навсегда вписано в историю Бородино и горняцкого дела.

Шахтёрские специальности

В военные годы эти и другие работы очень часто выполняли женщины, подростки, пенсионеры

Ветрогон

Лампонос

Коногон

Откатчик

Забойщик

Плитовая

Табакотрус

Дверовой

Осланцовщик

Виктор Давыдов,

«Там целый город под землёй»

Били печку. На языке шахтёров в данном случае слово «бить» означает «проходить». Почему так говорят? Может, оттого что при проходке за каждый метр приходится биться, как в сражении… Итог такой работы нескольких рабочих дней — «пробитая» под крутым углом печь — выработка протяжённостью двадцать‑тридцать метров

Женщины-откатчики

Женщины-откатчики толкали вагонетку с рудой по рельсам. В шахте холодно и сыро, одежда была грязной, промокшей. Потом спешили домой, чтобы её сменить, если не оставались ночевать в шахте. Зимой влажная спецовка замерзала на улице, приходилось у печки ждать, пока лёд растает, и можно будет снять куртку.

Ламповыми

работали женщины и подростки. Они отвечали за зарядку шахтёрских ламп. Выдавали их шахтёрам, меняли выгоревшие на свежие. Развешивали лампы по штреку, чтобы освещать путь тем, кто возил тачки с углём.

Ветрогон

Несложная по действиям, но очень утомительная профессия. Человек (чаще всего новичок в горняцком деле) качал свежий воздух в забой с помощью самодельных „мехов” – вентилятора. Усталость от беспрерывной работы приходила мгновенно.

Табакотрус

Чтобы шахтёр мог избежать соблазна закурить и случайно вызвать воспламенение метана, рабочих при входе на шахту досматривали табакотрусы. Они отбирали сигареты, табак, спички. Эта профессия сохранялась до конца 50-х гг.

Навальщиками

во время войны работали девушки- подростки. Лопатой кидали руду в вагонетки, и так по 15-20 тонн в смену. Большие куски руды разбивали киркой и кувалдой.

19 января 2025 года Валентина Васильевна Баева отметила своё 101‑летие. Она — представительница поколения, которое прошло через жестокие испытания военного времени, честно прослужив своей стране.

баева

Валентина Васильевна

сильная женщина

Уроженка Ачинска, Валентина Васильевна в годы Великой Отечественной войны стала очевидцем человеческих страданий и потерь. В её памяти навсегда остался плач женщин на вокзале, прощающихся с мужьями и братьями, которые уезжали на фронт.

Как и многие её сверстницы‑подростки, Валентина была призвана на трудовой фронт. Вместе с другими юными девушками в лютый мороз она принимала участие в строительстве оборонного завода, эвакуированного из Подмосковья.

Мы сначала собрали этот завод, а потом стали на нём выпускать автоклавы — цистерны технического спирта, которые шли на нужды оборонной промышленности. Пять тысяч человек работали на этом предприятии, и когда мы стали выдавать свою первую продукцию, к нам в коллектив пришла приветственная телеграмма от председателя Государственного Комитета Обороны, Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Он лично благодарил нас за успешное выполнение особо важного оборонного задания. Мы как стояли всем заводом, прослушали телеграмму, поздравили друг друга, так тут же все и повалились спать — настолько все устали и вымотались, пока шла стройка, а тут же параллельно и наладка оборудования для выпуска столь нужного для военной промышленности стратегического сырья

В 1950‑х годах Валентина Васильевна начала новую главу своей жизни — переехала на Назаровский угольный разрез, где работала нормировщицей. В условиях нехватки даже простейшего оборудования она вместе с товарищами строила необходимые объекты — пожарное депо и водопровод.

Техники не было никакой, весь транспорт и тягловая сила — лошади. У нас был конный двор на 135 лошадей, на них и держалась вся стройка. Даже директор Александр Михайлович Гуськов ездил в кошеве [санях], запряжённой конём. Все материалы перевозились на телегах. Мы своими руками строили и первые промышленные объекты разреза — пожарное депо и водопровод, а также первые жилые дома и детский сад

Валентина Васильевна проработала почти 30 лет на Назаровском угольном разрезе. На пенсии она не теряет связи с коллегами, которые проявляют заботу о ветеране труда. Ей особенно дороги воспоминания о совместной работе и дружбе с директором предприятия Александром Михайловичем Гуськовым. Несмотря на все жизненные перипетии и тяжёлый труд, Валентина Васильевна сохранила оптимизм, любит пошутить и посмеяться, старается проходить в день не менее 1000 шагов и хлопочет на кухне.

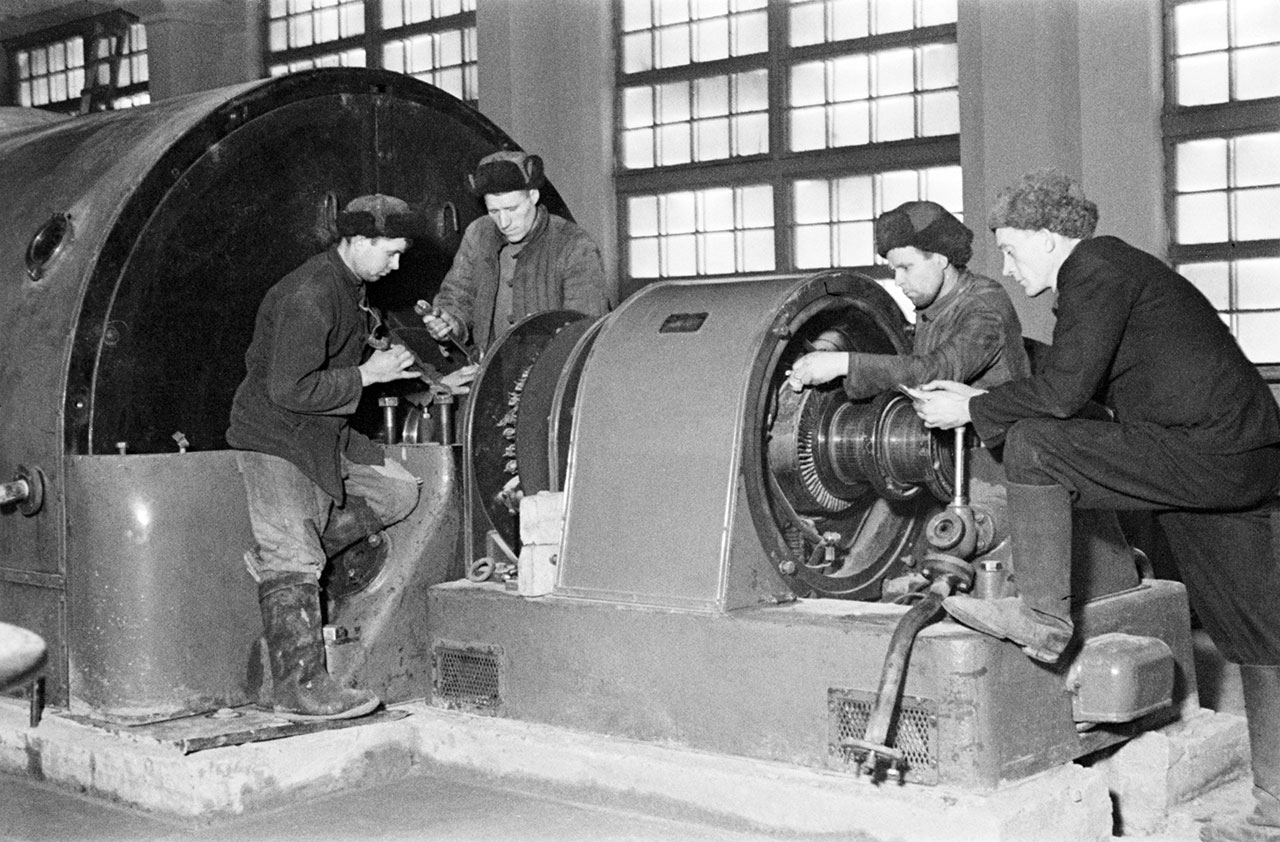

Красноярская ТЭЦ-1

Одна из старейших тепловых электростанций Сибири была построена в годы Великой Отечественной войны. Работы начались в 1936‑м. Однако с 1941 года потребовалось ускорение темпов возведения объектов станции, чтобы обеспечить энергией эвакуированные заводы, работавшие на фронт. Первый турбогенератор был запущен 16 мая 1943 года.

Строительные работы осуществлялись в исключительно тяжёлых условиях. Люди часто работали в открытых помещениях без стен. Большинство рабочих не имели специальной подготовки и трудились под руководством более опытных инженеров и мастеров из Сталинграда, Грозного, Харькова и Донецка. В стройке участвовали и местные жители Красноярска, которые работали по выходным.

Оборудование для строительства поступало с эвакуированных заводов из Брянска, Запорожья и других областей Советского Союза. Однако, несмотря на наличие материалов, очень не хватало механизмов для монтажа — приходилось строить вручную, используя лебёдки и самодельные приспособления. Так буквально руками устанавливали 200‑тонную турбину и копали котлован для фундамента.

Жили в бараках, где часто не было элементарных бытовых условий, а питались крайне скудно. В таких условиях люди работали без выходных и на пределе сил, стараясь успеть в срок сдать станцию. Проект стал «ударной стройкой» Красноярска: за ходом работ следил Государственный комитет обороны СССР.

Большую часть рабочего контингента составили женщины — до 60% персонала. Они работали кочегарами, водосмотрами и зольщиками. По итогам войны 296 работников получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

На момент завершения строительства и запуска ТЭЦ‑1 в 1943 году численность персонала достигла 890 человек, а молодёжь до 24 лет составила более 60% работников в 1943 году, увеличившись до 90% в 1944‑м.

В наше время Красноярская ТЭЦ‑1 — важнейший элемент инфраструктуры города, с установленной мощностью 1 677 Гкал/ч и 485,9 МВт. С 2018 года ТЭЦ‑1 проходит экологическую модернизацию, снижающую выбросы на 44% благодаря установке современных систем очистки. ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более чем 400 тысяч жителей Красноярска, а также крупные промышленные объекты, сохраняя память о героическом труде, вложенном в её строительство.

Кин Наталья Александровна

Дочь Александры Васильевны и Александра Петровича,

сотрудница Красноярской

ТЭЦ-1 в наше время

Егорова Александра Васильевна

Дочь Анны Ивановны Кремлёвской

Егоров Александр Петрович

Ветеран-фронтовик, старший сержант — награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией»

Кремлёвская Анна Ивановна

Первый строитель Красноярской ТЭЦ-1 во время Великой Отечественной войны, бабушка

Трудовая династия

Наталья Александровна Кин рассказывает о своей семье —

рабочей династии

Красноярской ТЭЦ‑1:

В Красноярск мы приехали из Тамбовской области. Годы тогда были голодные,

неурожай был, все уезжали оттуда. И мы тоже уехали в Сибирь. Бабушка

устроилась работать

на ТЭЦ-1 маляром-штукатуром. (Тогда бабушке было

около 40 лет.)

Жили мы в бараках — такое поселение для семей рабочих

теплоэлектроцентрали.

Помню, там и школа была... Помню, как родители на работу ездили на «матане». Это была такая

платформа вместо трамвая, которые тогда до ТЭЦ не ходили. «Матаней» она называлась, потому что

трамваев не было, и платформа ездила по разным пунктам назначения. Работники ТЭЦ на неё

садились и по рельсам ехали на производство. Тогда было ощущение, что ТЭЦ строят всем миром, что

это самое важное, что было в тот момент. Мы все жили вокруг этого события. Там же

были и

ссыльные, и вольнонаёмные, и заключённые. Все строили на себе,

без техники, лебёдок, всё

своими силами. Да, было сложно и голодно — бегали на Кузнецовское плато, все вместе картошку

сажали. А родители при этом сутками не уходили с работы. И речь не только о бабушке на ТЭЦ. Мама

в то время работала на Красмаше. В то время он был ещё Ворошиловским

заводом, его к нам

эвакуировали в военные годы. Тогда там изготавливали

снаряды. Мама там работала сутками, и

мы её практически не видели. (Мама была очень юной, ей ещё не было и 20 лет.)

После войны уже не так сложно было, сутками уже не работали. С войны

пришёл отец, он служил в танковой дивизии. Они с мамой пошли работать

на ТЭЦ. Мама тогда

была в цехе тепловой автоматики. Когда отец вернулся, вообще ничего не рассказывал об этом

страшном времени, я только потом

в Интернете нашла описание его подвигов. Оказалось, что ему

дали орден Красной Звезды за отвагу. Он вёз снаряды в наступление и наткнулся на засаду

немцев.

Сумел уйти и не просто сохранил оружие, но и привёз снаряды вовремя.

После войны он тоже

пришёл на ТЭЦ, в механическом цехе токарем работал.

У него золотые руки были, дома тоже всё

его силами сделано было. Фотография у нас есть: он с мамой, а она в пальто, которое отец своими

руками перешил

из своей боевой шинели.

Всё как-то было само собой — вместе в сад, в

лагерь, в школу. А потом я выросла и тоже пошла работать на ТЭЦ. Сначала была в химцехе, потом

доучилась. И вот уже 36 лет я теплоэнергетик. Вся семья как работала на ТЭЦ, так и продолжает

работать. Невестка моя работает в СГК, в конструкторском

бюро, там же сейчас и племянник, он

заместитель начальника турбинного цеха.

Вот такая история энергетики длиною в жизнь

Наш герой родился 3 апреля 1912 года в селе Александровка Ирбейского района Красноярского края. В юности работал старателем: сначала отправился на Дальний Восток на рыбный промысел, а затем вернулся в Сибирь, где устроился на золотой прииск в Саянском районе. Сложные условия труда не испугали его, и он стал стахановцем прииска — за выдающиеся достижения в работе Гавриил получил награду в виде пальто и хромовых сапог. В 1938 году у него и его жены Кати, с которой он познакомился на прииске, родились сын и дочь.

чужов

Гавриил Александрович

созидатель

С началом Второй мировой войны жизнь Чужова изменилась. За три дня до Нового 1942 года он был призван в армию. После трёх месяцев обучения в школе связистов был отправлен на фронт, где служил в артиллерийском полку 2‑го Украинского фронта. Вместе с братом Владимиром они участвовали в сражениях, однако Владимир пропал без вести при форсировании реки Дон.

Гавриил Чужов был связистом и «человеком при лошадях»: занимался перевозкой товарищей. Во время одной из поездок с командиром он оказался под огнём немецких танков и получил серьёзные ранения: пуля пробила предплечье, а осколок повредил плечо. После лечения в госпитале он снова вернулся на передовую, где закончил войну, встретив День Победы в Чехословакии. За свою доблесть в боях он был награждён медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

После войны Гавриил вернулся домой, его ждала семья. Однако ранения сказались на здоровье, и через короткое время он покинул Караганский прииск, который закрылся в 1950 году, и переехал в посёлок Бородино. Здесь он устроился в строительно‑монтажное управление «Красноярскшахттрест», где сначала работал подносчиком кирпичей, а затем стал бригадиром каменщиков. Его бригада участвовала в строительстве многочисленных зданий: жилых домов, промышленных предприятий, Дворца культуры и других объектов инфраструктуры.

26 апреля 1957 года за достижения в строительстве Гавриилу Александровичу Чужову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, его наградили орденом Ленина и медалью «Серп и Молот». Чужов стал первым Героем Труда на Бородинской земле. В последние годы своей жизни он продолжал жить скромно, ни разу не воспользовавшись преимуществами своих наград. Сказались старые раны, надорванное в командировках и на тяжёлой работе здоровье — в 1989 году Г. А. Чужов ушёл из жизни, и в том же году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Бородино».

Мы не часто вспоминаем о строителях, но каждый день пользуемся плодами их труда — зданиями, дорогами, полезной инфраструктурой. Гавриил Андреевич с честью защищал Родину в Великой Отечественной войне и затем посвятил трудовую жизнь одной из самых важных и созидательных профессий!

Имя «Виктор» в переводе с латинского значит «победитель». Именно таким человеком был Виктор Фёдорович Кузеро.

кузеро

Виктор Фёдорович

Он защищал сердце Родины — Москву!

Он родился и вырос в селе Ивановка Рыбинского района Красноярского края. В 19 лет был призван в армию и воевал в составе легендарной 78‑й стрелковой Добровольческой бригады красноярцев‑сибиряков на Калининском фронте. В начале войны, когда страна нуждалась в бойцах, у военкоматов выстраивались длинные очереди добровольцев. Из многих желающих сформировали Сталинские добровольческие бригады, отобрав 6000 лучших из 28 тысяч желающих.

78‑я стрелковая бригада вошла в состав Сибирского добровольческого корпуса, который готовился встретить наиболее хорошо подготовленные немецкие дивизии, включая «Великую Германию», «Мёртвую голову» и отдельный полк СС.

Бригада получила неофициальное наименование «Армия прорыва» благодаря своему героическому сопротивлению противнику. В своём дневнике комсорг первого батальона Василий Непомнящий отмечал: «Мы были гражданские и прямо на ходу учились воевать. Первое время я думал, что домой не вернусь — не раз смерть глядела в глаза. Но мы выстояли и пошли вперёд».

Из 5975 бойцов, отправившихся на фронт, в живых осталось лишь 300. На сегодняшний день известны имена всего 1000 солдат, и подлинные списки формирования до сих пор не найдены. Виктор Кузеро оказался среди выживших. За участие в тяжёлых боях под Москвой он был награждён медалью «За оборону Москвы».

Маршал Г. К. Жуков в своих воспоминаниях подчёркивал, что «величие подвига под Москвой заключалось в том, что мы превосходили немцев не силой, а духом». Виктору Кузеро довелось внести вклад в это историческое сражение.

В феврале 1944 года, освобождая город Ворошиловград, он был ранен осколком мины в кисть правой руки. Это ранение оказалось настолько серьёзным, что привело к его демобилизации. За проявленное мужество на фронте Виктор Фёдорович был удостоен ордена Отечественной войны I степени и медали «За боевые заслуги».

Дедушка никогда не рассказывал о войне, не любил вспоминать, — говорит внучка Виктора Фёдоровича Елена Анатольевна Кузьмина. — В День Победы он надевал военную форму с наградами и отправлялся на городскую площадь. Он был добрый, ласковый, всегда интересовался жизнью своих детей, внуков. О войне мы расспрашивали бабушку и то, предварительно её настроив, так как она всегда плакала, вспоминая войну

Виктор Фёдорович Кузеро стал родоначальником династии угольщиков. Его дочь Ирина Викторовна Домоводова работает в медицинском учреждении МСЧ «Угольщик», а внук также трудится на угольном разрезе.

После войны пара переехала в Сибирь, где жили родные Виктора. Он устроился работать на Ирша‑Бородинский разрез, на участок взрывных работ. По его настоянию в Бородино переехала и сестра жены с семьёй.

После войны Виктор Фёдорович женился на белорусской девушке. Ева Яковлевна также прошла через фронтовые испытания: была связной в отряде Богушевской партизанской бригады, награждена медалями и орденом Отечественной войны II степени.

Женщины-шахтёры

Во время Великой Отечественной войны женщины Сибири взяли на себя огромную ответственность за поддержание работы угольных шахт, заменив ушедших на фронт мужчин. Норма выработок на шахтах оставалась той же, что и до войны, — рассчитанной на мужскую силу. И более того, военное время требовало постоянного увеличения этой нормы! Женщины не сдавались, а часто личным примером доказывали, что победить их на трудовом фронте невозможно.

Ольга Александровна Краснова

Встретили нас на станции, поселили в землянке, недалеко от шахты. Кровати были деревянные, спали по два человека. Утром повели на шахту, выдали спецодежду и распределили по участкам, дали большую лопату и сказали кидать уголь. Никто не учил технике безопасности, работали по 10 и более часов, без выходных. В столовую не успевали, а брать с собой было нечего. Одна надежда была на хлебные карточки, хотя и хлеба было не вволю, всё время хотелось есть. Это чувство голода осталось на всю жизнь. Все были очень худые, тогда и возникла поговорка: „Не было бы шкуры, кости бы рассыпались“. Но никто не жаловался — все были из деревни и лучшего не видели. Работали за троих, хорошо и честно, воровства и вредительства не было. Мужчины говорили: „Когда женщины в шахте — порядок и план обеспечены“

Вручную грузили уголь, ставили подпорки в забоях, носили лес целыми брёвнами. Смена длилась по 12 часов минимум. В рабочих неделях не было выходных. А каково было «играть» отбойным молотком весь рабочий день? Уставали безмерно, валились с ног, замерзали в холодных и влажных шахтах.

По статистике, каждый миллион тонн угля во время войны был оплачен 22 шахтёрскими жизнями. Среди этих жизней — и женские. Многие получали травмы, так как было мало опыта и сноровки в этой тяжелейшей работе. В зависимости от региона, доля женского труда на шахтах Сибири колебалась от 50 до 25%. Обычно это были молодые девушки 25–35 лет. Но, конечно, работали и женщины старшего возраста, и подростки.

Мария Чукрякова:

Было нам по 15–16 лет, считай дети, уставали смертельно. Только в апреле 1945 года стали отдыхать четыре выходных в месяц. Чтобы как-то принарядиться, продавали свою пайку хлеба, а на вырученные деньги покупали на базаре белые мешочки из-под пороха, кроили из них воротнички на гимнастёрки, носовые платочки

И всё же жизнь брала своё: женщины оставались матерями, сёстрами, возлюбленными. Старались заботиться о семье, детях, навещали раненых в госпиталях, занимались организацией общественной жизни — сбором одежды и посылок на фронт, помощью детям‑сиротам, поддерживали подруг и коллег. Иногда находились силы на отдых и даже танцы.

По приблизительным данным, в годы войны в СССР было трудоустроено на подземных работах на рудниках разной специализации от 200 до 250 тысяч женщин. В Кузбассе, например, с июля по декабрь 1941 года число работавших женщин на шахтах увеличилось с 11,6 до 15,9 тысячи, из них 2 619 трудились непосредственно в забоях. К концу 1942 года на шахты пришло свыше 14 тысяч женщин.

Невозможно переоценить вклад женщин горнячек в общую Великую Победу! Они прошли длинный изнурительный путь к мирной жизни. Можно только склонить голову в благодарность за их труд и терпение.