Качаем уголёк, как раньше не качали!

Угольная промышленность Забайкалья играла большую роль в обеспечении топливом фронта и тыла, особенно после утраты связей с Донецким и Подмосковным угольными бассейнами. Блокада западных регионов отрезала около 60% угольной промышленности страны, что сделало шахты Восточной Сибири, включая Черновские копи, жизненно важным ресурсом. Шахты Забайкалья, такие как имени Ленина, «Торм», «Новый Торм» и «Кадала», с успехом справлялись с возросшими нагрузками, добывая уголь как никогда ранее.

Объёмы добычи угля в Забайкалье увеличились с 1,5 млн тонн в среднем на год до пиковых значений более 2 млн тонн в 1944 году. Шахта имени Ленина вышла вперёд, выполняя годовой план на 105,9% в 1943 году, а в 1944 году её коллектив стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, за что шахту наградили переходящим Красным знаменем ВЦСПС и денежной премией в 70 тыс. рублей. На других шахтах также не отставали: шахта «Тигня» заняла третье место во Всесоюзном соревновании, что свидетельствовало о высокой производительности труда забайкальских шахтёров.

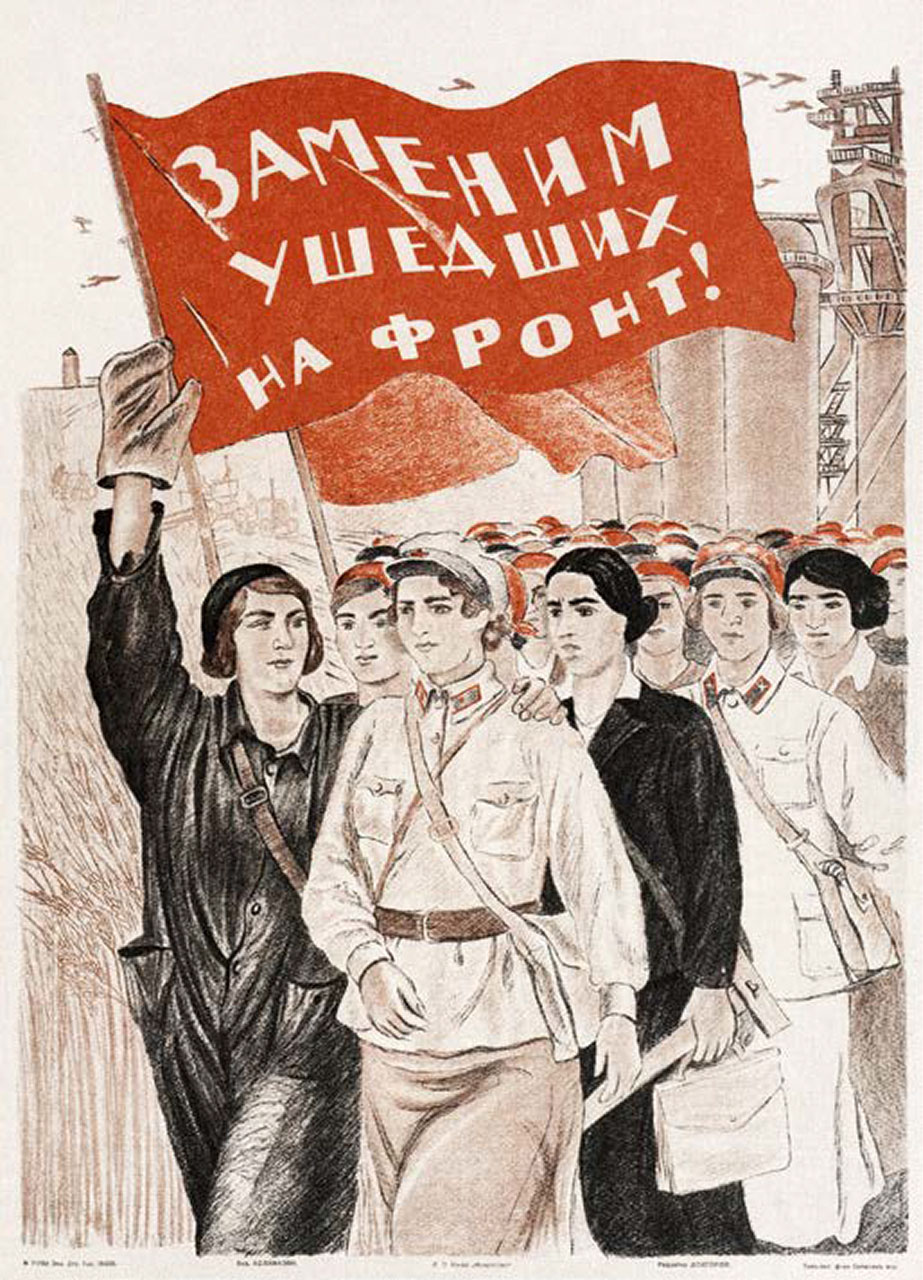

Однако трудности, с которыми сталкивались шахтёры, были значительными. Нехватка кадров, вызванная мобилизацией на фронт, составила около 17,7% в промышленности и 41,9% в сельском хозяйстве. Региону, в отличие от других областей Сибири, которые получали рабочий ресурс за счёт сотрудников эвакуированных предприятий, приходилось опираться только на местные кадры. Для восполнения этого пробела в шахты были призваны женщины и подростки: например, на Черновских копях число женщин, занятых на производстве, возросло до 33%. Условия труда оставались тяжёлыми: длительные смены, отсутствие специальной одежды, тепла, оборудования, полуголодный паёк.

Динамика добычи угля в Забайкалье показала выдающиеся результаты: в 1945 году было добыто в 2,5 раза больше по сравнению с 1943 годом. Основными потребителями стали железные дороги, электростанции и предприятия чёрной металлургии. Кроме того, шахты обзавелись подсобными хозяйствами, чтобы обеспечить шахтёров продуктами питания.

Угольная промышленность Забайкалья не только выстояла, но и значительно увеличила свою производительность, обеспечивая страну необходимым углём и демонстрируя исключительную стойкость и патриотизм своих шахтёров.

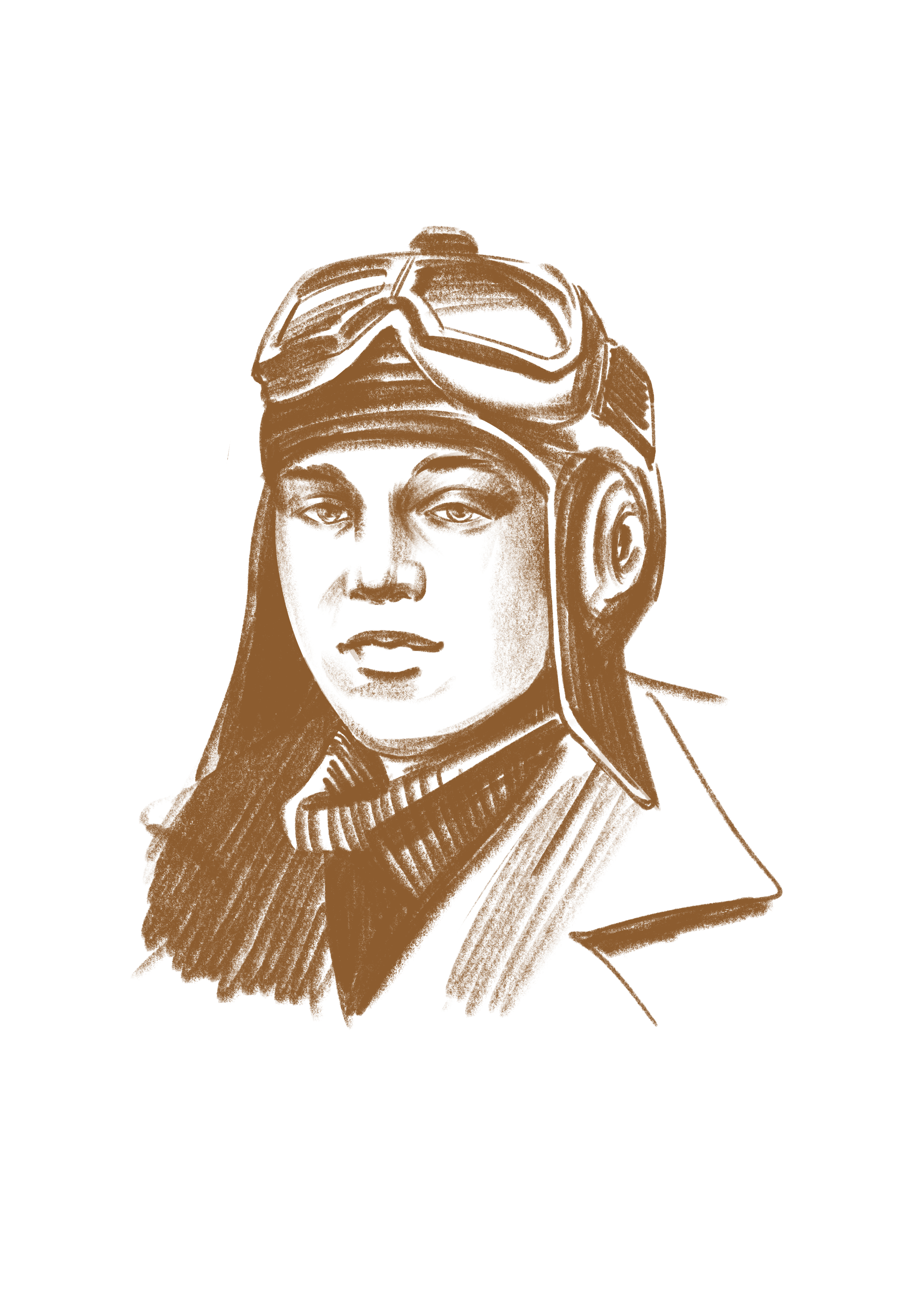

Будущий лётчик и герой войны родился в крестьянской семье в селе Зоргол, расположенном в Приаргунском районе, что примерно в 640 км от Читы по современной дороге. После завершения школы он продолжил обучение в фабрично‑заводском училище в Чите, а в 1937 году начал работать слесарем‑автоматчиком в паровозном депо станции Чита‑I.

губин

Назар Петрович

сибирский гастелло

Спустя год перешёл на работу в Черновских копях: стал запальщиком‑взрывником на шахте им. Ленина. Тогда благодаря примеру Алексея Стаханова шахтёрская профессия стала очень популярной у молодёжи. Мы не знаем, как бы сложилась горняцкая судьба Назара, но в 1939 году он был призван в Красную армию. Перед началом войны служил мастером по вооружению в бомбардировочном полку, расположенном в Могилёве.

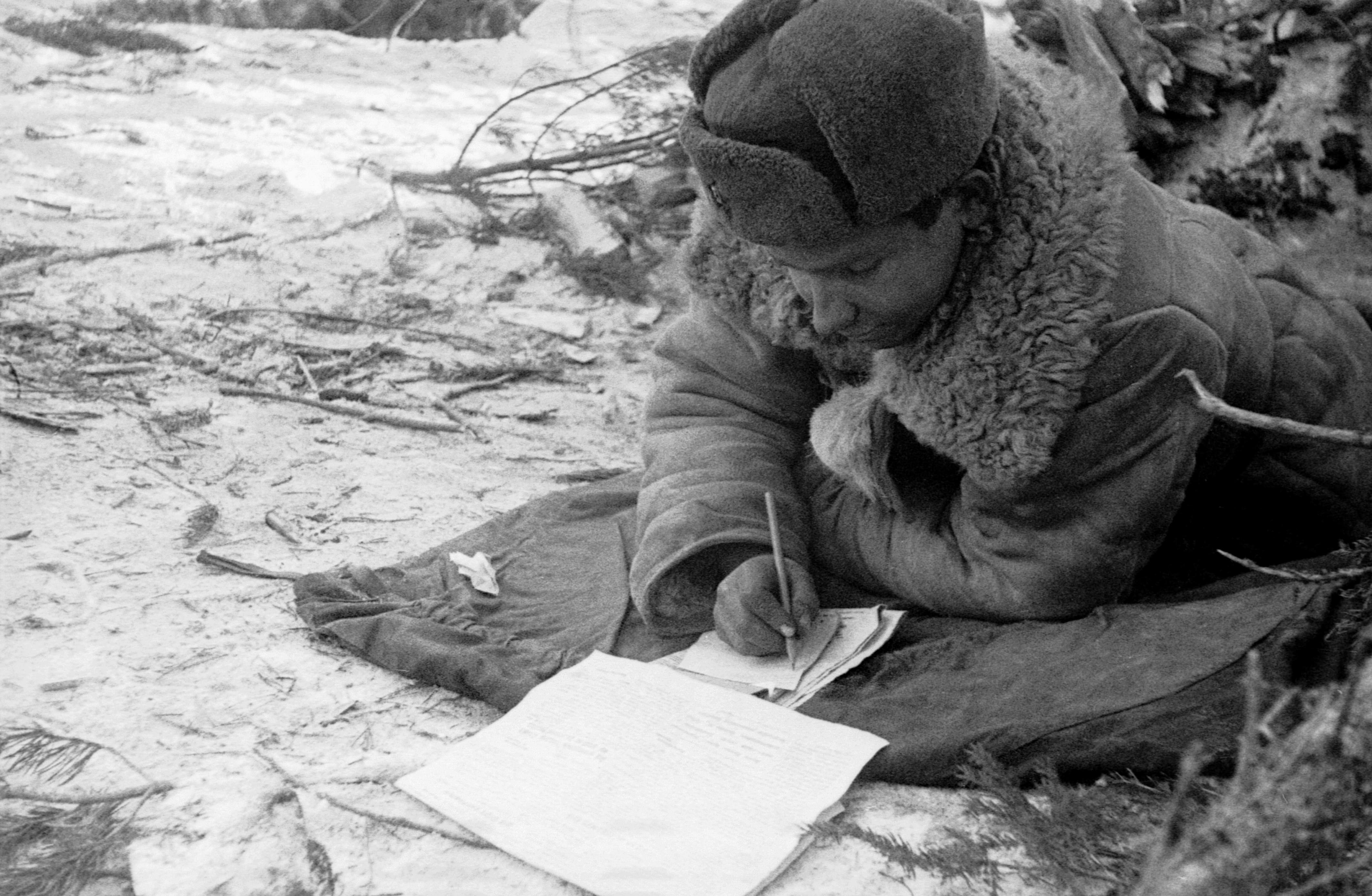

Из письма Назара Губина брату

Не хочу ходить по земле — хочу летать и этого достигну, как бы трудно ни было

С октября 1941 года Назар Губин — участник боевых действий на фронте. Вначале он оставался оружейным мастером, но вскоре его настойчивое желание стать лётчиком позволило ему пройти специальную подготовку. И вот наконец он допущен к боевым вылетам в роли стрелка‑радиста на пикирующем бомбардировщике Пе‑2. Командиром его экипажа был младший лейтенант Иван Черных, а штурманом — лейтенант Семён Косинов.

16 декабря 1941 года они выполняли очередную боевую задачу — бомбили немецкие войска в районе города Чудово Новгородской области. Самолёт лейтенанта Черныха получил сильные повреждения. Экипаж принял решение пойти на таран, направив самолёт в колонну вражеских автомобилей. На тот момент всем лётчикам не было и 25 лет, а Назару — всего 23 года!

Пытаясь отпугнуть советские самолёты, фашисты не жалели снарядов. Небо рябило от разрывов. Солдатов вдруг увидел, что машина его ведомого начала падать. Но уже в следующее мгновение падение прекратилось. Лётчик справился с управлением, но по крыльям бомбардировщика полз огонь. Иван Черных начал резко кренить самолёт. Сбить пламя не удалось. Оно упрямо подбиралось к моторам. Черных перестал бросать машину из стороны в сторону. Горящий бомбардировщик развернулся и, опередив ведущего, пошёл над дорогой, где вытянулась колонна немецких войск. Экипаж не собирался оставлять бомбардировщик. Можно было воспользоваться парашютами и выброситься из объятой огнём машины. Но никто из членов экипажа и не подумал об этом. Решение у экипажа созрело мгновенно: погибнуть, но не отступить.

А горящий самолёт выходил на боевой курс. Чувствовалось, что лётчик с трудом управляет уже непослушной машиной. От фюзеляжа отделилась одна бомба, вторая, третья... Штурман Косинов также, как и командир экипажа, несмотря на пожар, оставался на своём месте, бомбил. По струям трассирующих пуль было видно, что стрелок Губин поливает врагов свинцом. Выйдя из атаки, объятый пламенем бомбардировщик снова развернулся на дорогу, где в панике метались враги. Зачем он снова заходит на цель? Бомб-то всё равно нет. Прицелившись в колонну автомобилей, горящий самолёт резко терял высоту. Так, строго выдерживая направление, он пикировал до тех пор, пока не врезался в самый центр автоколонны. Над дорогой взметнулось пламя взрыва

Из книги «Твои герои, Ленинград». 1965

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года Иван Черных, Семён Косинов и Назар Губин были удостоены звания Героя Советского Союза.

В честь Назара Петровича Губина названы улицы в Санкт‑Петербурге и Чите. До конца 1970‑х годов на Балтике и в северных морях ходил лесовоз «Назар Губин». Также в Чите его имя носит школа № 51, в родном селе ему поставлен памятник. Шахтёр Назар Губин был зачислен в бригаду Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Ардина. Денежное содержание за выполнение и перевыполнение нормы выработки угля Н. П. Губина перечислялось на финансовый счёт Читинского детского дома. Ему было присвоено звание «Почётного шахтёра».

В годы Великой Отечественной войны из Черемхово, города угольщиков, на фронт ушло более 25 тысяч мужчин. С 1941 года на шахты и другие производственные предприятия начали активно привлекаться женщины.

Рузга Ева Петровна и Татаринцева Елизавета Ильинична

За первые восемь месяцев войны на шахты Черемхово пришли 2075 женщин. До войны здесь числилась всего одна женщина‑подрывник, тогда как к осени 1941 года женщины уже работали на всех уровнях, включая самые трудные участки — забои. Инициатором этого движения явились комсомолки шахты им. С. М. Кирова.

Все вы знаете, какие напряжённые дни переживает наша любимая Родина.

Подлый враг напал на нашу страну. Кровавый Гитлер без объявления войны бросил свои полчища на

наши границы. …Каждый шахтёр в любую минуту готов сменить машину, кайлу, лопату на винтовку,

встать в ряды бойцов доблестной Красной Армии. И вот тогда мы, девушки, должны будем встать на

место наших отцов и братьев, чтобы без перерыва шёл уголь в топки паровозов. Мы, комсомолки,

служащие шахты имени Кирова, призываем всех девушек Черембасса: овладейте горными

специальностями, дорогие подруги! …Будьте передовыми бойцами Великой Отечественной войны,

которую ведёт наш народ!.. Идите в шахты, к станкам!

Комсомолки Кищенко, Журомская, Щукина,

Кондратьева, Павличенко, Шилова и другие.

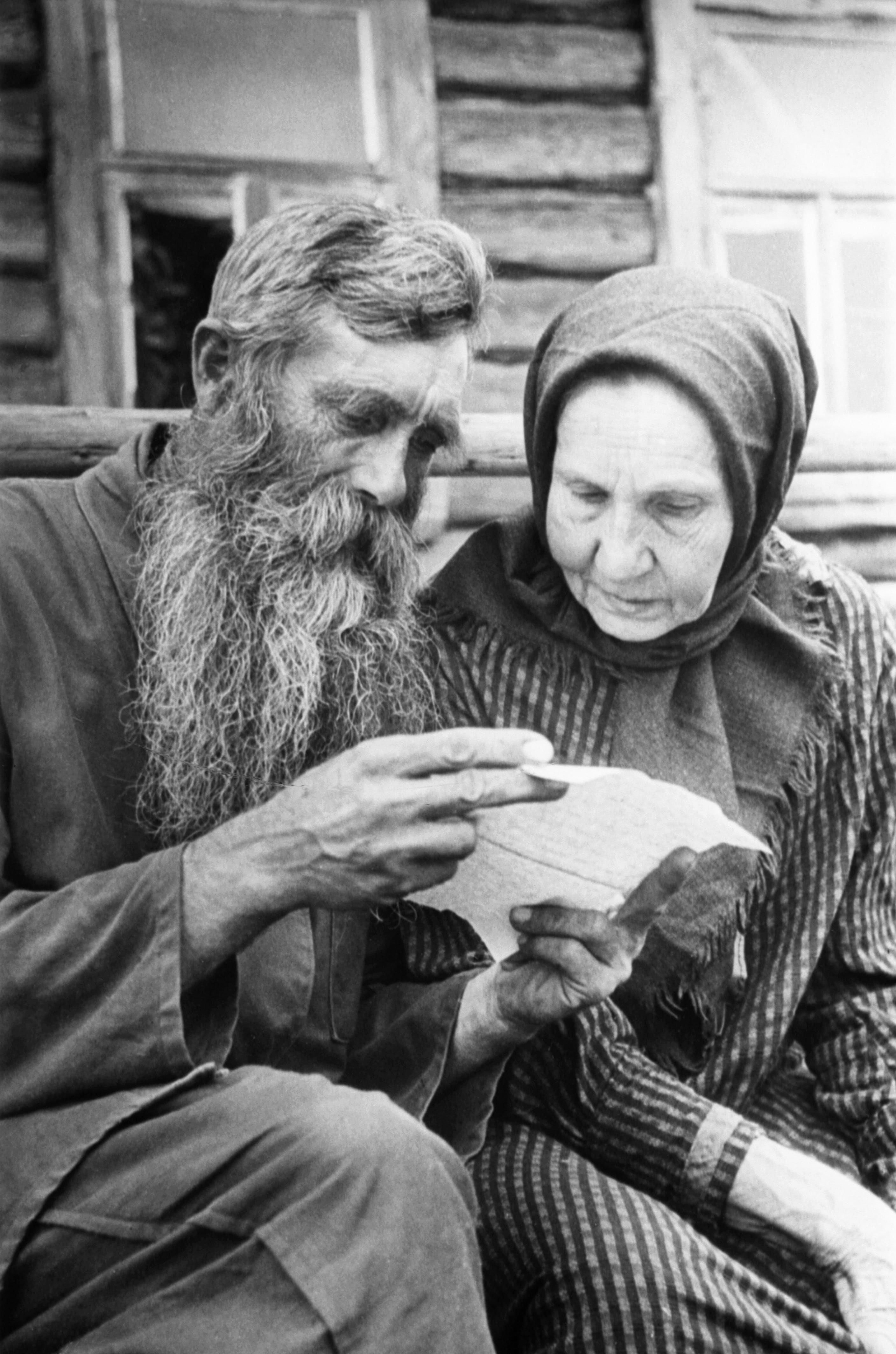

Елизавета Татаринцева и Ева Рузга стали первыми девушками в Черембассе, кто спустился в забой. Их успехи в шахтах были действительно впечатляющими. За первую смену Татаринцева и Рузга добыли 21 тонну угля при норме в 12 тонн! В октябре в той же газете вышла заметка молодых стахановок:

Долго мы советовались: справимся ли? Не оскандалиться бы на всю шахту. Однако, несмотря на сомнения, всё же решили пойти работать. Шахтоуправление пошло навстречу, дало нам забой. И что ж оказалось: в первый же день мы сработали не только не хуже, но даже лучше многих мужчин. Вместо нормы двенадцать тонн угля на пару, дали двадцать одну тонну. Успех первого дня вселил уверенность и обрадовал. С песнями мы пошли домой. На второй день также перевыполнили нормы, а там появился и навык. Уже прошло около двух месяцев, как мы работаем забойщиками, и теперь убедились, что эта профессия доступна любой женщине. Полторы нормы для нас стали обыденным явлением

Женщины не только осваивали горняцкие специальности, но также научились управлять тяжёлой техникой: паровозами, экскаваторами и другими транспортными средствами.

«Но ваш фронт — угольная лава в шахте, а оружие — отбойный молоток. Вы люди почётной и трудной профессии. И запомните: не дадите угля, нечем будет топить топки паровозов, чтобы везти составы на фронт, не будет электричества, чтобы плавить сталь для танковой брони, перестанут работать станки, изготовляющие снаряды». Из воспоминаний Николая Григорьевича Токунова, шахтёра из Копейска.

голованов

Иван Мелетеевич

На передовой — под землёй!

В 9 лет Иван начал трудовую деятельность на железнодорожной станции, в 1919 году пошёл служить в Красную армию. В 1936 году устроился забойщиком на одну из шахт Подмосковья. Трудолюбивый и целеустремлённый, он вскоре стал стахановцем.

В конце 1941 года Голованов был направлен на шахту № 3 «Ново‑Гришевскую» в Черемхово Иркутской области. Несмотря на сложные условия работы — незавершённость технологического комплекса и частые поломки оборудования — совместно с другим забойщиком Максимом Изотовым он установил рекорд, отработав 45 тонн угля за смену при средних показателях 4–5 тонн на шахтёра. После работы Иван Мелетеевич вместе с товарищами вызывался помогать участку подземного транспорта — балластировать и перестилать пути, перекладывать стрелки, восстанавливать электровоз. Уже скоро Голованов и другие забойщики выдавали в смену до 62 тонн угля!

За годы войны Иван Мелетеевич добыл более 12 тысяч тонн угля, а в послевоенный период его трудовая норма составляет не менее 200% годовой задачи. 28 августа 1948 года Голованов был награждён званием Героя Социалистического Труда, орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот», а позже — орденом Трудового Красного Знамени.

В юности он был похож на кинозвезду, а в конце жизненного пути нашёл покой на Аллее героев Красноярска. Его горняцкая судьба объединила три региона— Донбасс, Забайкалье и Красноярский край.

семикобыла

Георгий Сергеевич

Человек «на-гора»

Родился в Ростове‑на‑Дону, рано остался сиротой и воспитывался в детском доме. С 16 лет работал слесарем, а затем окончил в 1934 году институт без отрыва от производства. Тяжёлая пята репрессий чуть‑чуть не сломала ему жизнь в конце 30‑х, но повезло. В 1937 году стал руководителем шахты № 1/3 «Кочегарка» треста «Горловскуголь», в 1939‑м получил уже второй диплом о профессиональном образовании по эксплуатации угольных месторождений.

Георгий Сергеевич — участник войны. В звании комиссара полка после контузии в 1942 году возвратился к работе в угольной отрасли, и с его приходом на шахты Забайкалья началась реализация новаторских методов добычи угля, что привело к трёхкратному увеличению объёмов производства! Он был назначен начальником шахты им. Ленина, с октября 1943 года — начальником Букачачинского шахтоуправления, затем шахтоуправления «Черновские копи» Читинской области, а впоследствии управляющим трестом «Забайкалуголь». Провёл большую работу по усовершенствованию добычного процесса: введены электровозная откатка, внедрение цикличного метода работы в лавах.

В 1948 году Г. С. Семикобыла был удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся достижения в угольной промышленности.

В 1951 году он стал управляющим трестом «Хакасуголь», где успешно работал до 1970 года, инициировав строительство множества объектов инфраструктуры, в том числе девяти шахт, детских садов, стадиона, санатория, жилья в Черногорске.

Инструментарий шахтёра

Совковая лопата

Главный инструмент в шахте: ею удобно выгружать уголь из забоя, чистить ленточный конвейер и пр.

Молоток-топор «Свет шахтёра»

Вес — порядка 500–900 г.

Кувалда

Кувалда — ручной ударный инструмент, двуручный тяжеловесный молот, предназначенный для боя камня, угля, нанесения исключительно сильных ударов при работе в шахте. Вес шахтёрской кувалды около 8 кг.

Кирка и кайла

Древнейший инструмент, которым работают и в наши дни. Вес 1–3 кг. С одной стороны — заострённая, с другой — «лопаткой». Кайло — кирка с остроносыми концами обеих сторон.

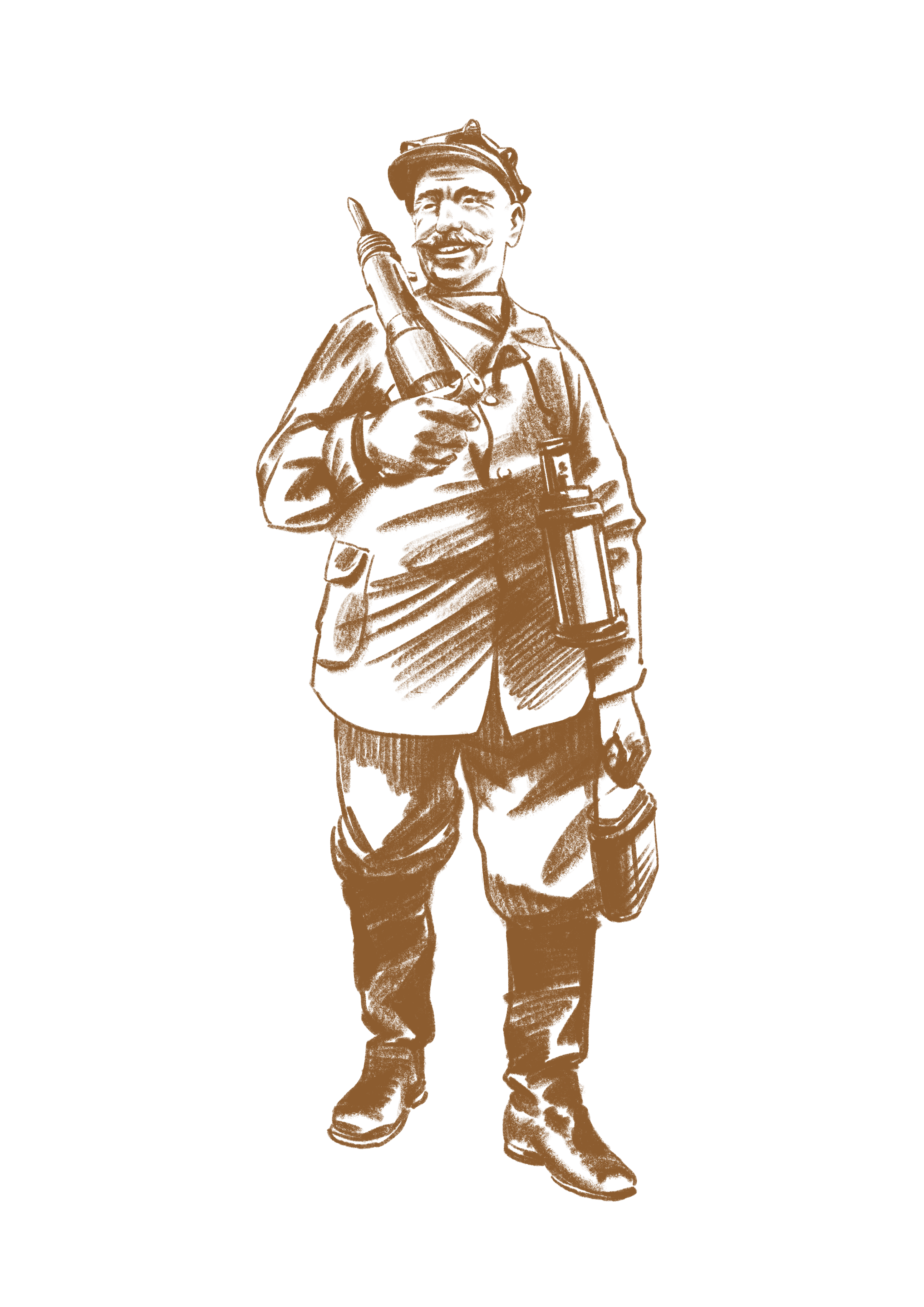

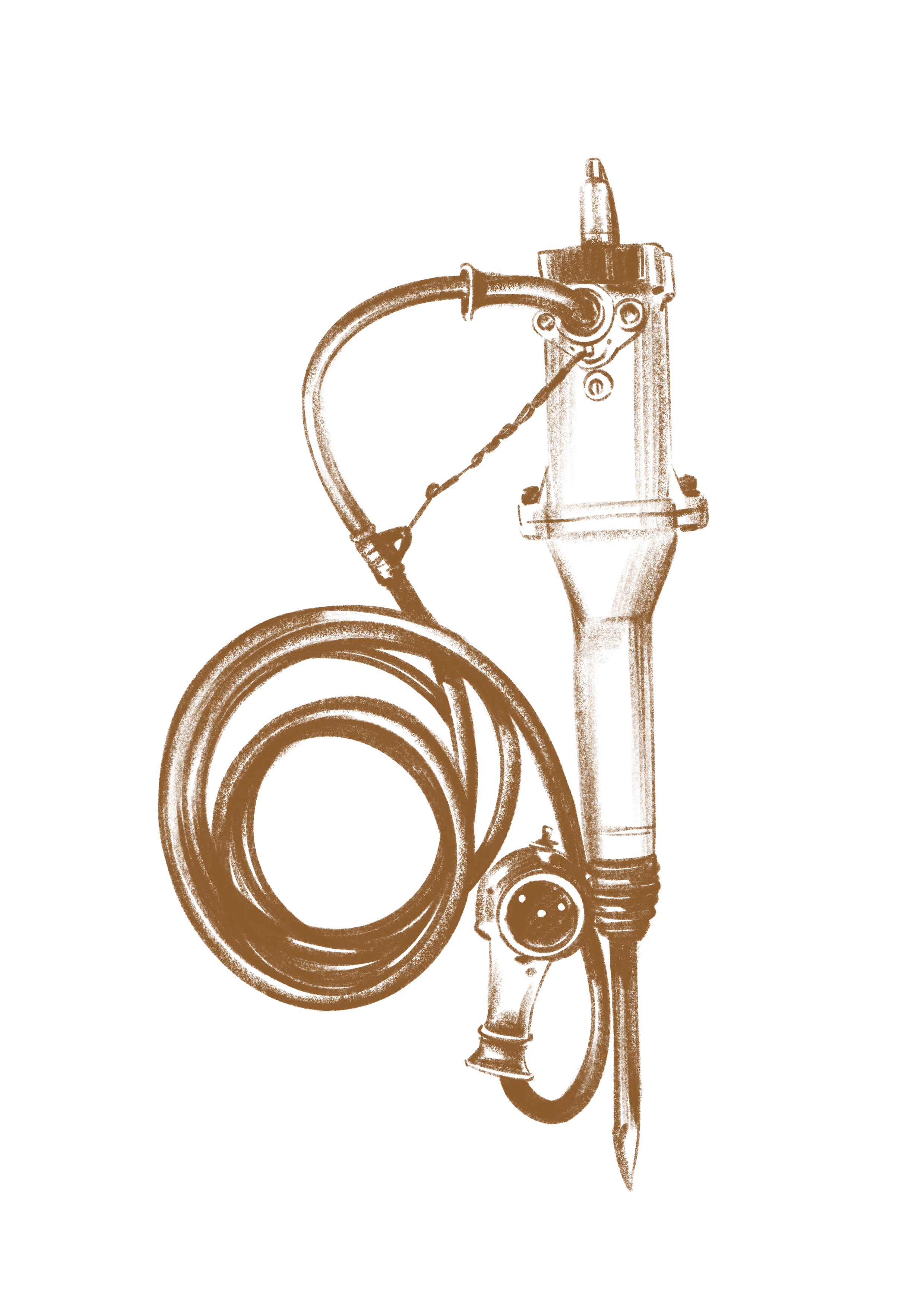

Отбойный молоток КНШ-3

Отбойный молоток — это пневматический ручной инструмент ударного действия, предназначенный для выемки угля и других пластовых месторождений. В СССР до 1930 г. пневматические отбойные молотки не производились. Но в связи с ростом угольной промышленности возникла необходимость в создании отечественного инструмента. Крупнейшим по объёму производства стал Томский электромеханический завод им. Вахрушева (ТЭМЗ). В 1941–1945 гг. завод был единственным производителем горных машин, электро- и пневмоинструмента во всём Советском Союзе. Самые популярные модели КНШ-3 и КНШ-4. Вес 10,7 кг! Так как многие горняки ушли на фронт, на их место пришли пожилые люди, подростки, молодые девушки и женщины. Работали по 12–16 часов без выходных и отпусков, бывало, что не выходили на поверхность по несколько суток. Каждый стремился дать больше нормы: за себя и за ушедшего на фронт товарища. Некоторые забойщики умудрялись вырубать за смену свыше 100 тонн угля — в 14 раз больше нормы