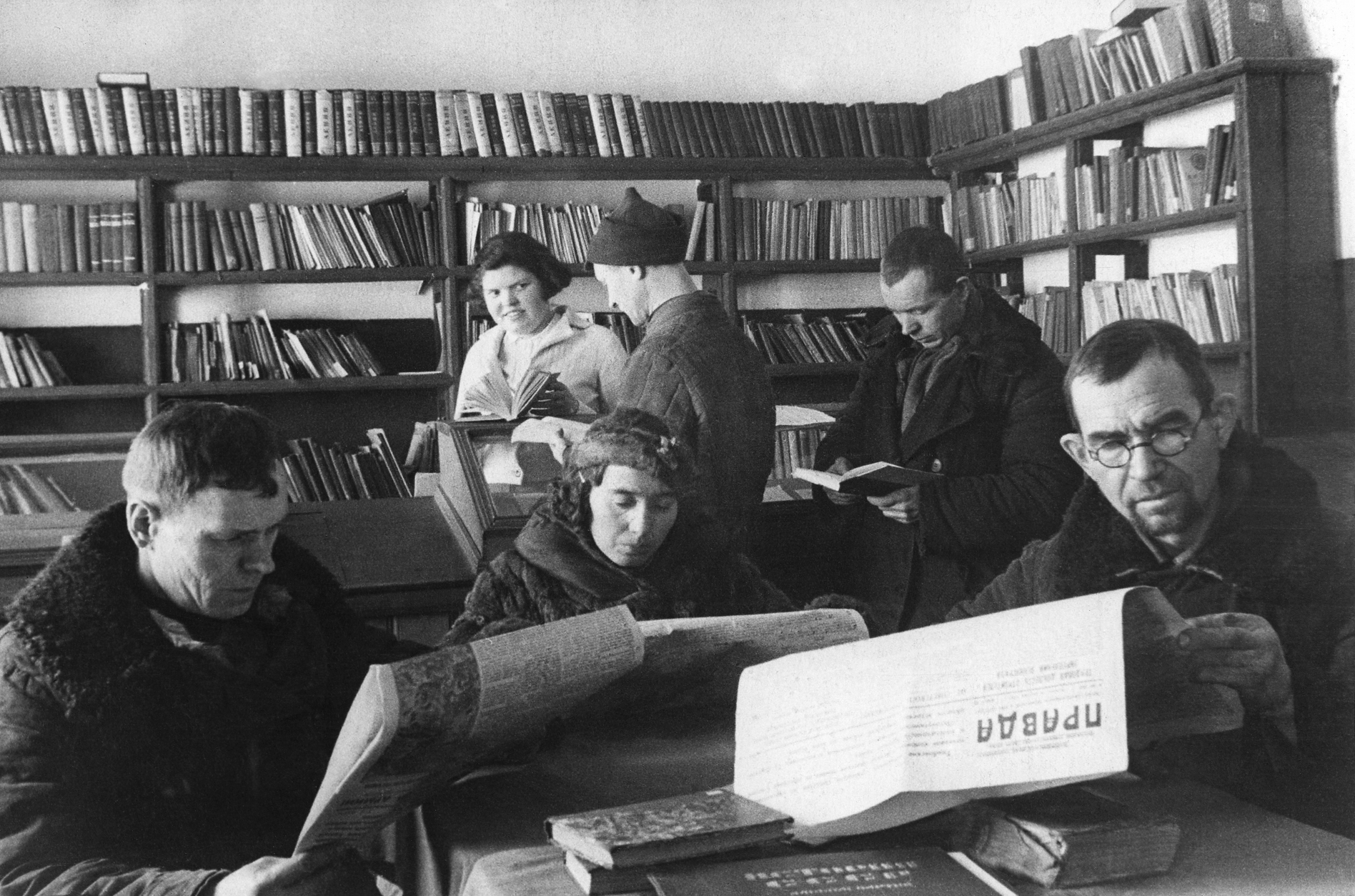

Ещё лучше работай, ещё лучше помогай Красной армии!

Великая Отечественная война значительно изменила характер угледобычи в Хабаровском регионе. До войны отрасль стабильно обеспечивала потребности региона в топливе, но с лета 1941‑го пришлось перестраиваться на военный лад. Теперь уголь был нужен и армии, и промышленности, работавшей на фронт, и людям. До начала войны в крае действовало несколько крупных шахт, включая «Ургалуголь» в посёлке Чегдомын, «Северная» в Комсомольске‑на‑Амуре и «Николаевская» в Николаевске‑на‑Амуре. Добыча угля в предвоенные годы составляла около 2 млн тонн в год.

Каждая шахта имела свою специфику и задачи. Шахта «Ургалуголь» в посёлке Чегдомын специализировалась на добыче высококачественного угля, который использовался в металлургической промышленности. Шахта «Северная» в Комсомольске‑на‑Амуре занималась добычей угля для местных предприятий и железнодорожного транспорта. Шахта «Николаевская» в Николаевске‑на‑Амуре обеспечивала углём судостроительные заводы и военные объекты

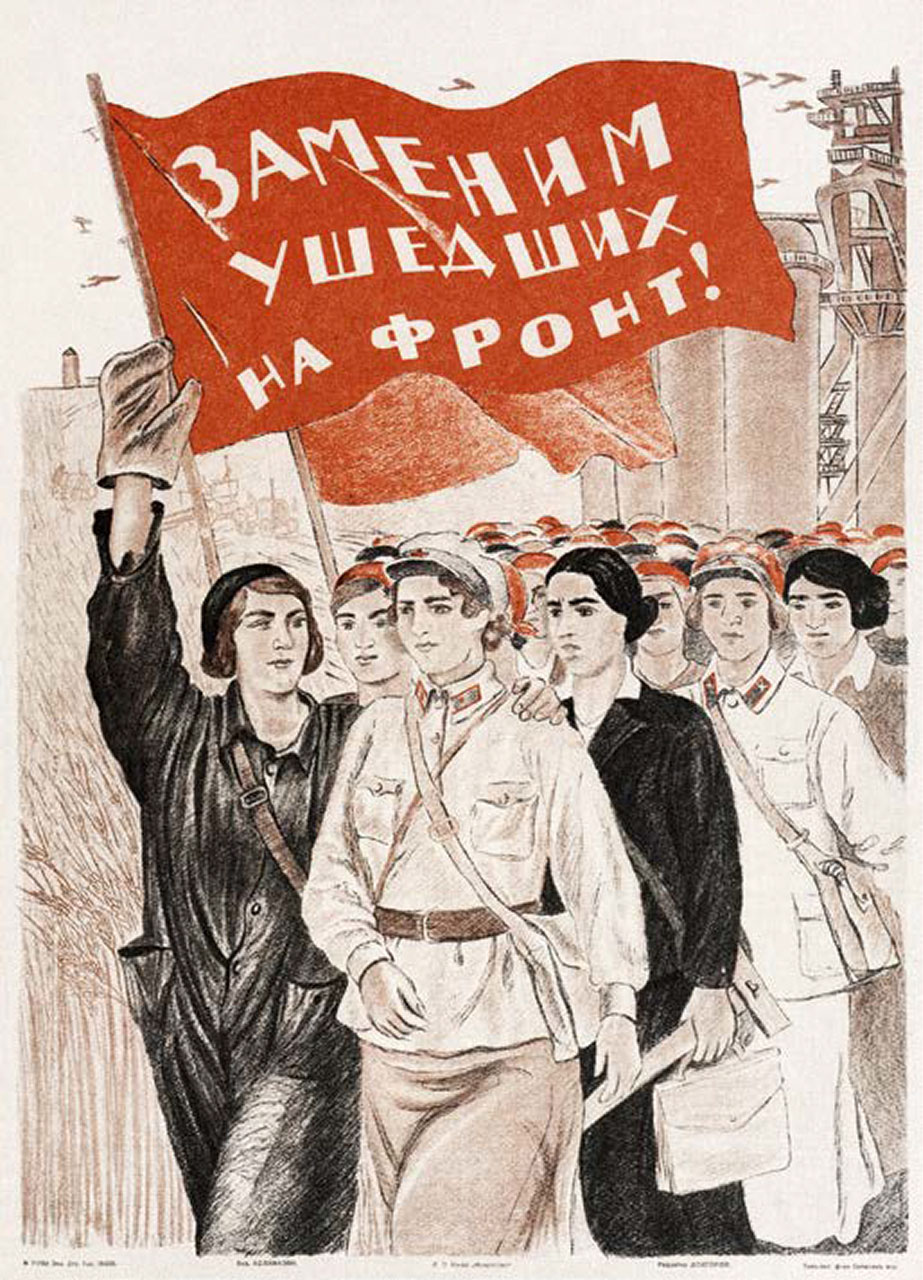

Многие шахтёры ушли на фронт. На шахтах работали в основном женщины, дети и пожилые люди. Доля женщин составляла более 50% всех рабочих! Новички под руководством оставшихся опытных мастеров и угольщиков‑ветеранов взяли на себя обязательство увеличивать угледобычу, выходя на работу по 12–14 часов в день.

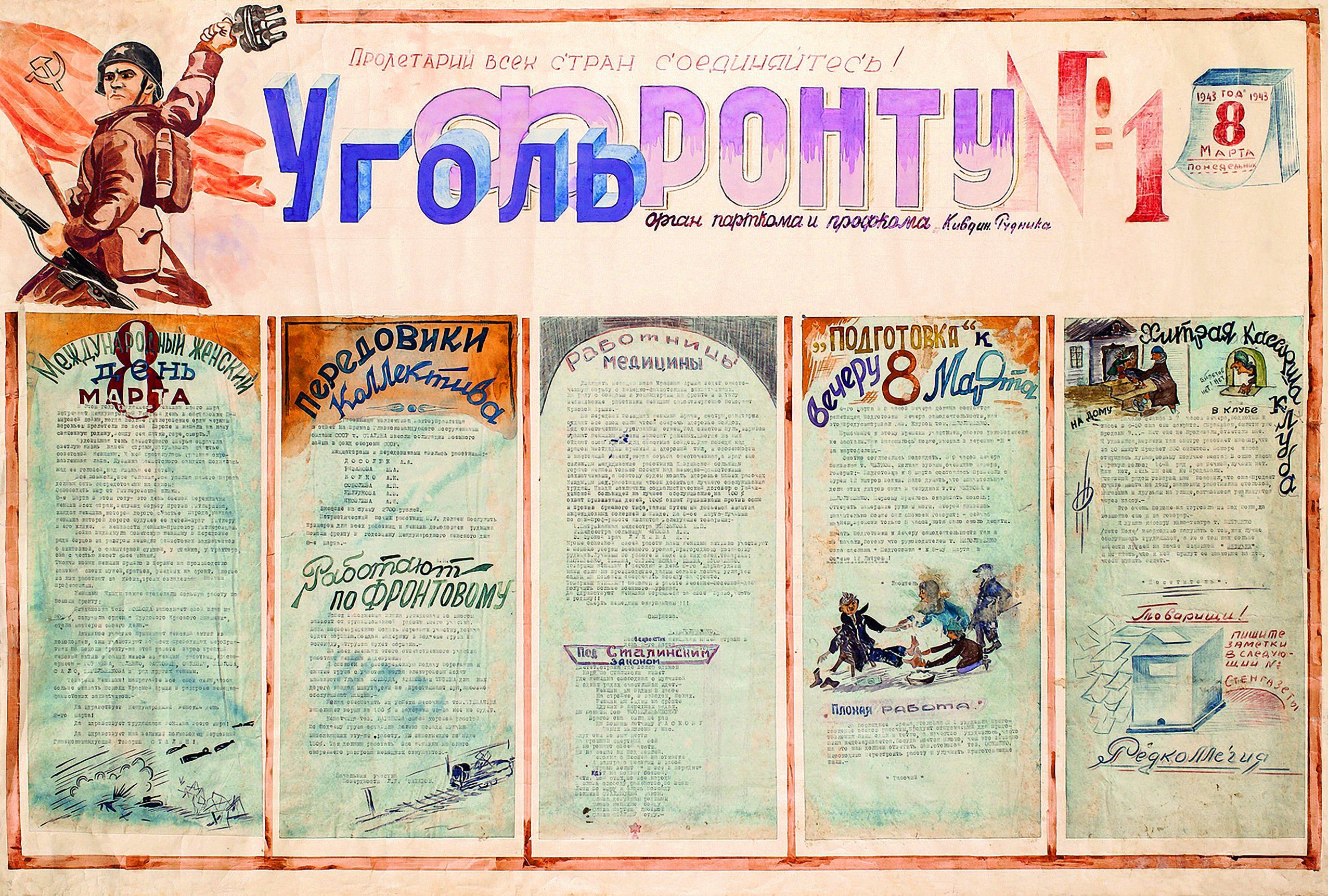

Совокупная добыча угля в Хабаровском крае во время войны существенным образом колебалась, но к 1945 году составила около 6,7 миллиона тонн, что было невероятным показателем в условиях войны! Люди превосходили человеческие возможности, совершая трудовой подвиг ради Победы. Стало массовым движение «двухсотников» и «трёхсотников», вводились новые формы социалистического соревнования, появились «фронтовые вахты» и «фронтовые» бригады, шли субботники и воскресники.

Нехватка тяжёлого оборудования, запчастей и квалифицированных кадров привела к консервации шахт в Чегдомыне в 1943 году. К тому времени многие шахты уже не могли функционировать из‑за износа оборудования и недостатка материалов. Также часть шахт была законсервирована, так как с 1942 года в связи с нехваткой металла начался разбор железнодорожного полотна БАМа. А без железной дороги было невозможно доставлять с шахт уголь. Например, был разобран участок Известковая — Ургал. Эта вынужденная мера снизила общие объёмы добычи.

В то же время шахтёры Хабаровского края оказывали всестороннюю поддержку фронту. За годы войны трудящиеся собирали средства на постройку самолётов, катеров, танков и другой военной техники, а также обеспечили фронт различными гуманитарными грузами, отправляли тысячи посылок на фронт.

И хотя Хабаровский край был очень далёк от линии фронта, его жители, в том числе и горняки, ощущали себя такими же бойцами, как и те, кто непосредственно сражался с фашистами. Тяжелейший труд приближал Победу. Хабаровский край, несмотря на многие объективные сложности, стал одним из передовых угледобывающих регионов Советского Союза.

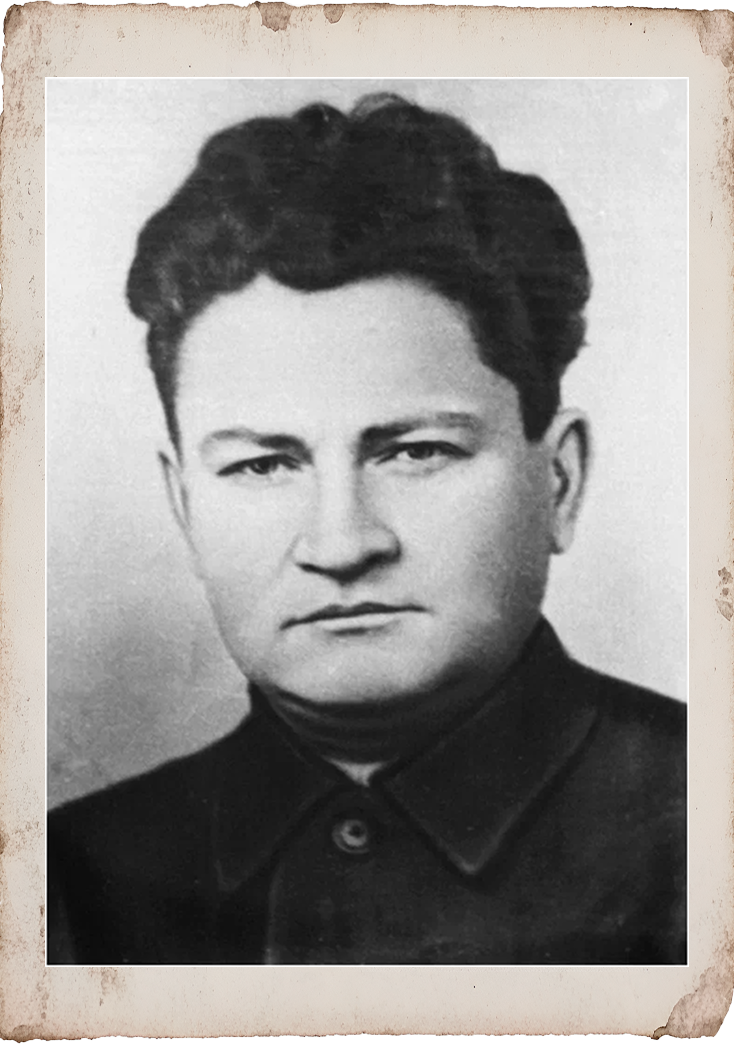

Историческую память о Григории Антоновиче Агееве чтят во многих частях нашей страны — в Хабаровском крае, Подмосковье, Туле. Он относился к тем людям, чья кипучая натура удивительно совпала с духом времени — постоянных преобразований и изменений.

агеев

Григорий Антонович

герой тулы

Выходец из ремесленной многодетной семьи, он рано потерял отца, а в 14 лет уже оказался на фронте Первой мировой войны. Всегда был очень смелым — служил разведчиком и пулемётчиком. А завершил войну полным Георгиевским кавалером. Георгиевский крест в России вручали исключительно за личное мужество.

Во время Гражданской воевал, боролся с махновцами, бандитами. Все 1930‑е энергия Григория Антоновича была направлена на решение различных организационных задач. Если где‑то были сложности, требовался авторитет, смелость принятия решений, то на этот участок работ назначали Агеева. Так в 1939 году по решению Наркомата тяжёлой промышленности Григория Антоновича отправили на Дальний Восток поднимать горняцкое дело, тем более что опыт шахтёрской работы у него был: ещё в юности он с семьёй жил в Донбассе, а после Гражданской войны занимался его восстановлением.

Подвижный и настойчивый, энергичный и деятельный. Отношение к делу живое, имеет административные способности. Быстро проводит решение в исполнение, не любит откладывать. Временами вспыльчив. Дисциплинирован. В общении живой, активный. Систематически работает над собой

Из характеристики хабаровского секретаря партбюро УНКТОППРОМа С. Минко. 13 мая 1939 г.

Вступив в должность управляющего трестом «Бурейшахтострой», Агеев развернул активную работу. Перед ним была поставлена задача создать угольную промышленность, которая бы обеспечивала потребности экономики Дальнего Востока. Планировалось открыть 12 шахт.

Десятого октября 1939 года приехало с Хабаровска начальство: Агеев Григорий Антонович, Гуськов Александр Михайлович... 11 октября я на автомашине повёз своих пассажиров... Агеев встал на восход солнца, перекрестился. „Поехали, — сказал, — с Богом“. Мне стало смешно. А он заметил: „Почему Федя смеётся? Это меня бабушка учила и, несмотря что я тяжёлую войну прошёл, это мне помогало“

Фёдор Лештаев, ветеран «Бурейстроя»

Григорий Агеев возглавлял трест до 1941 года. За работу в угольной промышленности Агеев был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Затем его перевели на строительство шахт в Подмосковном угольном бассейне. Здесь и застала его война. Будучи опытным военным, он настойчиво просился на фронт, но в его способностях нуждалась оборона тыла. И всё же к концу лета 1941‑го его назначили командиром отряда народного ополчения Черепетского района Тульской области, а затем — комиссаром Тульского рабочего полка. Эта роль оказалась критически важной в обороноспособности Тулы.

30 октября в условиях массированного наступления фашистов Агеев с отвагой продолжал вести бой. Всегда на передовой, он стремился поддержать солдат. В какой‑то момент он понял, что полевой медсанбат оказался под шквальным огнём врага, и лично отправился спасать раненых. Ему удалось вытащить 7 человек, а вот на восьмой раз пулемётная очередь сразила храброго командира. Агееву было всего 39 лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года Григорий Антонович посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В дальнейшем его имя увековечили в Туле, где был поставлен памятник в честь его подвига. В 2015 году в Чегдомыне к Дню шахтёра был установлен бюст героя войны и труда.

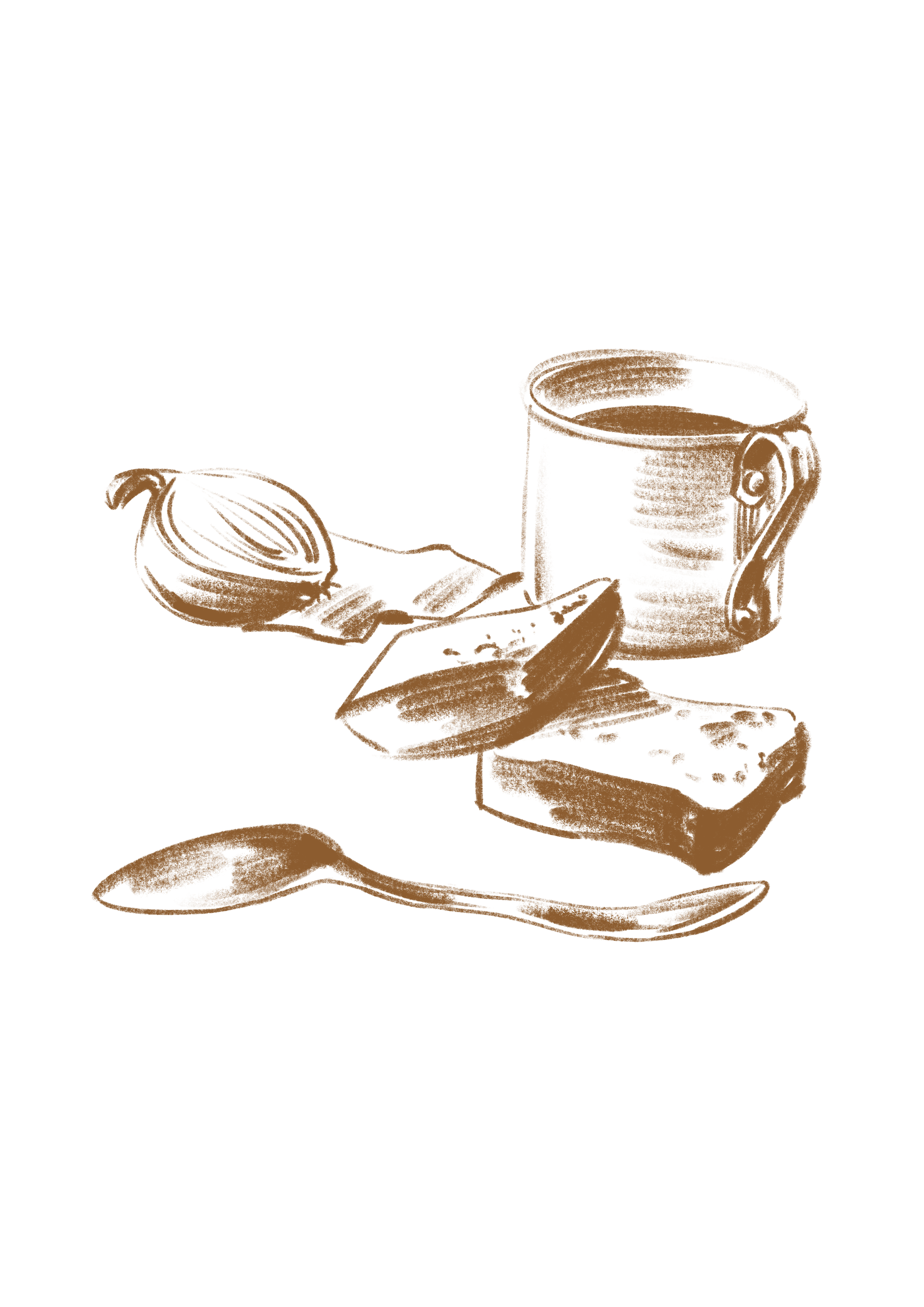

Быт шахтёров

Работали по 12 часов в сутки, никто не отказывался, а после смены работали на строительстве шоссе... На шахте была введена карточная система. С продуктами было тяжело. Хлеба выдавали иждивенцам 250 граммов, поверхностным рабочим — 400–600 граммов, подземным рабочим — 1 килограмм в сутки. Хлеб был вперемешку с травой. Частенько вместо хлеба выдавали сухари. Летом ели колбý (черемшу), овощи

Екатерина Прокопьевна Свирина, Кузбасс

В общежитии были четырёхэтажные нары, спали на голых досках, большинство ходило в одной одежде, без смены, и та вся рваная. До лета 1943 года жили впроголодь. С нового года шахтёры получали 1 килограмм хлеба в день, приварок в это время был в виде капустной баланды. Никто в столовой не пользовался ложкой. Подойдёт очередь, раздатчица нальёт в глиняную миску мутную капустную жижу, отойдёшь в сторону, жижу выпил через верх, миску поставил на стол — и пошёл. Килограмм хлеба без жиров, да ещё тяжёлый шахтёрский труд — мизерно мало для человека

Иван Рей

В школах и у нас в техникуме ежедневно, включая праздники и каникулы, учащиеся получали (без зачёта по карточкам) завтрак: стакан чая, 10 г сахара, 50 г хлеба. Но что значит столь скудный завтрак для растущего организма?

Олеся Павловна Марсова, «Питание жителей Прокопьевска и Сталинска в годы Великой Отечественной войны» на основе семейного архива и воспоминаний деда Н. Н. Каруноса

В те годы практиковалось совмещение профессий [у учащихся ФЗО]: два-три раза в неделю нам, токарям (а у нас была женская бригада), нужно было обязательно спускаться в шахту и становиться забойщиками. Всё во имя увеличения добычи угля. Подъёмников не было, приходилось каждый раз при подъёме или спуске преодолевать 356 ступенек. В первый раз эта лестница меня здорово подвела — сорвалась я с неё и вывихнула ключицу. Однако по тем временам такие повреждения травмами не считались.

В шахте регулярно проводились дни повышенной добычи либо провозглашались лозунги: „Отомстим за Зою Космодемьянскую!“, „Отомстим за Гастелло“. Мстили своим трудом. Кто-то шёл на добычу, кто-то — откачивать лаву. На добыче молодым девушкам работать было очень трудно, не по силам. Нагрузишь, бывало, вагонетку и ждёшь, пока пройдёт рабочий, поможет дотолкать... Спецодежды не было. Порой приходишь в раздевалку, видишь, чей-то шкафчик открыт — берёшь робу и идёшь в шахту. Платья, кстати, тоже тогда неоткуда было новые брать. Директор шахты нашёл выход из положения — выдавал в счёт зарплаты брезент. Из него мы и шили. Моя мама придумывала модели, и потом десятки девчонок ходили в одинаковых платьях... По вечерам в горняцком драмтеатре давали концерты. Очень часто артисты приезжали со всей страны. Никогда не забуду Тамару Ханум. Какая она была красивая в военной форме, как пела, как танцевала! Голода, к счастью, я не видела. Отец и мать работали, и это позволяло нам держаться. Кроме того, в нашем доме всегда было много гостей и друзей — мы старались помогать друг другу как могли. Может быть, это странно звучит, но, несмотря на всю тяжесть переживаний за близких, которые были на фронте, были моменты, когда было очень весело и радостно за то, что живёшь рядом именно с такими людьми

Нина Андреевна Филиппова, Черемхово

Про таких говорят, что «на них держится мир». Рядовой, горнорабочий, простой человек… Но и не простой вовсе — солдат Великой Победы и шахтёр.

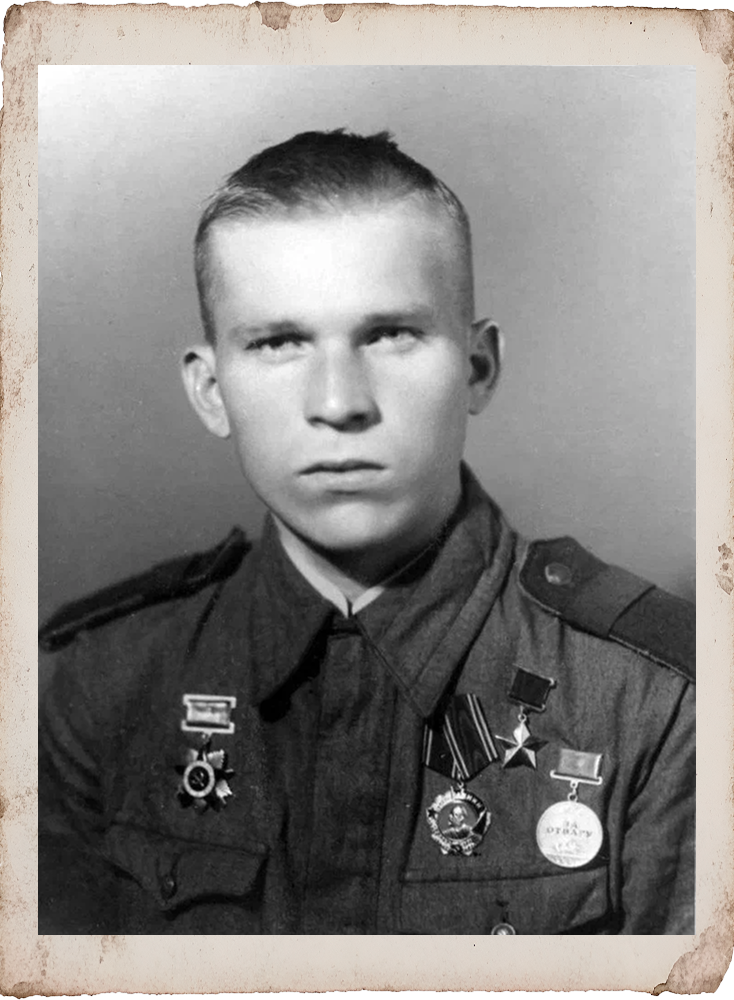

широков Георгий Фёдорович

они выстояли!

Георгий Фёдорович Широков родился 26 апреля 1926 года в селе Ушмун, расположенном в Читинской области. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он учился в школе и работал в колхозе. В 1943 году Георгию исполнилось 17 лет, его призвали в армию.

Юноша прошёл обучение в снайперской школе, а в конце 1943 года начал службу на фронте. С ноября 1943 года он был зачислен в 62‑ю армию, где воевал до мая 1945 года — брал Берлин и Прагу. Старший лейтенант Широков командовал взводом.

Его боевой путь начался под Гатчиной. В одном из сражений он получил ранение, но после лечения вернулся на фронт, продолжив участвовать в боях. Потом, когда после войны прошло уже практически 80 лет, он со слезами в глазах вспоминал ужасы тех дней — подбитая советская техника, тела убитых солдат…

За храбрость на фронте Георгий Широков награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В 1945 году Георгий вернулся на родину, а в 1965 году перебрался в посёлок Чегдомын. Здесь он начал работать в шахтоуправлении «Ургальское» горнорабочим. В общей сложности его трудовой стаж составил 24 года на шахте. За трудовые достижения Широков был награждён медалями «Шахтёрская слава» II и III степени, а также получил звание «Ветеран труда». В районе его знали многие — за открытость, искренность, доброту. Георгий Фёдорович был Почётным гражданином Чегдомына

6–11 мая 1945 года Красная армия освободила Прагу и Чехословакию. Советских воинов встречали во всех городах и местечках красными флагами, угощали вином и пивом, закидывали цветами. Эти дни называют «Сиреневой встречей» — как раз тогда зацвела сирень.

синюшкин

Филипп Семёнович

они победили!

Шахтёр, работавший в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, Филипп Семёнович Синюшкин тогда командовал миномётным взводом. Новость о Победе застала его в городке Высокий Уезд, в 19 км от Праги. Но его военный путь тогда не закончился. Военную часть перебросили на Забайкальский фронт, где он продолжал служить до сентября 1945 года, завершив войну как младший лейтенант в приграничной зоне Монголии, под Чойбалсаном. А это было уже намного ближе к малой родине, чем окрестности Праги!

Филипп Семёнович — ветеран и Почётный гражданин Верхнебуреинского района — родился в Амурской области. В 1941 году начал трудовую жизнь в тресте «Бурейшахтострой». В 1943 году его призвали в действующую армию. Храбрость в боях Филиппа Семёновича отмечена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

После демобилизации Филипп Семёнович вернулся в родной Чегдомын, где он работал бухгалтером, затем стал проходчиком и начальником участка. Он был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», званием «Почётный шахтёр» и стал полным кавалером знака «Шахтёрская слава».

Из Верхнебуреинского района за годы войны в Красной армии прослужили 8750 человек, из них 6253 участвовали в боевых действиях, и 1178 погибли. Население района к 1941 году — около 14 000 человек. Верхнебуреинцы бились под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Дону и на Днепре, освобождали Прагу, Варшаву, дошли до Берлина и победили Японию.

Дети войны — дети Победы

Во время Великой Отечественной войны труд детей и подростков на угольных шахтах Сибири был массовым явлением. В силу острого дефицита рабочей силы, вызванного мобилизацией на фронт, к работе привлекались несовершеннолетние. Миллионы школьников в Советском Союзе работали на заводах и шахтах, в колхозах и совхозах.

В годы войны в старших классах школ была введена обязательная допризывная подготовка. После занятий ученики успевали трудиться на предприятиях и в приусадебных хозяйствах, выступали с концертами в госпиталях и военных частях, а также собирали средства на изготовление вооружения. Например, с 1941 по 1945 год дети из Омска отправили на фронт 17 тысяч посылок.

Все сотрудники предприятий военной промышленности считались мобилизованными, а самовольный уход с работы расценивался как дезертирство. За это полагался тюремный срок от 5 до 8 лет. Эти законы также распространялись на подростков. Работа на шахте была важна и для выживания. Часто ежедневная норма хлеба работающего могла на 20–30% превышать нормы для иждивенцев и детей. А на старших детях в семье лежала забота о младших.

Кроме того, в это время каникулы и выходные отменялись. Также в дни войны большинство работников тыла поддерживали Фонд обороны, отчисляя деньги от своих скудных зарплат, тем самым лишая себя и семью дополнительных продуктов.

Работать в годы войны на шахтах было так тяжело и голодно, что многие просились на фронт. В забоях работали по двенадцать — шестнадцать часов. Идти домой просто не хватало сил. Поэтому прямо под землёй ставили топчаны, на которых рабочий мог поспать. Туда же спускали скудную еду. Шахтёры не выходили на поверхность по несколько суток. И уголь шёл на-гора... На тот момент моей прабабушке было всего тринадцать лет, но, несмотря на свой юный возраст, она трудилась вместе с взрослыми на шахте — перевозила уголь на вагонетке.

Из рассказов прабабушки я помню, что параллельно с этим она училась в школе № 20 (сейчас это школа № 5). Классы были переполнены — в одном кабинете обучалось по сорок с лишним человек. Писали самодельными чернилами на клочках газет, между строчками. „Когда в школе организовывали сбор посылок солдатам, мы отдавали свои хлеб, воду, сахар бойцам“, — вспоминала прабабушка. — В мае сорок пятого года, узнав о победе СССР над фашистской Германией, все ликовали, обнимались и плакали от счастья, устроили праздник“»

Анастасия Стрилко, 8 "А" класс МБОУ СОШ № 5 Еманжелинский район Челябинской области

Подарки фронту

В годы войны шахтёрская Сибирь не только «давала стране угля». Все, кто был задействован в работах на шахтах, как и миллионы советских граждан, жертвовали фронту всё, что было необходимо, — переводили денежные средства, сдавали драгметаллы, собирали деньги на постройку военной техники и на создание оружия, отправляли сотни тысяч посылок с одеждой, продуктами, предметами первой необходимости. От себя буквально отрывали все маломальские «излишки».

Артёмовцы помогали фронту сбором денежных средств, тёплых вещей и драгоценных металлов. На строительство боевой техники в годы войны они внесли из своих сбережений более 6 млн рублей. На государственные займы и денежновещевые лотереи ими было отчислено 35 млн 24 тыс. рублей. На фронтах Великой Отечественной войны взмывали в небо самолёты из эскадрильи «Советское Приморье», вели в бой свои машины танкисты колонны «Горняк Приморья».

Горняки шахты «Коксовая‑1» в Прокопьевске решили создать авиаэскадрилью «Шахтёр Кузбасса» на свои средства. Заведующая шахты «Зиминка» М. П. Косогорова пожертвовала 10 тысяч рублей. Комсомольцы Прокопьевска собрали 1 миллион 67 тысяч рублей. Житель города Иван Захаров также внёс 20 тысяч рублей. Молодой шахтёр Алексей Трошкин купил танк на свои сбережения и отправился в армию на Т‑34 с надписью «Месть за Родину».

Личный вклад трудящихся Кемеровской области в создание военной техники в годы Великой Отечественной войны составил 266 120 000 руб. Проводили субботники и воскресники, стараясь заработать и собрать средства, только для того, чтобы построить и отправить на фронт больше танков, самолётов, снарядов.

В Забайкалье строили танковые колонны, среди которых — «Черемховский шахтёр». Читинские подростки работали сверхурочно, чтобы отправить на фронт танк «Черновский шахтёр». Из Хабаровского края за время войны отправили более 150 вагонов подарков бойцам Красной армии.

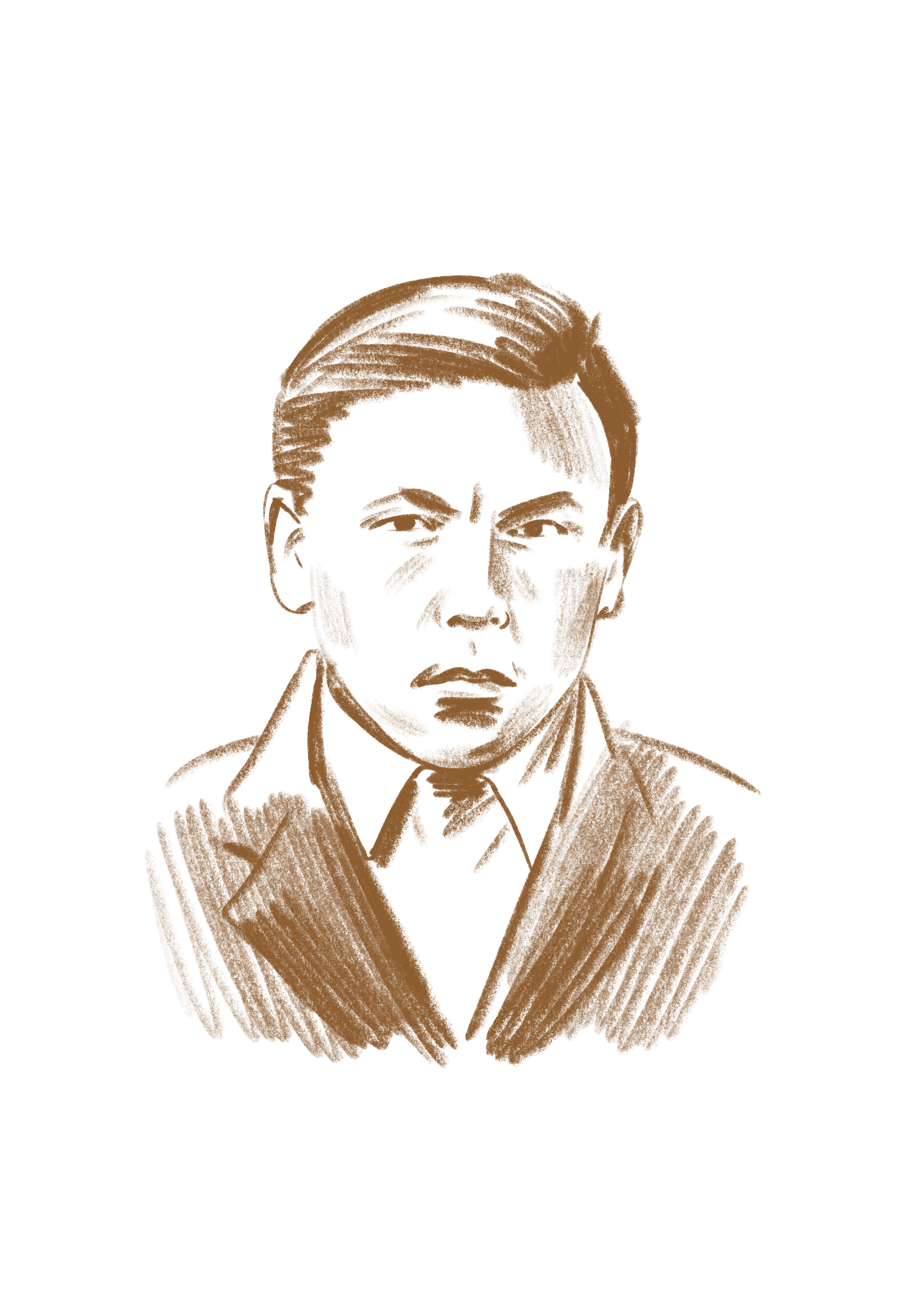

Шахтёр, разведчик, герой. Он родился в 1922 году в селе Климоуцы Свободненского района Амурской области. С юных лет вместе с братом Виктор пять лет трудился на шахте в городе Артём Приморского края. В 1942 году его призвали в Красную армию.

косов

Виктор Николаевич

обманувший смерть

После окончания полковой школы Виктор сразу же оказался на фронте. Его военная карьера началась в самом сердце величайших сражений — в Сталинградской битве. Виктор прошёл через жестокие испытания, с боями продвигаясь по донецким степям и Донбассу, а затем через всю Украину. Как солдат‑разведчик, он рисковал своей жизнью на каждом шагу.

К сентябрю 1943 года Виктор стал старшим сержантом и командовал отделением взвода пешей разведки 1116‑го стрелкового полка 333‑й стрелковой дивизии 12‑й армии Юго‑Западного фронта. Его боевой путь привёл к битве за Днепр. 26 сентября 1943 года он и его отделение успешно форсировали реку, и Виктор первым ворвался во вражескую траншею, убив немецкого офицера. Этот смелый поступок разрушил планы противника, и их подразделение потеряло управление. С 26 сентября по 4 октября 1943 года отделение Косова отразило семь контратак, в ходе которых он уничтожил 16 солдат противника, причём несколько из них в рукопашной борьбе, голыми руками. Всего за время войны он лично убил 60 гитлеровцев!

19 марта 1944 года за доблесть и мужество Виктор Косов был удостоен звания Героя Советского Союза. Дважды его мать Анна Фёдоровна Косова получала похоронные извещения во время войны. Судьба испытывала Виктора на прочность: однажды, когда его группа была захвачена в плен и расстреляна, Виктор сумел выжить. Он был тяжело ранен в 1944 году, и в медсанбате его посчитали умершим. Но всё же он вернулся домой!

После войны Виктор Николаевич жил и работал в Сочи, а затем переехал в Спасск‑Дальний в Приморье.

В селе Климоуцы, где он родился, в его честь названа центральная улица. В Тавричанской средней школе № 4 в честь Героя установлена мемориальная доска.