Сороковые, роковые, Военные и фронтовые

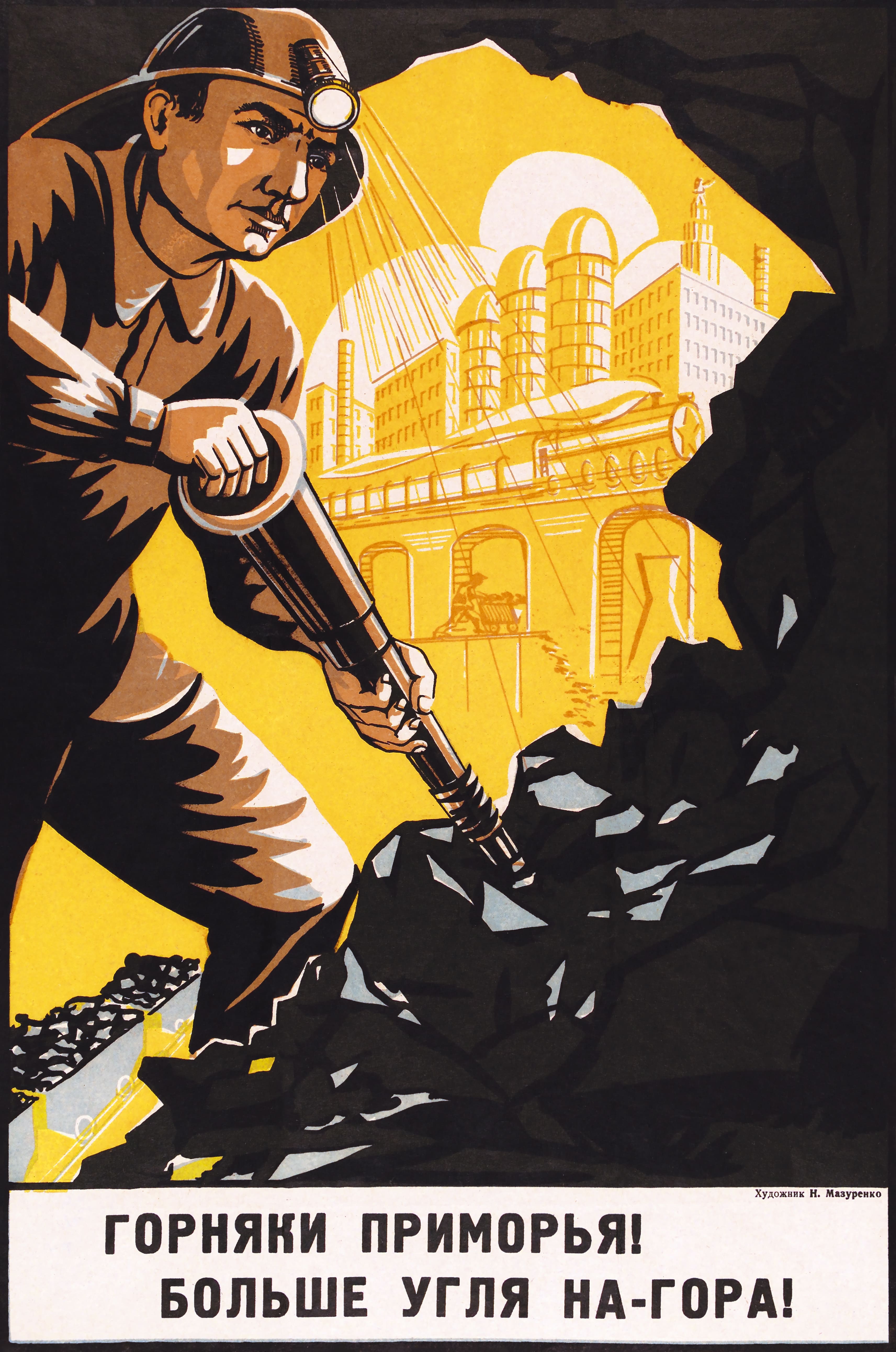

В военные годы угольная промышленность Приморского края стала стратегически важным ресурсом для обеспечения фронта и тыла. Шахты Приморского региона — «Сучанская», «Артёмовская» и «Лучегорская» — обеспечивали углём не только местные промышленные нужды, но и были основным источником топлива для оборонной промышленности.

До войны, в 1940 году, объёмы добычи угля в Приморье составляли около 2,68 миллиона тонн. Однако уже к 1945 году, благодаря огромным усилиям горняков, эта цифра возросла до 6,7 миллиона тонн, что свидетельствовало о значительном росте и масштабах производства. Пик добычи пришёлся на 1944 год, когда было добыто более 1,5 миллиона тонн угля, что стало возможным благодаря успешному внедрению новых технологий и методов организации труда.

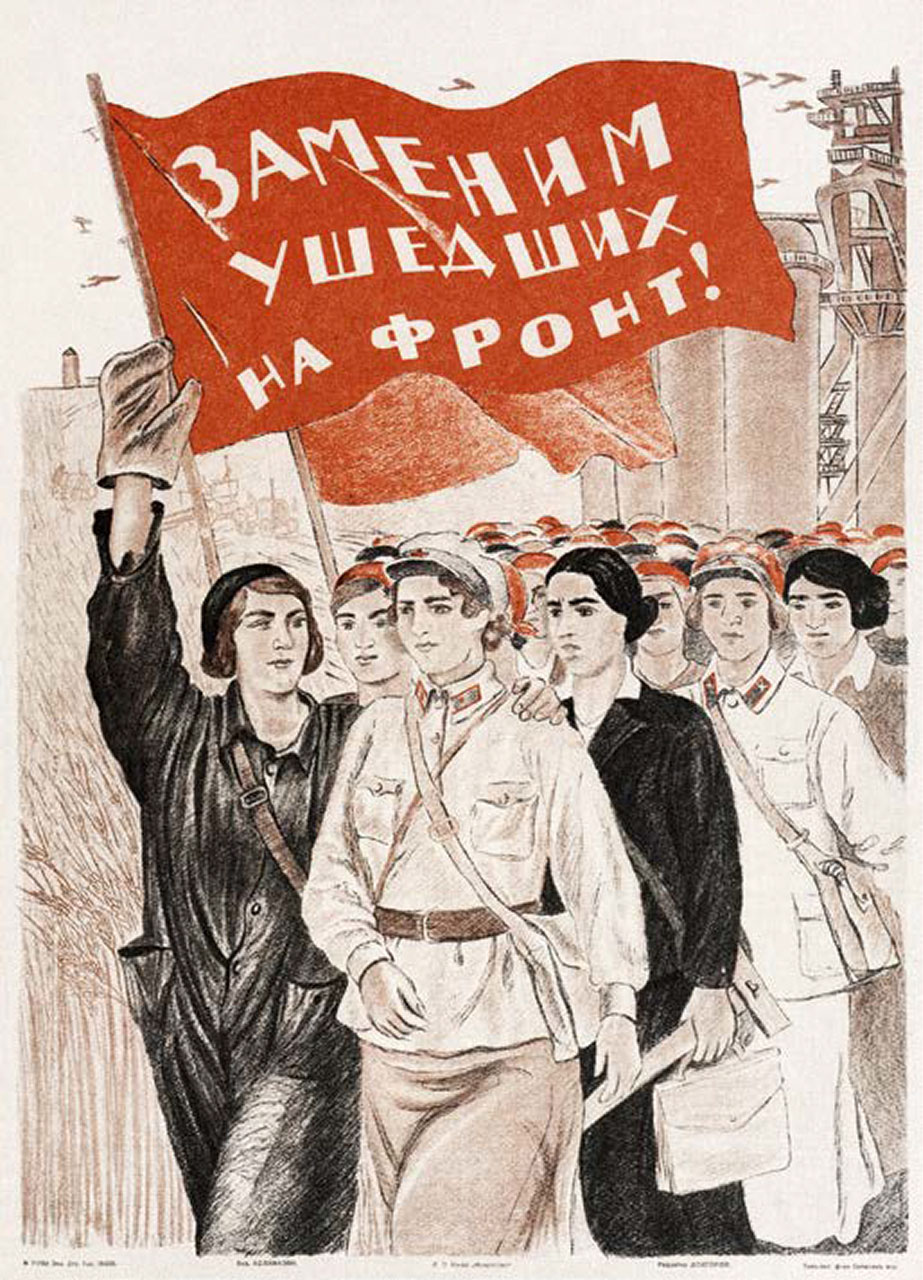

Как и в других угледобывающих регионах Сибири, в Приморье критически не хватало квалифицированных кадров и просто мужских рук, так как огромное количество мужчин‑шахтёров и рабочих ушли на фронт. В этих условиях шахты начали активно привлекать женщин и подростков. К началу 1945 года их количество достигло 32% от общего числа работников. На шахтах «Сучанской» и «Артёмовской» появились первые женские бригады, выполнявшие сложные и тяжёлые работы. Высокий уровень травматизма на шахтах также усложнял ситуацию. Однако, несмотря на это, работники угольной отрасли проявили поразительный героизм, что отразилось на итоговых результатах по добыче угля.

Движение забойщиков‑тысячников, зародившееся в Сучане, дало возможность достигать показателей, превышающих плановые задания. Люди относились к труду на шахте как к боям на фронтах — били фашистов каждой лопатой угля! Для повышения производительности труда применялись новые технологии. Одной из отличительных черт угольной промышленности Приморья во время войны и в первые послевоенные годы стало активное внедрение изобретательства и ежедневное использование рационализаторских предложений на всех уровнях производства.

С 1943 года началась реорганизация угольной отрасли, в результате которой был создан комбинат «Приморскуголь», в который вошли тресты «Артёмуголь», «Сучануголь», а также Липовецкое, Ворошиловское и другие шахтоуправления. Это объединение позволило существенно улучшить управление угольной добычей, увеличить объёмы производства и повысить эффективность распределения ресурсов.

В 1944 году комбинат «Приморскуголь» уже 11 декабря выполнил годовой план по добыче угля. В январе 1945 года трест «Артёмуголь» одержал победу в соревновании, посвящённом юбилейным датам, и был награждён Красным знаменем Наркомугля СССР и ВЦСПС. Шахты Артёма № 3 и № 6–6 бис были удостоены третьей всесоюзной премии. 34 комсомольско‑молодёжные бригады шахт Артёма успешно выполнили свои обязательства в рамках всесоюзного конкурса угольных молодёжных команд. Комбинат «Приморскуголь» получил вторую награду страны.

Горняки Приморья, «шахтёрки», подростки и пенсионеры во время Великой Отечественной войны не только успешно справились с задачей обеспечения фронта необходимыми ресурсами, но и проявили недюжинную силу духа, сплочённости и стойкости в самые тяжёлые времена.

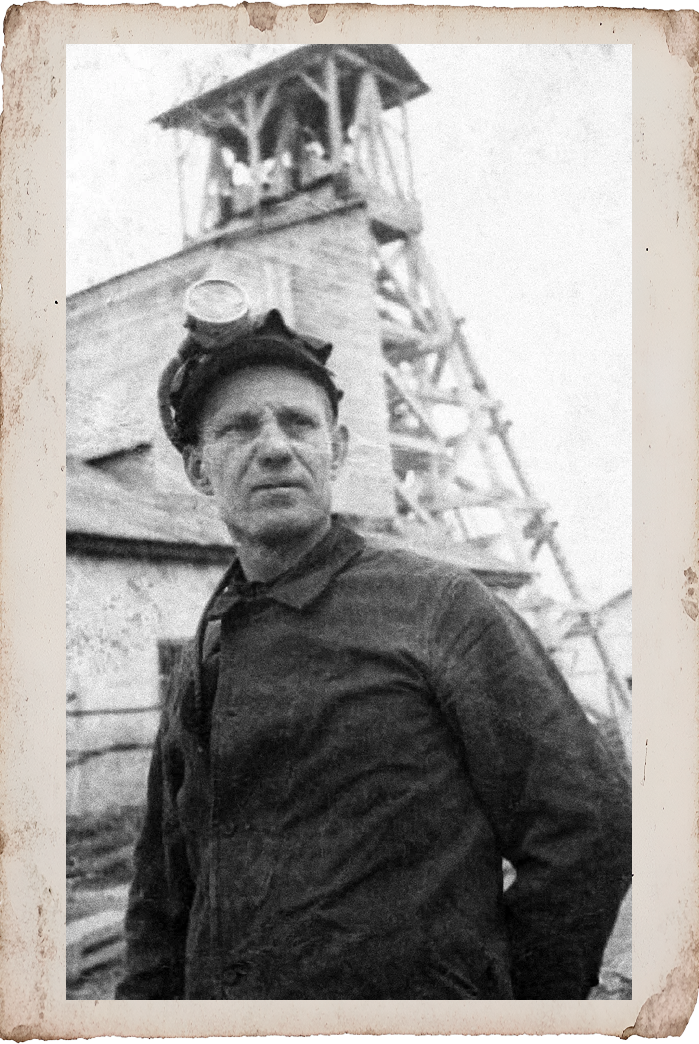

«Иван Егорович Божок — старейший шахтёр из Сучана. Усы у Ивана Егоровича седые, широкие, с коричневой табачной окалиной по краешку, в пальцы и в морщинистую шею навечно впиталась несмываемая угольная пыль. Росту он почти двухметрового и, несмотря на свой почтенный возраст, могуч, точно столетний дуб». Ариф Сапаров, «Дорога жизни»

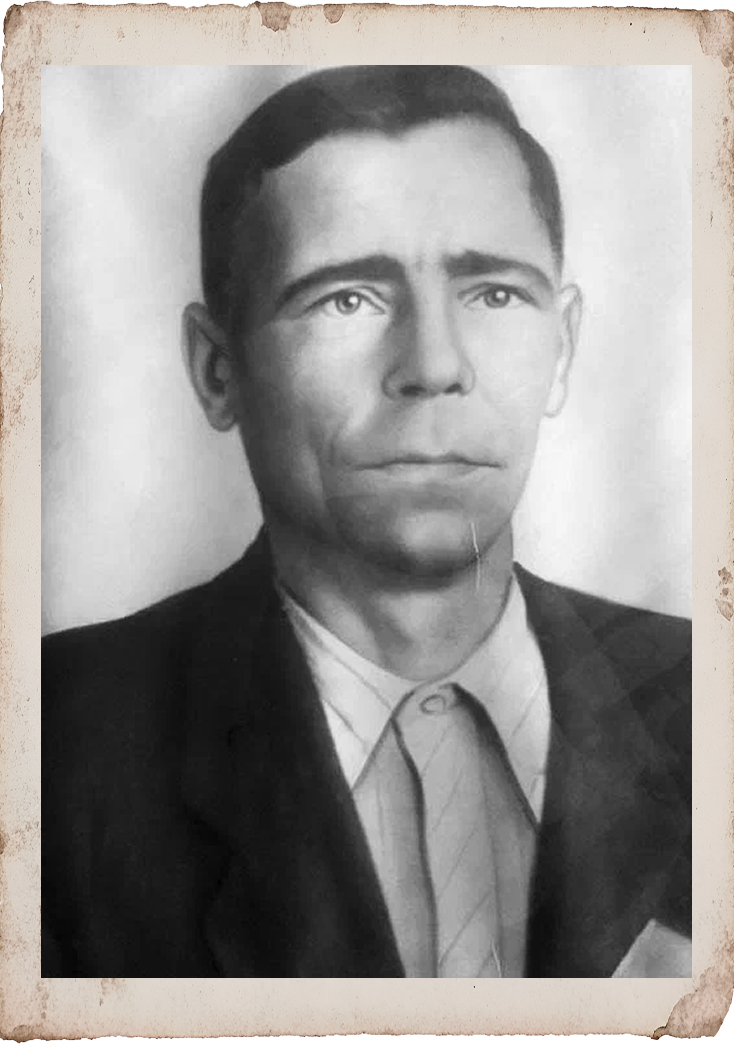

божок

Иван Егорович

Мастер угольного дела из Сучана

Необыкновенный человек, символ горняцкого труда и настоящего героизма в непростые времена. Иван совсем рано узнал, что такое утраты. Став главой семьи в 16 лет после смерти родителей, он рано оказался на трудовом фронте. В 1929 году стал забойщиком на шахте № 10 в Сучане, где и началась его выдающаяся карьера.

Работая забойщиком, Иван Егорович быстро освоил всё многообразие методов добычи угля. Божок стал одним из первых участников стахановского движения, перевыполняя план на 150% и более

В начале войны, несмотря на ужасающие условия, он продолжал демонстрировать замечательные результаты. В октябре 1941 года Божок побил рекорд, выдав на‑гора 1867 тонн угля, что стало рекордом для Дальнего Востока. Следующий месяц стал ещё более впечатляющим: за смену он добывал по 150 тонн угля, завершив выполнение плана на 325%. В период войны суммарная добыча Ивана Божка превысила 16 тысяч тонн угля. Уголь, добытый им сверхнормы, — это сорок железнодорожных эшелонов!

«Бедствия страны Божок переживал как личное горе. Но в армию нас не взяли. „Буду помогать фронту, пока руки держат молоток“, — сказал тогда Божок. Работал, не считаясь с временем, невзирая на трудности, за троих. Бывали дни, когда Иван чувствовал себя не вполне здоровым, но шёл на шахту. „Лучшие люди проливают кровь в боях, что в сравнении с этим моя слабость здоровья?“ — скажет, бывало, и рубит уголь. На всех нас произвёл исключительное впечатление такой случай. Пришла смена. „Ну, — говорим, — Иван Егорович, давай на-гора“. Взял он молоток, с досадой ответил: „Вроде уголька маловато нарубил...“ И сел. Потом уж мы догадались, что человек в этот день отдал все силы и не может самостоятельно дойти до ствола. Самоотверженно работал. Священный долг перед Родиной и фронтом высоко держал Иван Егорович».

Война оставила глубокий след в сердце Ивана Егоровича. В декабре 1941 года Божок стал частью делегации, которая отправила четыре эшелона подарков ленинградским защитникам.

«Бедствия и мужество ленинградцев ошеломили Ивана Егоровича. Говорит, что видит теперь во сне длинные траншеи для мертвецов, вырытые экскаватором на Охте, и сугробы на Невском, в которых стоят безжизненные трамваи... И рассказал, как приехали они на „Электросилу“. Ходили по застывшим цехам завода, находившегося всего в четырёх километрах от переднего края. В одном из цехов Иван Егорович познакомился с пожилым бригадиром. „Послушайте, когда вернётесь домой, не слишком-то рассказывайте про наши беды, — сказал тот бригадир, — зачем зря народ расстраивать?“ Подумать только, какие люди на земле бывают! Сам еле жив, на ногах едва стоит, а ещё беспокоится, чтобы другие за него не расстраивались!»

Ариф Сапаров, «Дорога жизни»

Иван Егорович получил высокие награды за свой невероятный труд. В 1948 году за особые заслуги был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он также был трижды награждён орденом Ленина и стал Почётным гражданином города Сучана в 1969 году. Его опыт и труд запечатлены в памяти следующих поколений, а специальный приз его имени стал олицетворением стремления к достижениям и передовым методам работы среди горняков.

Артём — город шахтёрской славы

Артём в 1941‑м — шахтёрский город с населением в 40 000 человек на юге Дальнего Востока. В городе работало более десяти шахт. Когда началась война, артёмовцы массово подавали заявления об отправке на фронт. За 1941–1945 годы в сражениях Великой Отечественной участвовали 10522 жителя Артёма, а 2586 из них остались на полях боёв навсегда.

«Сама по себе война — это работа и работа очень сложная и опасная. Награда за эту работу в худшем случае — смерть или плен, в лучшем случае — ранение или госпиталь, а высшая награда, когда человек остаётся живым».

Виктор Мельников, ветеран, артёмовец

Не менее значимым был тыл. Шахтёры, несмотря на тяжёлые условия, работали самоотверженно. «Сейчас забой — твоя винтовка!» — этот лозунг был сродни команде «В атаку!» на фронте. На шахтах Артёма было добыто более 9,6 миллиона тонн угля, что значительно превышало плановые задания. Весомый вклад в общую работу внесли молодёжные комсомольские бригады. Примерно 500 специалистов инженерно‑технических служб в Артёме объединились в фронтовые бригады и каждые два дня спускались в шахты, работая забойщиками, навалоотбойщиками, крепильщиками.

В годы войны проходчик М. Т. Слезкин за одну смену прошёл 11,2 погонного метра штрека и погрузил 87 тонн угля. Бригады Антропова, Андриенко и Климова шахты № 6–6 бис проявляли выдающуюся самоотверженность в труде. Токарь Березовский выполнял норму на 400%, а токарь Анохин, получив важный заказ, работал с 4 часов утра до 6 часов следующего дня. В шахтах трудилось около 10 000 женщин!

Линия фронта проходила и в Артёме, казалось бы, одной из самых отдалённых точек страны от её западных границ.

Армейские подразделения в Великой Отечественной войне

Общая структура армейских подразделений

Армия

Состав: несколько дивизий и других соединений (напр., артиллерийские

бригады, авиационные полки).

Численность: в среднем от 100 000 до 200 000 чел.

Корпус

Состав: несколько дивизий.

Численность: около 25 000–50 000 чел.

Дивизия

Состав: обычно 3–4 полка (стрелковые, танковые и т.д.), а также

вспомогательные подразделения (артиллерия, инженеры, связь).

Численность: от 6 000 до 15 000

чел.

Полк

Состав: несколько батальонов (обычно 3–4), может включать свой

артиллерийский или вспомогательный взвод.

Численность: от 1 000 до 3 000 чел.

Батальон

Состав: несколько рот.

Численность: от 300 до 1 000 чел.

Рота

Состав: несколько взводов.

Численность: от 80 до 250 чел.

Взвод

Состав: несколько отделений.

Численность: от 15 до 30 чел.

Отделение

Состав: несколько бойцов.

Численность: от 5 до 10 чел.

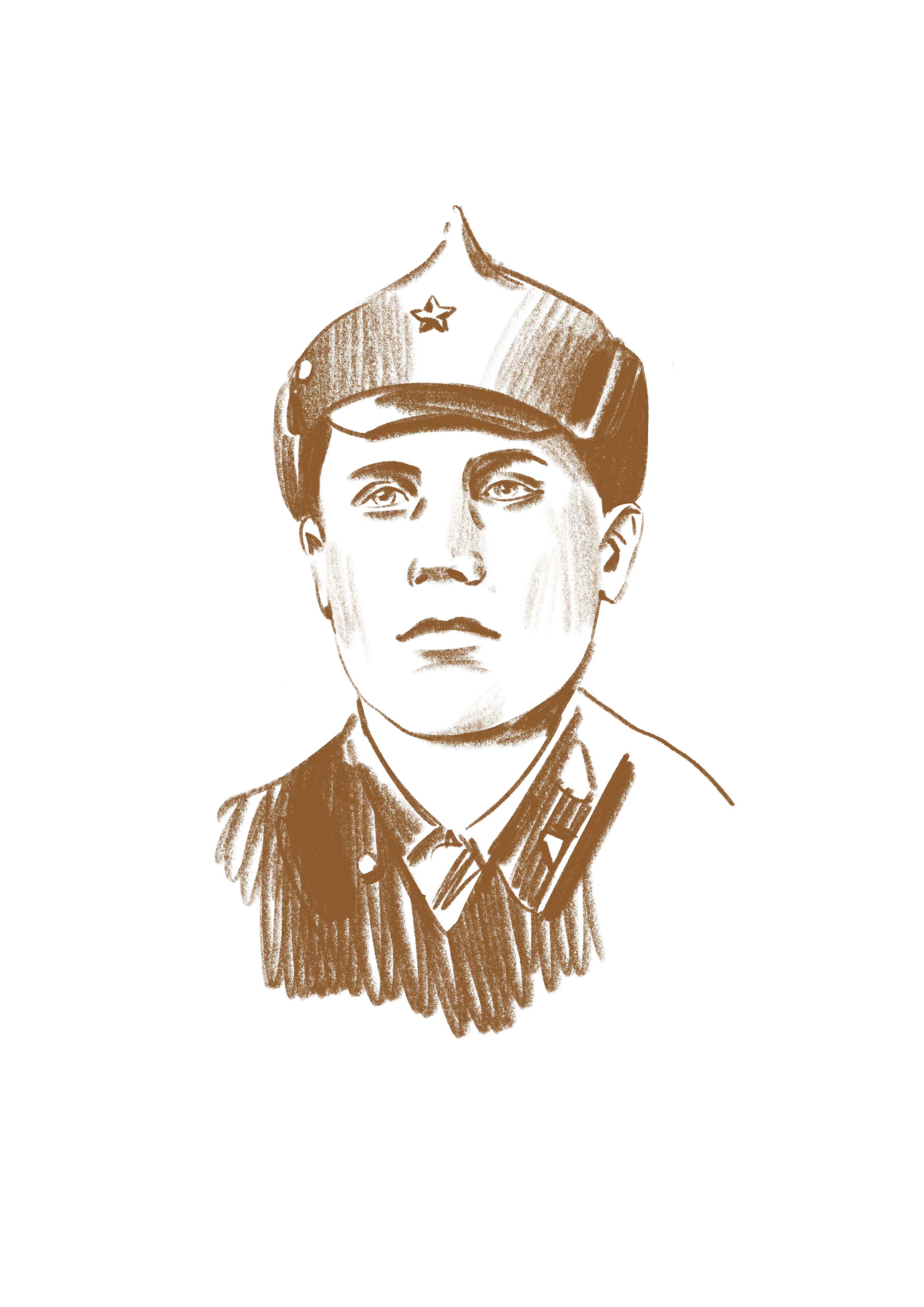

Мог ли представить Максим, как сложится его жизнь, когда в 1939 году его призвали в Красную армию? Окончив школу, он пошёл работать на шахту в Артёме. Горняк — крепкая, мужская профессия, формирующая характер и требующая мужества. Максим был не робкого десятка.

пугач

Максим Кириллович

Только он не вернулся из боя…

Пугач хорошо показал себя и окончил курсы младших лейтенантов. Летом 1942 года в составе 248‑й отдельной курсантской стрелковой бригады был направлен на фронт. Он отличался от остальных особенным мужеством и смекалкой. Первую награду, медаль «За отвагу», получил при освобождении Курска: вывез боеприпасы и раненых на захваченном у врага транспорте. Проявил себя в Курской битве и в боях во время форсирования Днепра. Не раз поднимал свою роту в атаку, первым врывался в ряды противника, сметая его ураганным огнём, а затем уничтожая в рукопашном бою. Однажды с ротой, поредевшей до 15 человек, он зашёл в тыл врага численностью до 200 фашистов и одержал победу.

В сентябре 1943‑го под его командованием бойцы роты смогли успешно пересечь реку, захватить стратегически важную высоту и удержать плацдарм. Это позволило другим частям армии преодолеть водную преграду и продолжить наступление. За проявленное мужество и отвагу в этом бою 17 октября 1943 года Максим Пугач был удостоен звания Героя Советского Союза.

В сражениях за Днестр он получил тяжёлое ранение, от которого 21 ноября 1943 года скончался в госпитале. Максиму Пугачу было всего 27 лет. Он и пожить не успел взрослым. Похоронен Максим в Черниговской области, вдали от родного Артёма. В городе о его подвиге напоминает мемориал, на котором выбито имя героя.

Воспоминания Нины Валерьевны Стрелковой, внучки Андрея Фёдоровича: «Приехал в Приморский край в 1934 году и сразу поступил на работу на шахту № 3‑ц треста «Артёмуголь» навалоотбойщиком, в 1944 году стал горным мастером участка «Капитальный запад». Во время войны повторил рекорд А. Стаханова и даже превзошёл его..

манушкин

Андрей Фёдорович

Каждая лопата угля — это тоже пуля по врагу!

Много лет спустя Андрей Фёдорович вспоминал, насколько тяжело было давать стране угля в годы войны: механизации не было, смена длилась 12–16 часов без выхода на поверхность. За каждую отработанную смену давали продовольственную карточку, но всё равно питание было никудышное — чтобы только люди не умерли от голода. Шахтёры жили и спали в забоях, на топчанах — дойти до дома не было сил. Многие не выдерживали нагрузки, просились добровольцами на фронт

Газета «Владивосток» № 4825 (6530) от 9 июня 2021 г.

В 1946 году награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Трудового Красного Знамени. В 1951 году уехал с семьёй из Приморья, работал в Кемеровской области на шахте «Ягуновская», но уже в 1955 году вернулся в Приморье и снова поступил на шахту № 3‑ц проходчиком… За время работы на шахтах получил профессиональное заболевание силикоз.

Находясь на пенсии, тяжело больной, участвовал в создании парка отдыха в районе 8‑й шахты г. Артёма. Воспитал двоих дочерей. Старшая дочь неродная, её отец погиб на фронте, но воспитал он её как родную…»

Государственные награды

Шахтёрский труд — всегда коллективная работа. Без взаимодействия, доверия, понимания общих целей невозможно добиваться невероятных результатов, нельзя брать на себя огромную ответственность за здоровье и жизнь людей, которые спускаются под землю.

Правительство Советского Союза награждало за выдающиеся трудовые достижения не только отдельных горняков, но весь коллектив, присуждая высокие государственные награды шахтам в Сибири. Это лишь некоторые из них.

Шахта № 7

(г. Кемерово) — орден Ленина за досрочное выполнение плана по добыче угля и внедрение новых методов труда (1943)

Шахта имени Кирова

(г. Прокопьевск) — орден Трудового Красного Знамени за рекордную добычу угля и обеспечение бесперебойной работы в условиях дефицита рабочей силы (1944)

Шахта «Комсомолец»

(г. Новокузнецк) — орден Трудового Красного Знамени за достижение высоких показателей производительности и героический труд коллектива (1945)

Шахта «Бородинская»

(г. Бородино) — орден Трудового Красного Знамени за выполнение и перевыполнение планов по добыче угля, несмотря на тяжёлые условия военного времени (1942)

Шахта «Ургалуголь»

(посёлок Чегдомын) — орден Октябрьской Революции за высокий уровень организации труда и обеспечение стабильной поставки угля для дальневосточных предприятий (1944)

Шахта «Артёмовская»

(г. Артём) – орден Трудового Красного Знамени за высокие показатели добычи угля и участие в восстановлении разрушенных шахт на территории СССР (1945)

Шахта «Забайкальская»

(г. Борзя) — орден Ленина за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по увеличению добычи угля и внедрению передовых технологий (1943)